7 Erkenntnisse über indische Science Fiction …

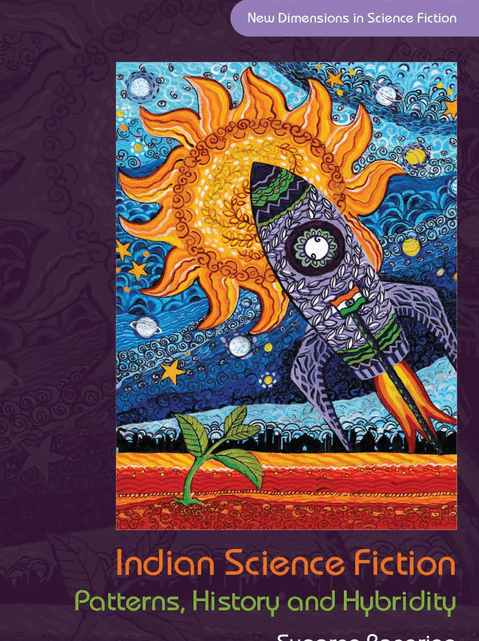

… nach der Lektüre von Suparno Banerjees „Indian Science Fiction: Patterns, History and Hybridity“

Dass die Science-Fiction-Literatur in Indien einen hohen Stellenwert einnimmt, war mir an für sich bewusst – oder sagen wir, ich hatte eine dumpfe Ahnung dessen. Liest man sich durch international ausgerichtete Online-Magazine der speculative fiction, landet man immerhin schnell bei indischen Schreibenden, zumal viele von ihnen auf Englisch veröffentlichen. Mit der Mithila Review, mit der ich mal für eine Roundtable Discussion zusammengearbeitet und deren Hopepunk-Ausgabe ich 2022 besprochen hatte, ist mindestens eines dieser Magazine zudem direkt in Indien beheimatet. Und beschäftigt man sich mit Solarpunk außerhalb des deutschsprachigen Raums, kommt man kaum an Namen wie Vandana Singh oder S. B. Divya vorbei; von Divya stammt beispielsweise „Things That Bend, But Don’t Break“, was ich gerne als Prototyp einer Solarpunk-Geschichte bezeichne.[1]

Trotzdem hatte ich letztlich herzlich wenig Ahnung davon, was indische Science Fiction ausmacht. Abhilfe hat hier die Lektüre von Suparno Banerjees Überblicksband „Indian Science Fiction: Patterns, History and Hybridity“ (2020) versprochen. Ich habe das Buch dann bereits im Frühjahr 2024 gelesen und meine Erkenntnisse teilweise auf Mastodon dokumentiert. Ergänzend nun (endlich!) eine Besprechung anhand von 7 Erkenntnissen, die ich über indische Science Fiction durch das Buch gewonnen habe:

1. Indische SF ist vielfältig

Banerjee verbringt einige Zeit darauf, sich Gedanken zu machen, was „indische Science Fiction“ eigentlich sein soll und identifiziert letztlich fünf Großbereiche, die sich darunter fassen lassen:

- Die Science Fiction, die seit Gründung des Staates Indien 1947 entstanden ist.

- Die Science Fiction, die zuvor auf „indischem“ Gebiet entstanden ist.

- Die Science Fiction der globalen indischen Diaspora.

- Die Science Fiction der Gebiete des ehemaligen Britisch-Indiens, insbesondere Pakistans und Bangladeschs.

- Science Fiction von Kunstschaffenden ohne indischen Hintergrund, die jedoch entsprechende Elemente in ihre Werke einfließen lassen.

Da sich kaum eine zufriedenstellende Übersicht über all diese Bereiche in ein Buch packen lassen würde, fokussiert sich Banerjee auf die Punkte 1 bis 3.

Allerdings umfasst auch das noch sehr viel Material: Indien hat allein 22 Amtssprachen, hinzu kommen 101 „major languages“ und 1.513 „minor ones“ (Dialekte?). Banerjee betrachtet im Buch vornehmlich Science-Fiction-Literatur, die auf Bengalisch (Bangla), Englisch, Hindi oder Marathi verfasst wurde, betont aber, dass (nach der „Encyclopedia of Indian Literature“) insgesamt mindestens 14 Sprachen eigene Szenen und Traditionen hervorgebracht haben. Er spricht von „unity in diversity“.

Mit anderen Worten: Indische Science Fiction ist kulturell und sprachlich extrem vielfältig, und die verschiedenen Sprachszenen haben teils nur geringe Überscheidungen. Beispielsweise erwähnt Banerjee, dass die als Kind mit ihrer Familie in die USA emigrierte und auf Englisch veröffentlichende S. B. Divya, obwohl global als eine der Stimmen für indische SF geltend, in Indien selbst vergleichsweise unbekannt sei.

2. Indische SF als kultureller Hybrid

Aus der Vielfalt ergibt sich fast zwangsläufig, dass es sich bei indischer Science Fiction um einen „kulturellen Hybrid“ handelt – was auch ein Hauptaugenmerk von Banerjee ist. Diese Hybridität ergibt sich aber nicht nur aus den unterschiedlichen Sprachen und Regionen, sondern auch aus der kolonialen Vergangenheit und dem wechselhaften Umgang indischer Schreibender mit westlichen Einflüssen.

Dem indischen Autoren Anil Menon zufolge sind nur die ehemals britisch beherrschten Gebiete Science-Fiction-interessiert. Banerjee relativiert das: Zwar sei die frühe indische Science Fiction aus dem britischen Bildungssystem heraus entstanden, inzwischen aber gebe es viele auch davon losgelöste SF-Traditionen und die Verflechtung mit lokalen Elementen sei groß (siehe dazu auch Punkt 6).

Vor allem um die Wende zum 20. Jahrhundert und in dessen erster Hälfte sind viele Erzählungen entstanden, die sich eng an westlichen Werken orientiert und diese für die indische Leserschaft um- bzw. neu erzählt haben. So sei die erste Hindi-SF, Pandit Ambika Datta Vyasas „Ascharya Vrittant“ (1884 – 1888), ein Mix aus Vernes „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ mit Hindu-Mythen und Elementen der indischen Geschichte. Kesha Prasad Singhs „Chandralok Ki Yatra“ (1900) wiederum stelle einen Mix aus Vernes „Die Reise zum Mond“ und Poes „Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall“ dar, während „Adrishya Manush“ (1935) H. G. Wells‘ „Der Unsichtbare“ nacherzählt. In den Filmen, die ab den 1960er Jahren hinzukommen, setzt sich dieses Prinzip fort, z. B. mit der Jekyll-&-Hyde-Variante „Karutha Rathrikal“ oder „Chand Par Chadayee”, was sich wiederum an „Die Reise zum Mond” bedient. Bei den Titeln handelt es sich teils auch um direkte Übersetzungen der Originaltitel.

Trotzdem zeigt sich die kulturelle Hybridität keineswegs nur in solchen lokalisierten Nacherzählungen. Die indische Science Fiction mag auf westlichen Einflüssen fußen, doch mit wachsendem Selbstbewusstsein – und Nationalismus – wird sie synkretistisch mit Elementen lokaler Religionen, mit indischen Mythen, Märchen und Geschichte, auch mit „vedic knowledge” verwoben (siehe dazu auch Punkt 6).

3. Eine Entwicklung in vier Phasen

Banerjee teilt die bisherige Entwicklung der indischen Science Fiction in vier Perioden auf:

Phase 1 (1835 – 1905): U. a. durch das britische Bildungssystem ergibt sich eine enge Orientierung an westlicher Science Fiction. Genretexte in dieser Phase erscheinen auf Bengalisch, Englisch oder Hindi und sind meist utopischer[2] und satirischer Natur. Anfangs in wissenschaftlichen Magazinen veröffentlicht, spielen ab Ende des 19. Jahrhunderts allgemeine Literaturmagazine eine größere Rolle.

Phase 2 (1905 – 1947): Die Science Fiction verfestigt sich als eigenständiges Literaturgenre, Texte erscheinen nun auch in Assamesisch, Marathi und Tamil. Wichtig für die lokale Entwicklung der SF werden Jugendmagazine wie Sandesh, Saraswati, Dharmayug oder Rangmashal, die wissenschaftliche Themen fiktional aufbereiten. Der Nationalismus nimmt Einfluss.

Phase 3 (1947 – 1995): Das „Golden Age of Indigenous Language Science Fiction“. Texte erscheinen nun auch in den Sprachen Kannada, Oriya, Punjabi, Telugu, Malayalam, Gujarati und Urdu. Die nationalistischen Untertönte werden stärker, der Hindu-Nationalismus boomt auch in der SF.

Seit den 1960er Jahren taucht die Science Fiction als Film- und Comicgenre in Indien auf. 1963 erscheint zudem mit Ascharya das erste eigenständige Science-Fiction-Magazin. Es folgen Bishmay Science Fiction und Fantastic, alle herausgegeben von Adrish Bardhan. Die meisten Autor*innen sind jedoch in vielen Genres beheimatet und nicht auf Science Fiction spezialisiert. Eine Ausnahme gilt für die Hindi SF, die als erstes eine eigenständige, abgespaltene Szene entwickelt. In manchen Sprachen, z. B. Marathi, haftet ihr weiterhin das Image als Kinder- und Jugendliteratur an.

Phase 4 (1995 – 2019): Die in den beiden vorangegangenen Phasen kritisch betrachtete (indischstämmige) englischsprachige Science Fiction wird wieder prominenter. Ein Meilenstein für das Selbstverständnis der indischen Science Fiction ist 1993 die Anthologie „It Happened Tomorrow“, herausgegeben von Bal Phondke (dt. „Es geschah morgen“, Projekte Verlag). In der Folge entstehen die Indian Science Fiction Writers Association (ISFWA) und die Association for Science Fiction Studies (IASFS).

Die Anthologie und weitere englischsprachige Titel ebnen nicht nur den Weg der indischen Science Fiction auf den Weltmarkt, sondern bringen zugleich mehr Veröffentlichungen von Autorinnen hervor.[3] Die „indigenous language Science Fiction“ bildet einen Gegenpol, indem sie stärker mit westlichen Traditionen bricht.

4. Englischsprachige vs. nicht-englischsprachige indische SF

Wie bereits erwähnt, ist die frühe indische Science Fiction aus dem britischen Bildungssystem inkl. dessen Wissenschaftsverständnis heraus entstanden. Es dominieren westlich inspirierte Abenteuergeschichten, aber auch Revolutionserzählungen und Utopien (inkl. Dystopien) mit satirischem Einschlag. Darunter fallen etwa Kylas Chunder Dutts „A Journal of Forty-Eight Hours of the Year 1945“ (1935) – zugleich die Stunde Null der indischen SF –, aber auch Begum Rokeya Shakhawat Hussains feministische Erzählung „Sultana’s Dream“ (1900) oder Rahul Sankrityayans sozialistische Utopie „Baisvee sadi“ (1924).

Die englische Schrift ist jedoch der Bildungselite vorbehalten und wird als Instrument der Unterdrückung bzw. als Symbol der eigenen Macht gesehen. Nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 ist es daher verpönt, englischsprachige Science Fiction zu schreiben, dafür entwickelt sich die entsprechende Literatur in den einheimischen Sprachen. Englisch spielt erst ab den 1970er Jahren wieder eine Rolle und dann zunächst in der literarischen Science Fiction, d. h. bei Autoren und Autorinnen wie Salman Rushdie („Grimus“, 1975), Boman Desai („The Memory of Elephants“, 1988) oder Suniti Namjoshi („The Mothers of Maya Diip“, 1989).

Einen Wendepunkt markieren die 1990er mit der bereits angesprochenen Anthologie „It happened tomorrow“. Hierin erscheinen jedoch nicht nur originär englischsprachige Kurzgeschichten, sondern auch Übersetzungen von Werken aus den anderen indischen Sprachen – was prompt zu hitzigen Diskussionen führt.

In der Folge spaltet sich die englischsprachige Science Fiction ein Stück weit ab. Sie bedient die globalen Themen, orientiert sich an deren Trends, gilt daher offenbar als kommerzieller. Die „indigenous language SF“ bedient demgegenüber eher regionale Themen und Trends, greift auch stärker Elemente (Hindu-)nationalistischer Bewegungen auf.

Als einen Meilenstein sieht Banerjee den internationalen Erfolg von Amitav Ghoshs „Das Calcutta Chromosom“ 1995 (Deutsch bei Penguin). Dieser ebnet den Weg für Autor*innen wie Manjula Padmanabhan, Ruchir Joshi, Vandana Singh oder Rimi B. Chatterjee. U. a. Vina Jie-Min Prasad und S. B. Divya werden für Hugo und Nebula nominiert.

5. Auch Indien hat seine (Sub-)Genrekämpfe

Die Trennung der indischen Science Fiction vollzieht sich nicht nur in den Sprachen, sondern auch in der Interpretation des Genres.

Auf der einen Seite stehen die Verfechter der Hard Science Fiction, auf der anderen die, die das Genre mit Elementen aus Fantasy, Magischem Realismus oder Horror kreuzen – Banerjee spricht hier hin und wieder von Science Fantasy, aber nicht konsequent.

Doch selbst diese altbekannte Diskussion läuft wiederum parallel zu verschiedenen Sprachtraditionen. Banerjee sieht die Erklärung dafür in einer unterschiedlichen Übersetzung von „Science Fiction“. Hindi und Marathi nutzen demnach den Begriff vijnana katha (= „stories of science“) und sind entsprechend der Hard SF zugeneigt. Der bengalische Begriff kalpabigyaner golpo (= „stories of imagined science“) betont hingegen mehr den Aspekt der Fiktion.

Zusätzlich ergeben sich aber auch noch verschiedene Strömungen durch eine unterschiedliche Interpretationen des Sanskrit-Begriffs vijnana (= spezialisiertes Wissen oder Wissenschaft): Die Lager spalten sich in die „Vernians“, die einen stärkeren Bezug zu Wissen und Wissenschaft betonen und die „Wellsians“, welche mehr Fokus auf das Durchbrechen des Bekannten und der bekannten Realität legen. Wortführer der Vernians sind u. A. Jayant Vishnu Narlikar oder Bal Phondke, auf Seiten der Wellsians verorteten sich z. B. Adrish Bardhan, Leela Majumdar oder Satyajit Ray. Da es sich bei diesen Wellsians ausschließlich um bengalische Autor*innen handelt, nehme ich an, dass es Überschneidungen in der vijana-Interpretation und dem Begriff kalpabigyaner golpo gibt, aber das ist eine der Stellen, an denen ich nicht ganz durchgestiegen bin.

Noch mal eine eigene Kategorie macht Banerjee auf jeden Fall für die jüngere, vornehmlich englischsprachige Szene auf, welche die Science Fiction „noch liberaler“ auslege (siehe auch Punkt 7). Sonstige Subgenres werden kaum angeschnitten, mehrfach erwähnt aber z. B. die durch das Werk „Chandrakanta“ (1888) begründete Hindi-Tradition ayari, was mich an Arcano- oder Magicpunk erinnert: Auch im ayari spielen Magie und Mechanik eine Rolle.[4]

6. Geister, Folklore und Dekolonialismus

Um die Diskussion noch weiter zu diversifizieren: Auch science kann in Indien auf (mindestens) drei verschiedene Arten verstanden bzw. übersetzt werden: als (1) Wissenschaft, als (2) vedic science oder im Sinne von (3) Volkswissen (folk / subaltern knowledge).

Das bringt mit sich, dass das unter 5) erwähnte Verständnis von Hard Science Fiction nicht unbedingt deckungsgleich ist mit dem westlichen. Spiritismus, Astrologie, Alternativmedizin oder Geister sind übliche Elemente, ohne dass sich daran die Trennung zwischen Hard Science Fiction und Science Fantasy vollziehen würde.

Das war allerdings nicht immer so, sondern ist ein Produkt des gestiegenen indischen Nationalismus insbesondere ab den 1960er-Jahren und dem damit einhergehenden kritischeren Blick auf die Dominanz westlicher (Wissenschafts-)Konzepte. Zuvor hat sich die Science Fiction im Gegenteil bemüht, sich von den zur Jahrhundertwende in Indien sehr beliebten Märchen und Geistergeschichten abzugrenzen.

Geister und Yogis sind gleichwohl nicht die einzigen Elemente indischer Kulturen und Religionen, die spezifisch in der indischen Science Fiction auftauchen. Interessant fand ich beispielsweise, dass in die Space Opera das Hindu-Tabu kala pani / samudralanghana übertragen wird. Demnach war es Hindus lange verboten, über Wasser in fremde Länder zu reisen. Bei ihrer Rückkehr mussten sie eine rituelle Reinigung durchlaufen.

Daneben tauchen Referenzen auf die beiden großen indischen Nationalepen Ramayana und Mahabharata auf. Das Spektrum reicht dabei von Hindu-nationalistischen bis zu feministischen Adaptionen (letzteres z. B. von Vandana Singh oder Ambai).[5]

Ähnlich unterschiedlich wird das Thema Dekolonialismus behandelt. Offenbar gibt es eine ganze Strömung von Autor*innen, die die Idee eines früheren goldenen Zeitalters aufgreift, welches durch Kolonialisierung, Korruption und Islamisierung verlorengegangenen sei. In Alternate-History-Geschichten oder Artefakt-Science-Fiction wird prompt diese vergangene Zivilisation oder deren Wissen beschworen. Ein bisschen klingt das nach Atlantis, ein bisschen nach den Ethnofuturismus-Bewegungen.

Andere Schreibende greifen ebenfalls post- oder dekoloniale Elemente auf, gehen aber zugleich kritisch mit der indischen Identität um. Als Beispiele hierfür nennt Banerjee neben „Das Calcutta Chromosom“ Vandana Singhs Zeitspringer-Kurzgeschichte „Delhi“ (2004), Boman Desais „The Memory of Elephants” (1988) oder Ruchir Joshis „The Last Jet-Engine Laugh” (2001),

7. Mit dem speculative manifesto in die Zukunft der indischen SF

Mit diesen Namen bewegen wir uns dann auch im Bereich der jüngeren Science Fiction, die sich nach Banerjee u. a. durch Themen wie Postkolonialismus, Feminismus und Klimawandel oder einen kritischen Blick auf Neokolonialismus und High-Tech-Kapitalismus auszeichnet. Zudem attestiert Banerjee dieser jüngeren Science Fiction (die seinen Beispielen nach auch schon 30 Jahre umfasst …) einen Hang zum bewussten Genremix. Als Beispiel nennt er die Bücher von Sukanya Datta, die Volkswissen und Wissenschaft thematisiert und einander gegenüberstellt; eine zentrale Rolle spielen dabei belebte Pflanzen.

Dreh- und Angelpunkt der progressiven indischen SF-Bewegung ist aber offenbar Vandana Singh. Obwohl Singh als Vertreterin der Hard SF gilt, spricht sie sich dafür aus, Science Fiction mit Magischem Realismus, Fantasy und Horror zu mixen. Von ihr stammt das Speculative Manifesto, dem Banerjee einen großen Einfluss auf die indische Gegenwarts-Science-Fiction zuschreibt.

Und an diesem Punkt habe ich etwas, womit ich mich weiter beschäftigen kann.

Fazit zum Buch

Zweifellos hat mir Suparno Banerjee mit diesem Buch die indische Science Fiction und die indische Kultur überhaupt um einiges nähergebracht. Diese grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Sprachtraditionen waren mir z. B. überhaupt nicht bewusst. Besonders interessant finde ich außerdem immer, wenn lokalisierte Spezifika vorgestellt werden, die der Science Fiction neue Impulse geben.

Trotzdem betrachte ich solche Übersichtsbände mit einer gewissen Vorsicht, denn die Frage ist immer – wer schreibt hier aus welcher Perspektive? Banerjee bemüht sich um den wissenschaftlichen Blick von außen, erwähnt aber ja selbst, wie vielfältig und groß die SF-Literatur in Indien ist. Dass demgegenüber pro Phase immer nur dieselben fünf bis zehn Autor*innen genannt werden, stimmt da vorsichtig. Es ist, als würde jemand über deutsche Science Fiction schreiben und nur Kurd Laßwitz, Frank Schätzing, Andreas Brandhorst, Perry Rhodan und vielleicht noch Aiki Mira nennen. Auch dass Banerjee ständig die „indische“ der „westlichen“ Science Fiction gegenüberstellt, hat mich an einigen Stellen gestört, denn auch hier variiert z. B. – um ein Beispiel aus dem Buch aufzugreifen – die Darstellung von Androiden erheblich.

Auch konzentriert sich das Buch streng auf die Literatur. Mich hätte interessiert, das deren Szene ausmacht. Welche Conventions, Preise, Treffpunkte gibt es? Sicher ist das schwierig herunterzubrechen, wenn man indische Science Fiction transnational betrachtet. Aber es hätte bei der Einordnung geholfen. So frage ich mich, wie z. B. der Diskurs zwischen den Vernians und den Wellsians abgelaufen ist. Haben sich die Lager rein durch den Literaturkorpus und die Sprachtraditionen gebildet? Oder gab es Panels, Auseinandersetzungen in Magazinen usw.? Viele Themen werden zudem nur in einem Halbsatz angeschnitten (siehe Fußnoten …), andere hingegen über drei Kapitel ausgebreitet.

Unterm Strich ist das jedoch Jammern auf hohem Niveau. Ja, von einem Überblicksband erwarte ich mehr als von einem Essayband wie dem 2023 besprochenen „Rediscovering French Science Fiction“. Aber letztlich muss man realistisch bleiben, was die Möglichkeiten angeht. An manchen Stellen mag es auch sein, dass ich etwas überlesen oder falsch übersetzt und entsprechend missverstanden habe.

Eines ist sicher: Ich weiß dank Banerjees Buch um einiges mehr über indische Science Fiction.

Und ihr nun ebenfalls.

[1] „Things That Bend, But Don’t Break“ ist erstmals in der „Cities of Light“-Anthologie erschienen und ich bin gerade auf einen älteren Blogpost von Divya gestoßen, demnach beides im Rahmen eines Storyhackathons entstanden ist. Das ist eine coole Sache! Auf Deutsch ist die Kurzgeschichte übrigens in der Solarpunk-Ausgabe des Future Fiction Magazine veröffentlicht worden.

[2] Erwähnt sei, dass Banerjee den Begriff der „Utopie“ klassisch weit fasst; entsprechend fallen hierunter auch Dystopien (obwohl er die an anderer Stelle wiederum explizit hervorhebt).

[3] Leider wird nicht näher erläutert, inwiefern die englischsprachige Literatur mit dem Anstieg an Autorinnen zusammenhängt.

[4] Eine oberflächliche Suche zu ayari außerhalb des Buchs hat mich zwar nicht in Bezug auf dieses Subgenre weitergebracht. Dafür habe ich dabei einen Artikel über den ambivalenten indischen Steampunk gefunden. Und offenbar ist stitchpunk ein Ding!

[5] Im Übrigen existieren auch in der indischen Phantastik Werke, die sich anderer Kulturkreise bedienen. Beliebt sind z. B. ägyptische Mythen oder persische Märchen.

Ein sehr interessanter Beitrag, vielen Dank. Er zeigt überdeutlich, wie wichtig es für SF-Fans ist, den Blick auch nach Süden und nach Osten zu wenden. Es gibt dort viel zu entdecken. Leider gibt’s nur wenig deutsche Übersetzungen. Wer Englisch kann, ist klar im Vorteil. Hier ein Tipp (und man kann gleichzeitig sein Italienisch aufbessern): https://www.futurefiction.org/avatar/?lang=en

Dankeschön, auch für den Tipp. Sieht nach einem guten Rundumschlag aus.

Von Amitav Ghosh und natürlich Salman Rushdie wurden ein paar Werke ins Deutsche übersetzt, ansonsten fällt mir in Sachen Science Fiction auch nur Lavanya Lakshminarayan ein, die wie Divya mal im Future Fiction Magazine war. In der Fantasy gäbe es noch Samit Basu.

Auf jeden Fall gibt’s noch viel zu entdecken. Habe mir kürzlich noch einen Sammelband über argentinische Science Fiction besorgt, mal schauen wann ich dazu komme.

Edit: Die Anthologie „It happened tomorrow“ wurde offenbar im Projekte Verlag mal auf Deutsch herausgebracht als „Es geschah morgen“.