Klassiker-Reread: „Die Chroniken von Tornor“ von Elizabeth A. Lynn (2/2)

Seitdem wir 2019/2020 ein Bloggespräch zu Joy Chants „Wenn Voiha erwacht“ geführt haben, ist es zu einer Tradition geworden, dass ich mit Peter von Skalpell & Katzenklaue jährlich einen Klassiker der Fantasyliteratur bespreche. 2021 traf es Patricia A. McKillips „Erdzauber„, 2022 Esther Rochons „Der Träumer in der Zitadelle“ (mit Gast Sören Heim), 2023 „Die Legenden der Drachenlanze“ (mit Christina F. Srebalus). Und 2024 sind nun Elizabeth A. Lynns „Die Chroniken von Tornor“ an der Reihe. Der Startschuss wurde bereits vorgestern auf Peters Blog mit einer Einführung und dem ersten Teil unseres Gesprächs gegeben. Nahtlos weiter geht es hier nun mit Teil 2 rund um die Schwerpunktthemen …

2) Figuren, Diversität, Schreibstil und Feminismus

(AR) Anfangs habe ich ja geschrieben, dass die drei Bände strukturell sehr unterschiedlich sind: „Die Zwingfeste“ erzählt diese klassische Handlung von Vertreibung und Rückkehr und nimmt dabei eine recht distanzierte Haltung ein. Der einzige Perspektivträger ist Ryke, ein ehemaliger Hauptmann des gestürzten Königs, der mit dessen Sohn Errel und zwei Boten nach Vanima flieht. Ausgerechnet ihn als Perspektivträger zu wählen, obwohl er in seiner Funktion als Errels Leibwächter eine Nebenrolle ausführt, fand ich sehr spannend. Zumal er Vanima und dessen Gleichheits-Idealen skeptisch gegenüber steht, stattdessen den ehemaligen Herrscher (Athor) verklärt, obwohl selbst dessen Sohn ihn als „grausam“ bezeichnet. Durch Rykes Perspektive entsteht ein Verständnis für diese konservative Sicht der Dinge. Und auf der anderen Seite steht in Band 1 Antagonist Col, der einerseits Fantasy-klassisch als brutaler Räuber dargestellt wird, andererseits aber weitaus progressivere Ideale vertritt als die Gesellschaft von Tornor. „Unterschiede machen mich neugierig. Und dies ist genau der Unterschied zwischen euch und mir.“ Das ist ein Zitat von Col und es steht mir ein Stück weit exemplarisch insbesondere für die Botschaft von Band 1. Dass es ausgerechnet vom Antagonisten kommt, ist wiederum eine nette Unterwanderung.

(PS) Col ist eine faszinierende Figur. In gewisser Weise könnte man ihn ja sogar als eine Art „Rebellen“ betrachten. Ein Handwerkersohn, der das Privileg des waffentragenden Adels missachtet, zum Söldnerführer wird und sich schließlich daran macht, einen „König“ nach dem anderen auf seiner Zwingfeste auszuräuchern. Das erklärt vielleicht auch, warum es ihm ein so sadistisches Vergnügen bereitet, den gefangenen Prinzen zu demütigen und zu seinem Hofnarren zu machen. Wirklich sympathisch wird er damit natürlich nicht, aber auf jeden Fall facettenreicher als der genretypische Bösewicht.

Und ja, Rykes Entwicklung hat viel damit zu tun, dass er (gegen seinen Willen) die Erfahrung machen muss, dass die Welt deutlich vielgestaltiger ist als sein kleiner Heimatkosmos, der all seine Ideen und Wertvorstellungen geprägt hat. Zu einem vollständigen Umdenken seinerseits kommt es dabei finde ich zwar nie, aber doch zu einer merklichen Veränderung, auch wenn er das selbst vielleicht gar nicht so sehen oder sich eingestehen würde. Ganz am Ende ist er ja sogar beinah so weit, zu erkennen, dass seine Beziehung zu Prinz Errel vielleicht weniger auf Vasallentreue als vielmehr auf sehr viel persönlicheren Gefühlen beruht … Denen nachzugeben oder sie offen auszusprechen, käme ihm freilich auch dann nicht in den Sinn …

(AR) Was auch den größten Unterschied zu den Hauptfiguren aus Band 2 und 3 macht (wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich Ryke überhaupt als Protagonisten ansehe, aber das nur am Rande). Band 1 hat für mich einen anderen Erzählstil, und ich habe überlegt, ob es daran liegt, dass 1 eher „story-driven“ ist, Band 2 „character-driven“ und Band 3 eine Mischung aus beidem. Aber abgesehen davon, dass ich solche harten Unterscheidungen in der Praxis meist für künstlich halte, würde es das hier auch nicht ganz treffen. Der Blick auf Ryke bleibt viel kühler als der auf Kerris in Band 2 oder Sorren in Band 3. Aber auch dahinter verbirgt sich letztlich wieder ein Kunstgriff. Wie du schon schreibst, Ryke kommt es nicht in den Sinn, seiner körperlichen Zuneigung zu Errel „nachzugeben“; wenn sie sich mal näherkommen, dann nur, weil ihnen sonst zu kalt wäre (heute würde man darin einen trope sehen). Weil eben die ganze Gesellschaft von Tornor körperliche Nähe im Prinzip nur akzeptiert, wenn sie der Fortpflanzung dient. Und nicht nur das, selbst Emotionen zu zeigen, ist sehr verpönt, und durch die Perspektive von Ryke zeigt sich, dass das sogar mit sich bringt, dass es verboten scheint, Emotionen zu „fühlen“. Nur hier und da blitzt mal auf, wie ihn der Tod seiner Kameraden mitgenommen hat. Und die Stelle, als er seine beim Sturm auf Tornor ermordete Schwester findet, ist einerseits sehr kühl, distanziert geschildert, aber es ist eine der wenigen, in der Ryke überhaupt mal Emotionen zeigt – weshalb sie für mich eindrücklicher war, als wenn er in Tränen ausgebrochen wäre. Diese Szene wird mir so schnell sicher nicht aus dem Kopf gehen. Sie erzählt durch knappe Andeutungen so viel mehr als viele, die sich in expliziten Schilderungen verlieren.

Die Figuren aus Band 2 und 3 werden hingegen sozial ermutigt, ihre Emotionen zu zeigen – sowohl, wenn es um freundschaftliche Gefühle als auch um romantische Liebe und körperliches Begehren geht. Was sich dann auch sprachlich ausdrückt.

(PS) In Band 1 kommt auch noch dazu, dass Homosexualität in der Gesellschaft von Tornor verpönt ist und als eine der „dekadenten“ Bräuche der „verweichlichten“ Südländer gilt. Außerdem ist Errel ja Rykes „Herr“, gehört einer anderen Klasse an. Da kann man dann schon gut verstehen, warum er sich seine Gefühle für den Prinzen nie wirklich eingesteht. In Band 2 wird das dann in der Tat sehr anders. Unter den „Tänzern“ scheint ja eher so eine Art „free love“-Mentalität zu herrschen. Casual Sex ist bei denen offenbar etwas völlig normales. Und ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von Protagonist Kerris ist es, ein unverkrampftes Verhältnis zu seiner eigenen Körperlichkeit zu entwickeln. Was ihm auch aufgrund seiner Behinderung (er ist einarmig) nicht unbedingt leicht fällt.

(AR) Womit wir bei dem Thema angelangt wären, für das „Die Chroniken von Tornor“ heute am meisten steht 🙂 Allerdings hatte ich nicht den Eindruck, dass Homosexualität im Norden als Süd-Brauch gilt. Ryke bemerkt zwar, dass Cols Männer einen engen Kontakt zueinander pflegen, aber insgesamt wirkt es auf mich eher, als sei das ein generell undenkbares Tabu. Das zeigt sich auch in Rykes Haltung zu den ghyas: Das sind in Band 1 und 3 Figuren, die mal als geschlechtslos, mal als „doppelgeschlechtig“ eingeführt werden. Wobei der Begriff eher „biologisch“ gemeint zu sein scheint; denn nachdem Ryke feststellt, dass Norres und Sorren, die ghyas aus Band 1, ihre Menstruation haben, betrachtet er sie fortan als Frauen. Danach ist es für ihn aber ziemlich verwirrend, dass die beiden eine Liebesbeziehung haben. In der Gesellschaft von Tornor sind ghyas also akzeptiert oder zumindest toleriert, lesbische Paare aber nicht – was ja auch der Grund ist, weshalb Sorren und Norres beschlossen haben, als ghyas zu leben, obwohl Sorren später wieder die soziale Rolle einer Frau einnimmt.

In Band 2 dann ist, wie du schon sagst, zumindest unter den Tänzern nichts tabu, Kerris schläft ja sogar mehrmals mit seinem Bruder Kel (was mich dann zugegebenermaßen doch überrascht hat). Und spätestens in Band 3 sind sowohl gleichgeschlechtliche Liebe als auch ein erweiterter Familienbegriff (abseits von Vater, Mutter, Kind) sozial völlig normal. Und wiederum taucht hier mit Kadra eine Figur auf, die von Perspektivträgerin Sorren als ghya identifiziert wird, weil sie Kadras physische Attribute keinem Geschlecht eindeutig zuordnen kann. In dem Zusammenhang sind auch die verwendeten Pronomina interessant: Ryke verwendet in Band 1 zunächst „er“ für Sorren und Norres, geht für Sorren später aber zum „sie“ über, bei Norres wechselt es. Die Sorren aus Band 3 [das sind zwei verschiedende Sorrens, falls an dieser Stelle jemand verwirrt ist :)] spricht von Kadra ebenfalls meist als „sie“. Würde mich interessieren, wie das im Original gelöst wurde.

(PS) Mich würde es ja schon interessieren, warum Lynn eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Brüdern in ihre Geschichte eingebaut hat. Das muss damals doch erst recht ein extremer Tabubruch gewesen sein … Und wirklich „notwendig“ scheint es mir für die Charakterentwicklung eigentlich nicht.

Die ghyas habe ich als intersexuell interpretiert. Zumindest in Band 3 wird erwähnt, dass sie männliche und weibliche Geschlechtsorgane besitzen. Allerdings geschieht das ganz aus der Sicht von Außenstehenden. Wie es sich in Wirklichkeit damit verhält, erfahren wir nie. Sorren und Norres habe ich darum auch nicht als „echte“ ghyas gesehen. So wie ich es verstanden habe, benutzen sie diese „Identität“ bloß in der Öffenlichkeit, weil Frauen keine Mitglieder des Grünen Clans (der Boten) werden können – oder zumindest in der Ära der „Zwingfeste“ werden konnten. Etwas unsicher bin ich mir auch, wie die „Mehrheitsgesellschaft“ die ghyas betrachtet. Einerseits scheinen sie ein selbstverständlich anerkannter Teil der Welt zu sein (und das schon in Band 1). Andererseits reden zumindest einige (Männer) in Band 3 recht spöttisch über sie und sehen in ihnen eher eine Gelegenheit für anzügliche Witze.

(AR) Hab mich beim Lesen bezüglich der Beziehung zwischen Kerris uns Kel auch gefragt, ob das generell in den 70ern und frühen 80ern Teil progressiver Diskussionen zu Sexualität war.

Letztlich verschwimmen „sex“ und „gender“ in der Darstellung der ghyas, was aus heutiger Perspektive irritiert. In Band 1 lässt sich das Vorhandensein von ghyas auch als sozial progressiv interpretieren, in Band 3 scheint es mehr eine Fremdzuschreibung zu sein. Zumal Kadra (Bd. 3) nicht besonders glücklich wirkt mit ihrem Status als ghya, während Norres und Sorren (Bd. 1) ihn mit gleichmütigen Stolz getragen haben. (Zumindest bei Norres sehe ich ihn nicht nur als Mittel zum Zweck.) Halte es auch für möglich, dass Lynn andeuten möchte, dass sich das Begriffsverständnis gewandelt hat, zwischen Band 1 und 3 liegen ja mehrere Generationen. Auf jeden Fall ist es eingebettet in die generelle Thematik der Wahrnehmung des „Fremden„, die sich ebenfalls durch alle Bände zieht. Generell ist die Figurenzeichnung ja sehr divers; es tauchen Figuren aus allen Klassen auf, behinderte Figuren, chronisch Kranke, Menschen aus verschiedensten Ethnien und Völkern. Und auch hier wandelt sich die soziale Zuschreibung bzw. Wahrnehmung. In Band 1 gelten die „Südländer“ als das feindliche Fremde. In Band 2 wiederum stellen diese „Südländer“ einen Großteil des Figurenkabinetts, für sie sind die nomadischen Asech das feindliche Fremde. Und in Band 3 sind die Asech mehr oder weniger als Mitbürger akzeptiert, dafür gibt es eine diffuse Angst vor ominösen Fremden aus der Ferne, die „anders sprechen und sich anders kleiden“. Obwohl die Gesellschaft durch die Bücher hindurch immer offener wird und mehrere inklusive Gemeinschaften wie die Tänzer geschildert werden, bleibt stets eine gewisse Xenophobie erhalten.

(PS) Besonders gefallen hat mir in diesem Zusammenhang ein kleines Detail in Band 2. Wie du sagst, erscheinen die „Tänzer“ als eine sehr offene, tolerante und inklusive Gemeinschaft. Aber wenn Kel auf dem Jahrmarkt einen Mann aus dem Reich von Anhard sieht, der mit einem gewaltigen Schwert herumfuchtelt und irgendwelche Kunststücke aufführt, macht er eine spöttische Bemerkung über die Anharder, die in seinen Augen offenbar alle primtive Angeber sind. Auch er ist also keineswegs frei von Vorurteilen gegenüber bestimmten Völkern.

Mit den Asech hatte ich zumindest in Band 2 ganz leichte Probleme. Entsprechen sie nicht doch etwas arg dem gängigen Klischee von den „stolzen und grausamen“ Wüstenkriegern? Und das nicht nur in der Sicht unserer Protagonisten (das wäre ja völlig in Ordnung und würde zu der von dir angesprochenen Gesamtthematik passen), sondern auch „objektiv“ – vor allem in ihrem Umgang mit den „Hexern“ aus ihrer Mitte?

Insgesamt fand ich es aber sehr interessant, dass sich die Beschreibung der Völker dieser Welt nicht ähnlich stark an realtweltlichen Vorbildern orientiert, wie man das sonst aus vielen Teilen der Fantasy gewohnt ist. Hier und da finden sich zwar einige Elemente, die an Japan erinnern. Die „papierenen“ Wände und Türen zum Beispiel. Auch habe ich mir Isaks Tänze in Band 3 in ihrer ritualisierten und symbolisch-stilisierten Art immer ein bisschen wie Noh oder Kabuki vorgestellt. Die Kampfkunst der „Tänzer“ ist ja wohl sogar ganz direkt dem Aikido nachgebildet. Und dennoch war der Gesamteindruck für mich nicht sooo eindeutig. Wie hast du das gesehen?

(AR) Mir schimmern da durchaus einige Klischees durch. Die Gesellschaft in Kendra-in-Delta bietet auch orientalistische Stereotype wie die halbnackte Schlangenfrau oder Parallelen zu den Malinowski-Schilderungen von der „sexuellen Freizügigkeit“ auf den Trobriand-Inseln. Das erinnert mich wiederum an Joy Chant, v. a. an „Der Mond der Brennenden Bäume“. Wenn man versucht, ethnische Diversität darzustellen, ist die Gefahr, in Klischees zu verfallen, groß und die 70er scheinen mir generell recht anfällig für romantisierte Stereotype (in positiver wie negativer Hinsicht) gewesen zu sein. (Nicht, dass man das nicht auch heute noch finden würde.)

(PS) Dieser Hang zur Romantisierung „fremder“ Ethnien in den 70er Jahren könnte auch noch Teil des Erbes der Hippies und ganz allgemein der Counter Culture sein. Da war es ja nicht unüblich gewesen, die eigene Sehnsucht nach einer Alternative zur westlich-kapitalistischen Gesellschaft auf unterschiedliche asiatische Kulturen oder auch auf sog. „Naturvölker“ zu projizieren.

(AR) Um hingegen noch mal was zu erwähnen, was mir vorbehaltlos gut gefallen hat: Die Bücher lassen sich Zeit und sie stecken voller Details, was die Handlungsorte sehr plastisch und lebendig erscheinen lässt. Es gibt in allen drei Büchern zahllose Stellen, die für die Handlung im Prinzip irrelevant sind. Heute würde einem sowas im Lektorat gnadenlos rausgekürzt werden. Im Zuge von „slice of life“ und Co. kehrt zwar langsam ein Markt für „Unwichtiges“ zurück, aber insgesamt hat das sehr abgenommen, leider. Welchen Wert es hat, ist mir am meisten in Band 3 aufgefallen; z. B. taucht da immer wieder diese Keramikskulptur auf, bei der die Figuren darüber rätseln, ob sie einen Hund, einen Bär oder einen Seehund darstellen soll. Und an anderer Stelle unterhält sich Sorren mit einem Graffiti-Künstler am Hafen. Die Skulptur hat keine tiefere Funktion für die Handlung und der Künstler auch nicht. Es sind einfach Elemente, die den Alltag in Kendra-im-Delta darstellen, und die mir die Bücher sehr sympathisch gemacht haben. Und ich war erleichtert, dass mein 21.-Jahrhundert-trainierter Storytelling-Geist zu Unrecht erwartet hat, die Skulptur würde irgendeine Funktion erfüllen.

(PS) Oh ja, dem kan ich mich nur anschließen.. Ich fand es gleichfalls sehr ansprechend, wie immer wieder Details aus dem Alltag dieser Menschen geschildert werden. Wie sie leben und arbeiten. Wie ihre Werkstätten und Wohnhäuser aussehen. Welche Kleidung sie tragen und wie sie ihr Haar frisieren. Wie die Tassen und Schälchen geschmückt sind, aus denen sie ihren Tee oder Wein trinken. Das macht nicht nur die Welt sehr lebendig, sondern hat für mich auch irgendwie etwas äußerst „Humanes“.

(AR) Allerdings ist die Sprache insgesamt sehr altertümlich, und nicht immer auf charmante Art. Ich finde es sehr schade, dass „Die Chroniken von Tornor“ in aktuellen Diskussionen um progressive Fantasy zumindest hierzulande quasi keine Rolle spielt. Ja, nicht alles ist aus heutiger Sicht unkritisch – über die ghyas und kulturelle Klischees haben wir schon gesprochen, und auch die Darstellung von Kerris‘ Behinderung in Band 2 fand ich manchmal nicht so glücklich. Andererseits ist es bemerkenswert, dass das überhaupt alles angesprochen wurde! „Die Chroniken von Tornor“ ist diverser als vieles, was als „divers“ beworben wird, und ich halte es für ein exzellentes Beispiel (queer-)feministischer Literatur. Apropos: Über die feministischen Seiten haben wir jetzt noch nicht bzw. nur am Rande geredet. Aber gerade in Band 3 (dem ersten, der mehrere Perspektivträgerinnen hat) ist mir sehr positiv aufgefallen, wie hier … hm, Alltagsprobleme von Frauen und weiblich gelesenen Personen eingeflochten werden. Wenn z. B. Sorren bei der Arbeit vor der „onkelhaften Vertraulichkeit“ eines Gasts zurückweicht. Oder wenn sie sich gegenüber den Stadtwachen rechtfertigen muss, obwohl sie von einem bedröhnten Verehrer angegriffen wurde. In der Fantasy werden Belästigungen und Missbrauch sonst meist nur als Plotpoints oder zur Darstellung von Atmosphäre eingebracht (wenn sich die Helden z. B. empören, dass einer Kellnerin in den Hintern gekniffen wird); aber dieses „Alltags-Catcalling“ wird selten mal thematisiert. In den „Chroniken von Tornor“ wird es sinnvoll in die Alltagsdarstellungen eingeflochten. Auch dass schwangere Figuren aktiv bleiben oder eine gestandene Soldatin wie Paxe über Menstruationskämpfe stöhnt. Oder dass Sorren in Band 1 Angst vor der Geburt hat. Sowas hab ich selbst in „Wenn Voiha erwacht“ vermisst und es ist in der Fantasy bis heute viel zu selten.

Insofern passt das Buch also ganz prima in den aktuellen Zeitgeist oder ist ihm sogar in mancher Hinsicht voraus. Deshalb wünsche ich ihm eine Neuveröffentlichung, am besten mit zeitgemäßen Covern und Illustrationen. Aber, und da kommen wir zurück zum Thema Sprache: Es braucht eine Neu-Übersetzung oder zumindest eine Überarbeitung. Das Wording wirkt einfach oft unfreiwillig komisch, wurde aber den Rezensionen nach auch in der bis dato jüngsten Auflage von Knaur (2000) nicht angepasst.

Mit entsprechender Anpassung und vielleicht einem Vorwort heutiger „Progressiver“ sehe ich nach wie vor sehr viel Potenzial in den „Chroniken von Tornor“.

(PS) Ich bin ja nicht so empfindlich, was „altertümliche“ Sprache angeht. 😉 Wieviel man da der Übersetzung von Roland Fleissner anlasten kann, weiß ich nicht. Da müsste man halt mal ins Original reinschauen. Aber andere Fantasywerke von Lynn, die ich gelesen habe (vor allem die Kurzgeschichte „Die Frau, die den Mond liebte“) , bedienen sich sehr bewusst eines etwas archaisch anmutenden Sprachstils, um dem Ganzen die Atmosphäre einer echten „Volkssage“ zu verleihen. Ob die Autorin auch bei den „Chroniken“ ein bisschen in diese Richtung gehen wollte, weiß ich natürlich nicht. Zu Inhalt und Form der Romane würde es wohl eher nicht so recht passen. Für ganz unmöglich halte ich es aber trotzdem nicht. Doch wie auch immer es sich damit verhalten mag, eine Neuübersetzung (oder zumindest Überarbeitung) wäre sicher nicht falsch.

Ich steck in den Diskussionen ja nicht so drin, aber was du über die mangelnde Bekanntheit von Elizabeth A. Lynn in der hiesigen Szene sagst, ist wirklich bedauerlich. Überrascht mich aber leider auch nicht unbedingt. Es mag ein Vorurteil von mir sein, aber ich habe oft das Gefühl, dass abgesehen von einigen bekannten Namen wie Ursula K. Le Guin und vielleicht noch Joanna Russ die SFF der Vergangenheit hierzulande immer noch viel zu oft als eine hoffnungslos konservative Domäne „alter, weißer Männer“ gesehen wird. Dabei war das Genre schon immer deutlich „diverser“ und vielgestaltiger. Gerade in den 70er und frühen 80er Jahren.

Eine neu bearbeitete deutschsprachige Auflage der „Chroniken von Tornor“ fände ich auf jedenfall auch äußerst begrüßenswert. Und ich denke, eine solch hätte gute Chancen, interessierte Leser*innen zu finden. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was einen Roman zu (queer)feministischer Literatur macht. Die von dir genannten Details sind natürlich auch mir aufgefallen. Auch wenn ich für manche von ihnen sicher nicht so stark sensibilisiert bin und sie mir deshalb nicht als so ungewöhnlich vorgekommen sind. Für mich waren sie einfach Teil einer sehr menschlichen, intelligenten und auf meist angenehm unaufdringliche Art subversiven und provokanten Fantasyerzählung.

(AR): Harte Grenzen dafür, was als solche gilt, kann und will ich auch nicht nennen. Aber „Die Chroniken von Tornor“ war eines der wenigen Werke, bei denen ich unvermittelt das Gefühl hatte, dass dieses Label passt.

Davon ab haben mich die Bücher neugierig auf die Autorin gemacht. „Die Frau, die den Mond liebte“, möchte ich auf jeden Fall auch noch lesen. Und auch wenn Lynn sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, gebe ich die Hoffnung nicht auf, irgendwann noch mal ein Interview mit ihr zu lesen. Oder zu führen. Sie wäre sicher eine spannende Gesprächspartnerin.

Damit endet unser diesjähriger Klassiker-Reread, den wir untypischerweise mal auf nur zwei Beiträge beschränkt haben (obwohl wir noch viel detailreicher über die Bücher hätten reden können!).

Wie schon im Gespräch angemerkt, hat sich Lynn weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und es gibt vergleichsweise wenig Informationen zu ihr. Aber wenn ihr mehr über sie lesen wollt, lohnt z. B. ein Besuch der Bibliotheka Phantastika, die Lynn zum 70. Geburtstag 2016 einen Beitrag spendiert hat. Auszüge aus einem Interview mit ihr findet ihr außerdem auf Locusmag.com und in zwei Rezensionen auf Buchwurm.org wird ausführlich auf die angesprochene Übersetzung eingegangen.

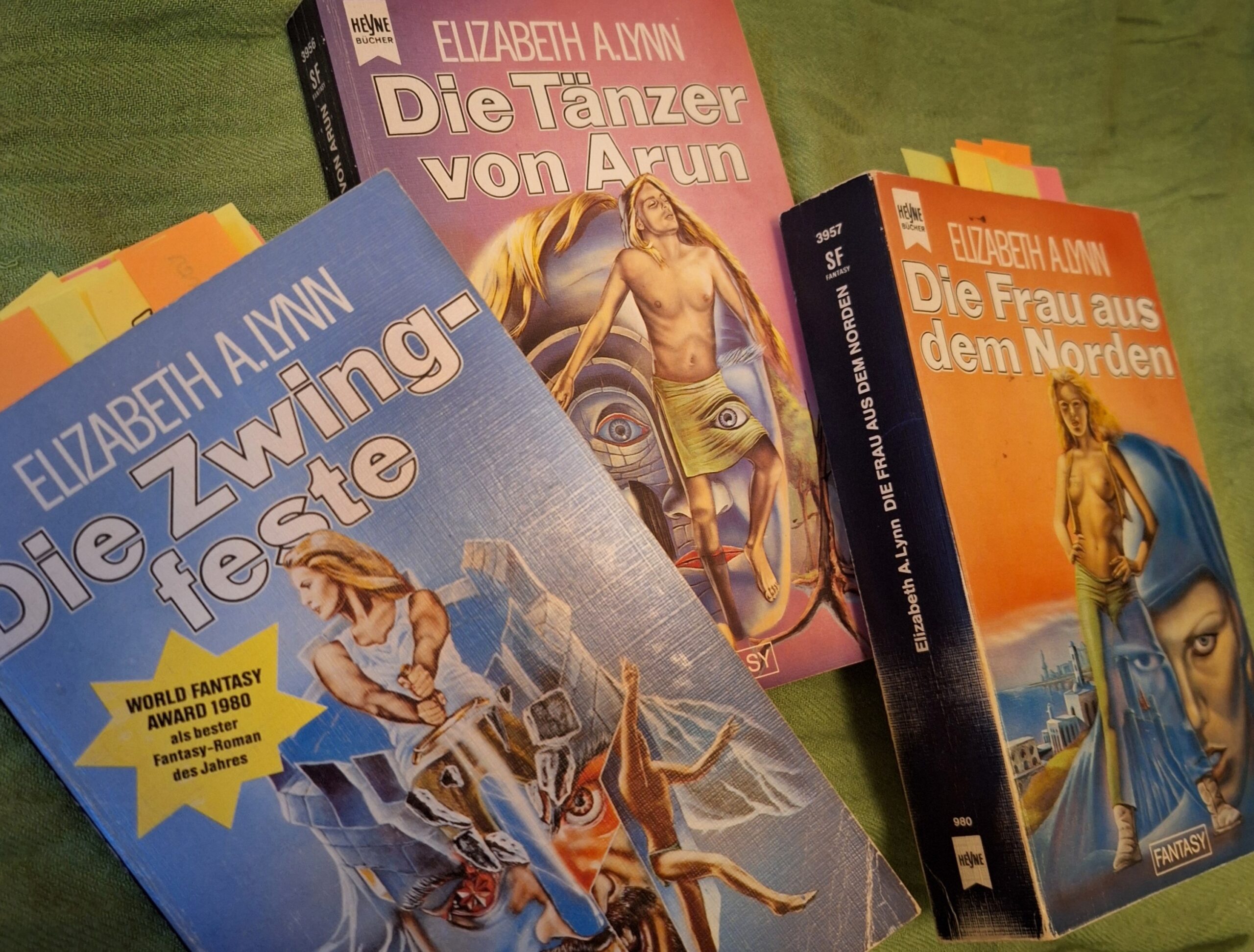

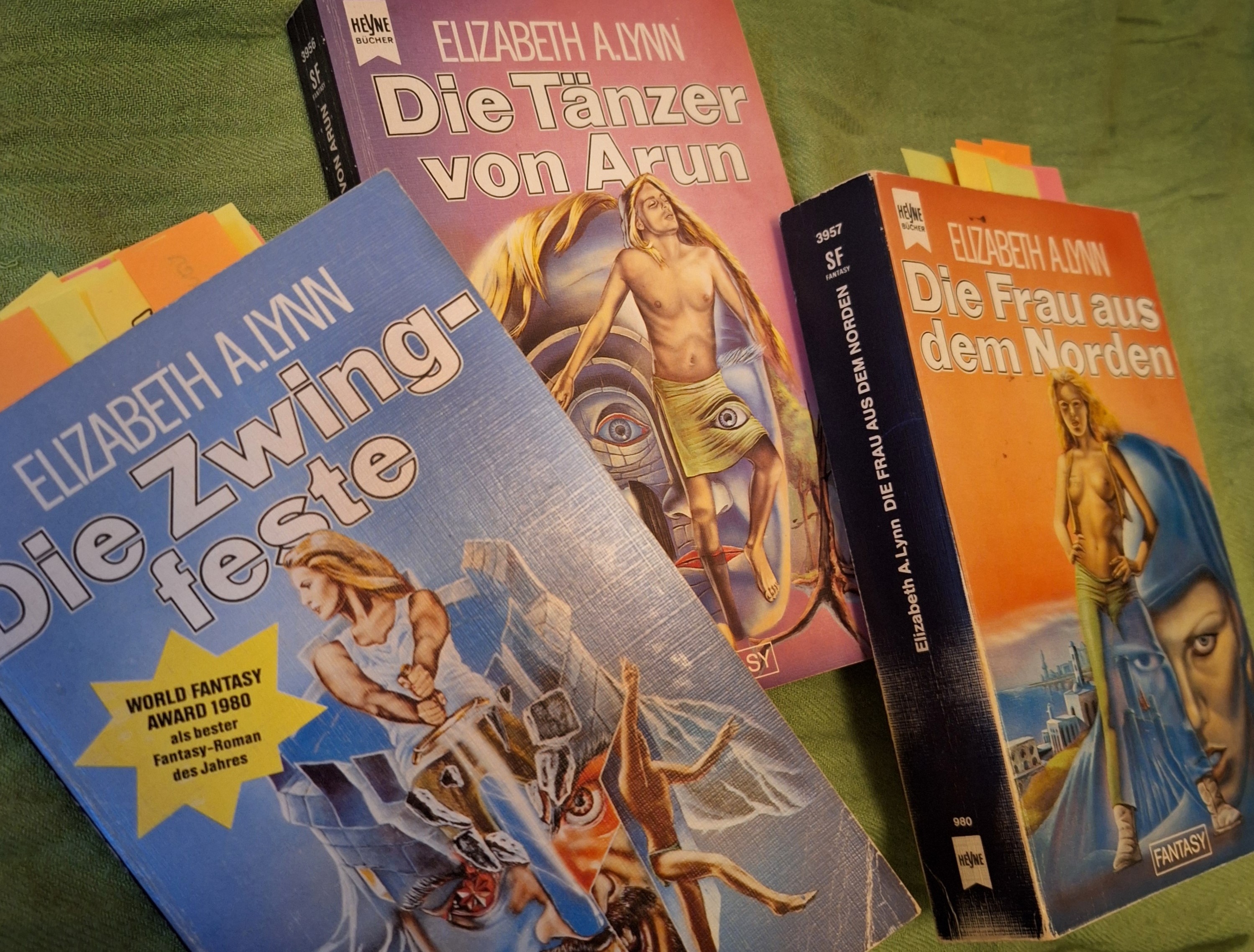

Ansonsten: Lest doch Lynns Romane oder Kurzgeschichten, es lohnt! Antiquarisch sind die meisten Ausgaben problemlos zu bekommen. 2000 hat Knaur „Die Chroniken von Tornor“ übrigens als „Die Türme von Tornor“ mit damals zeitgemäßeren Titeln und Covern neu aufgelegt (Einzeltitel: „Die Winterfestung“, „Der Rat der Hexer“, „Die Träumer von Kendra“).

10 Gedanken zu „Klassiker-Reread: „Die Chroniken von Tornor“ von Elizabeth A. Lynn (2/2)“

Irgendwie hab ich zur Zeit kein Glück mit Kommentaren, ständig verschwinden die.

Ich werd mal sehen, dass ich an die Bücher komme, die neueren Cover sind auch etwas hübscher hab ich gesehen.

Ja, wobei die alten Cover tatsächlich zum Inhalt passen, die neuen sind halt … 2000er-Kram. Aber so oder so, schön dass du den Büchern eine Chance gibst, bin auf deine Meinung gespannt. (Mir wird wiederum nicht mehr angezeigt, wenn es neue Kommentare gibt. Mir fiel nur in den Statistiken auf, dass es einen neuen gibt und hab manuell nachgeschaut.)

vll versucht Big Social Media jetzt unsere letzten Räume zum dezentraleren Austausch zu sabotieren 😀

Das kann ich nicht guten Gewissens mit Sternchen markieren 🙁

dachte beim Abschicken auch für nen Moment: F***, was wenns stimmt? 😀

@ Sören:

Wenn’s nicht brennt – ich könnte nachsehen, ob ich noch einen kompletten Satz der Knaur-Ausgabe von 2000/2001 übrig habe. Wird allerdings ein paar Tage dauern, da meine Bücher aus … äh … gewissen Gründen noch ein bisschen unsortierter als sonst sind …

Hi, nein, eilig hätte ich es nicht.