MetropolCon, eine Nachlese

Lesungen, Vorträge, Playmobil-Spock und ein ehemaliges Krematorium: Vom 18. bis 20. Mai lud die MetropolCon ins silent green Kulturquartier nach Berlin-Wedding, um munter über Themen zu diskutieren, die die Phantastik-Szene umtreiben.

Ich habe donnerstags ein Abend-Panel besucht, freitags war ich tagsüber dort, habe dann selbst einen Kurzvortrag beigetragen. Und, so viel sei schon mal vorneweg gesagt: Ich habe mich wohl gefühlt. Es war eine sehr ansprechende Location, die Inhalte fand ich interessant, es waren nette Leute da. Manche hatte ich das letzte Mal vor Corona getroffen, andere noch gar nicht bzw. „nur“ online. Miteinander zu plaudern und zu überlegen, wie man so einen Pulled Pork Burger am unfallfreisten isst, war schön und allein schon die – gleichwohl stressige – Reise wert.

Bedenken hatte ich dabei vorab durchaus. Ich habe lange gezögert, überhaupt teilzunehmen und mich dann mit Vortrags-Part erst mal lieber nur auf ein Panel beschränkt. Die letzten Jahre waren szenetechnisch rau, die „Kritik“ wurde mitunter persönlich bis in den Briefkasten rein. Ich würde ja gerne sagen, dass ich da völlig drüber stehe etc. pp, aber es bringt bei mir inzwischen durchaus eine gewisse Vorsicht mit sich. Lieber erst mal schauen, wie die Crowd so drauf ist. Und zumindest oberflächlich habe ich auch die Diskussionen bei Twitter im Vorfeld mitbekommen, in deren Zuge sich die Con-Orga mit mehreren PoC überworfen hatte und ihr u. a. mangelnder Respekt und mangelndes Verständnis bzw. Rücksicht für die Belange marginalisierter Gruppen vorgeworfen wurde.

Allerdings sehe ich eine Veranstaltung wie die MetropolCon, die sich zum Ziel gesetzt hat, verschiedene Szeneecken miteinander zu vereinen und hier – anders als die meisten bestehenden Veranstaltungen – mehr auf Vortragspanels denn auf Lesungen zu setzen, zugleich als große Chance. Dass wir wieder mehr in den direkten Austausch kommen, halte ich für bitter nötig, wenn sich die Szene nicht weiter verinseln soll. Darüber hinaus schätze ich die Orga als reflexiv genug ein, sich mit Kritik auseinanderzusetzen und bis zur nächsten Ausgabe 2026 zu schauen, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Immerhin schert sich die Orga überhaupt z. B. um das Thema Safe Spaces – von vielen anderen Veranstaltungen kann man das nicht behaupten.

Mäandrierend

Einmal vor Ort, hatte ich wie gesagt Freude an der Sache (das Aber folgt weiter unten). Freitags kam ich erst spät an und wollte eigentlich das SmallTolk-Panel anschauen, bin aber stattdessen im „Kino“ gelandet, das tagsüber als Rückzugsraum diente, in dem nun aber Vincent Voss, Dirk van den Boom, Robert Weber und Moderator Steffen Volkmer über „Zombies, Trash und Übertreibung“ diskutiert haben. Als Einblick in die Horror(?)-Szene war das interessant, auch wenn es nicht ganz so weitschweifig hätte werden müssen. Der Freitag startete für mich mit meinem persönlichen Highlight, einem von Rafaela Creydt, Kris Brynn und Moderator Dominic Riemenschneider bestrittenen Diskussionspanel rund um Architektur und Weltenbau. Hat mir sehr gut gefallen, auch in der offenen, publikumsorientierten Struktur.

Ansonsten habe ich nur noch ein weiteres Panel besucht, nämlich das zu „E- und U-Literatur“, in dem sich Daniel Illger und Andy Hahnemann abermals mit Dominic Riemenschneider ausgetauscht haben. Etwas ratlos hat mich hier eine Anmerkung aus dem Publikum zurückgelassen, laut der U und E unvereinbar seien, da das eine Emotionen anspreche, das andere von außen auf die Inhalte schaue. Mir fallen genug Beispiele ein, die beweisen, dass sich beides durchaus vereinen lässt …

Abends hätte ich sehr gerne noch am Workshop zu Magischem Realismus von Sabrina Železný und Gregor Jungheim teilgenommen, aber nach Reise und allgemeiner Aufregung hat’s mich doch ziemlich aus den Latschen gehauen und ich bin früher als geplant ins Hotel zurück. Vorher habe ich aber noch den beiden Ausstellungen (Kunst von Herbert W. Franke und eine frisch mit dem KLP ausgezeichnete Poster-Ausstellung zu SF in der DDR) und dem etwas verwaisten Händlerbereich einen Besuch abgestattet. Hab mich gefreut, noch ein paar Exemplare von „Die Türme von Eden“ in freier Wildbahn zu sichten. Am Stand von Hirnkost habe ich mir die Essay-Sammlung „Kim Stanley Robinson. Erzähler des Klimawandels“ mitgenommen (und sie auf dem Heimweg schon halb ausgelesen).

Vortragend

Zwischen Architektur und U/E-Literatur war da aber ja noch mein eigenes Panel. Lars Schmeink hatte ursprünglich zu einem Panel zu Progressiver Phantastik geladen, letztlich ging es aber unter dem Titel „Quo vadis, deutschsprachige Phantastik?“ generell um phantastische Entwicklungen. Während Lars vorgestellt hat, was Ziel und Anspruch der Progressiven Phantastik sind, hat Heike Behnke (via Teilzeithelden als Heike Lindhold unterwegs) den Fokus auf Vermarktungs- und Wahrnehmungsprobleme gelegt, mit denen sich die Strömung konfrontiert sieht. Nilgün Akıncı hatte Entwicklungen im phantastischen deutschen Film zum Thema.

Mein Fokus wiederum lag vor allem darauf, die Phantastik als Szene zu definieren, die einerseits über gemeinsame Treffpunkte, Rituale, Werte usw. verfügt, andererseits aber eine Sammlung vieler kleiner Subszenen und anderer Vergemeinschaftungsformen ist. Mein Aufruf an alle, die in irgendeiner Form über szenische Repräsentation entscheiden – als Organisator*innen von Events oder Auszeichnungen, in Redaktionen, Verlagen oder wie auch immer – ist nach wie vor, sich diese Subszenen bewusst zu machen und, wo immer möglich, die verschiedenen Ecken gleichermaßen anzusprechen. (Zumindest die, die sich mit Art 3 GG vereinbaren lassen.)

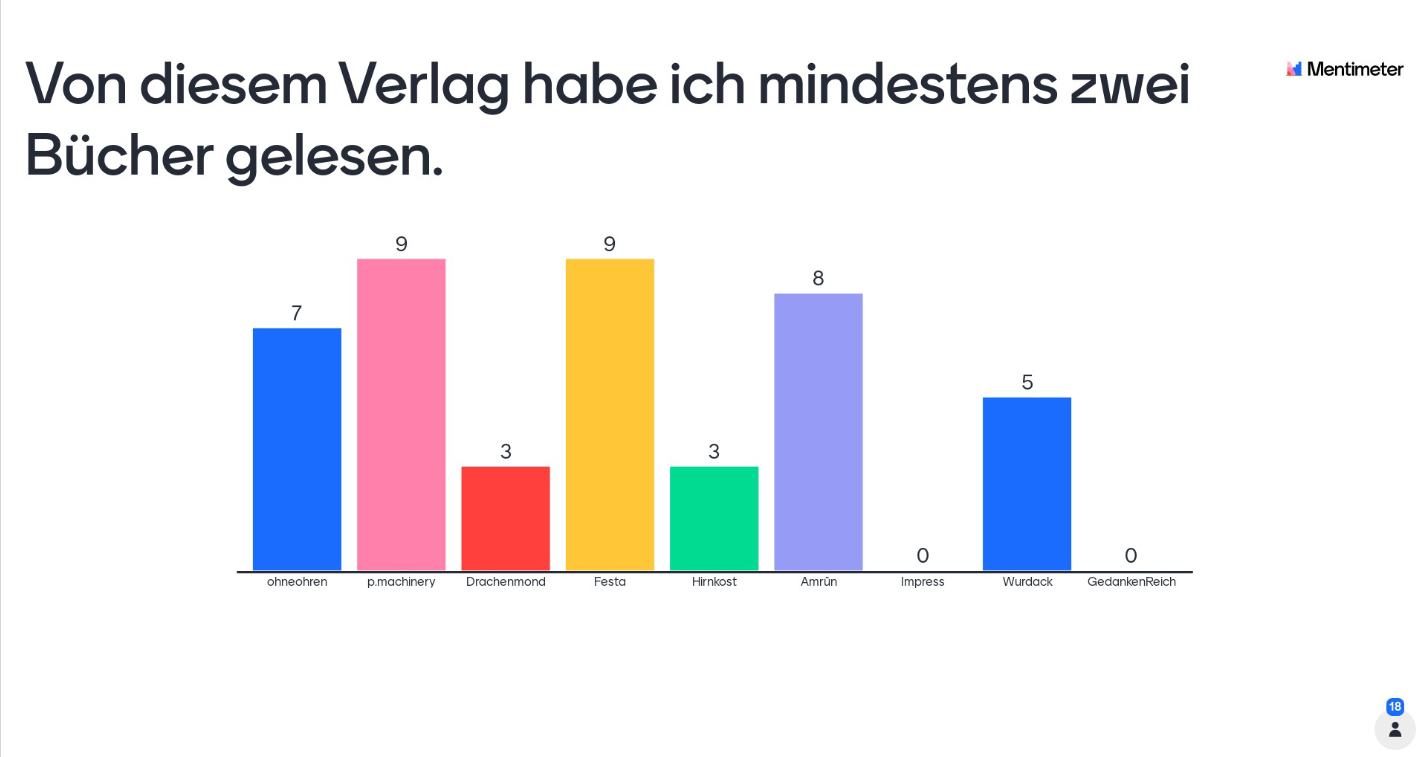

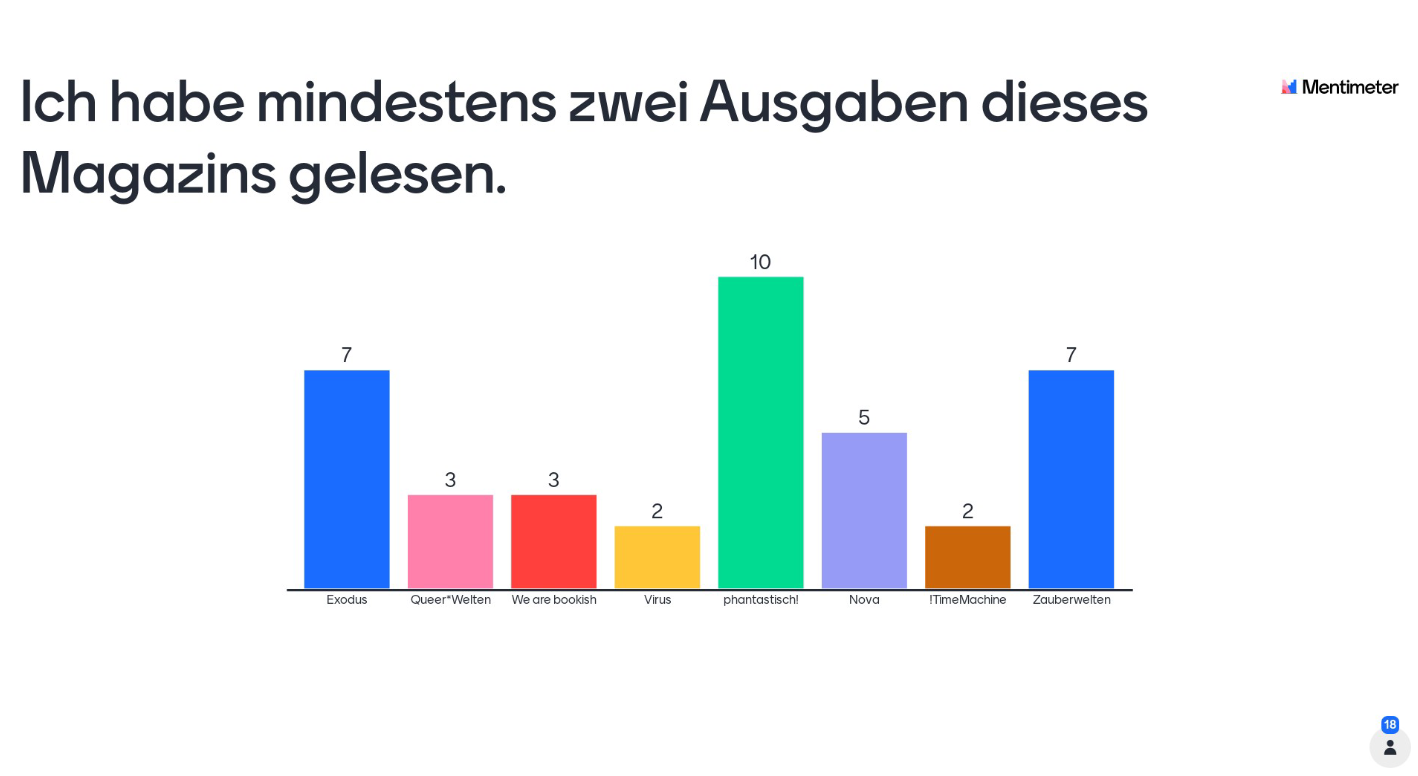

Am Ende des Vortrags hatte ich eine kurze Mentimeter-Umfrage unter den Teilnehmenden eingebaut, um über Szenemedien herauszufinden, wie die Zusammensetzung vor Ort ist. Das Ergebnis findet ihr unten. Natürlich ist das nicht repräsentativ; weder können die Medien, die zur Auswahl standen, alle Ecken abdecken, noch sind Aspekte wie die Größe der Verlage, der allgemeine Bekanntheitsgrad der Magazine, das spezifische Publikum des Panels oder meine eigene Perspektive in Gänze mitbedacht. Dennoch scheint durch, dass vor allem die „traditionellen SFF-Con(vent)-Szenen“ anwesend waren, hingegen die Bookstagram- und Romantasy-affine Szene quasi geschlossen fehlte. Und anders als unter den „Progressiven“ vermutlich nicht aus Boykott-Gründen. „Wo sind die jungen Leute?“, fragte freitags jemand am Rande unseres Panels. Nun, sie waren zum Großteil nicht da. Aber nicht, weil es sie in der Szene nicht gibt, sondern weil sie sich nicht angesprochen gefühlt haben.

Wohin geht’s?

Wo ist nun das Aber, wo sehe ich mit dem Abstand von einigen Tagen Verbesserungsbedarf, was würde ich mir für die nächste Version in 2026 wünschen?

Wie eingangs erwähnt, sehe ich das Potenzial der MetropolCon vor allem darin, die verschiedenen Subszenen miteinander ins Gespräch zu bringen. Positiv fand ich in dieser Hinsicht, dass neben den erwähnten Con-Szenen den Panelbesetzungen nach zu urteilen auch die „Wissenschaftsszene“ und die „Belletristische SF“ vertreten waren. Das ist eine schöne Sache, es gibt nicht viele Treffpunkte, an denen diese drei Gruppen miteinander ins Gespräch kommen. (Und ja, die Begrifflichkeiten sind nicht ideal, Alternativvorschläge sind gern gesehen :))

Gerade die jüngere Szene hat mir aber gefehlt. Diese in Zukunft stärker anzusprechen, könnte helfen, das Stigma zu lockern, das die ältere Szenegeneration Booktok und Co. entgegenbringt.* Dem Diversity-Aspekt würde es vermutlich auch nicht schaden, und in dieser Hinsicht sind die Podien durchaus noch ausbaufähig. (Wobei ich mit Blick auf manchen Twitter-Kommentar daran erinnern möchte, dass Marginalisierungen, wenn wir sie denn überhaupt an derzeit gängigen Kategorien festmachen wollen, nicht zwangsläufig sichtbar sind. Wie in mancher Netz-Diskussion z. B. darüber entschieden wird, wer „able-bodied“ ist, finde ich teils schon bedenklich. Lasst uns gerne über die Probleme mangelnder Repräsentation reden und jederzeit Barrieren abbauen. Aber 2023 sollte die Diskussion dennoch so weit sein, dass niemand gezwungen wird, die eigene sexuelle Orientierung oder den Gesundheitsstatus preiszugeben.)

Geht es um Formate, könnte ich mir vorstellen, dass man ergänzend zu den anderthalbstündigen Panels auch fünfminütige Lightning-Talk-Tracks o. Ä. einbezieht, um mehr Themen impulsartig vorzustellen, ohne im Programm auszuufern. Und wie wäre es mit einer Art Speeddating, sodass man leichter mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man noch nichts zu tun hat? Wünschenswert wäre außerdem eine digitale Schiene, sodass auch Personen teilhaben können, die nicht anreisen können oder möchten. Dabei bin ich mir der Herausforderungen, die mit hybriden Events einhergehen, aus eigener Erfahrung durchaus bewusst, und ich habe Verständnis, dass man gerade beim ersten Durchgang nicht alles und jeden glücklich machen kann. Aber einige Panels oder die Keynotes aufzuzeichnen und einen offenen Kanal z. B. über Discord anzubieten, ist bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung machbar.

Soweit zum Wunschkonzert. (Ach ja, Honorare wären auch nice.) Trotz der Kritik finde ich aber immer noch, dass das Orga-Team hier ambitioniert an die Sache rangegangen ist und wie gesagt – mir persönlich hat’s gefallen.

*Edit: Wobei ich „jüngere Szene“ natürlich nicht mit Booktook und Romantasy gleichsetzen will, die Zusammensetzungen sind in beide Richtungen komplexer.

5 Gedanken zu „MetropolCon, eine Nachlese“