Augustansichten 2018

Wir denken über Treppen nach, reflektieren Kleinverlagserfahrungen, träumen von Innovationen, Novellen und Dublin und weisen auf Genre-Artikel und Septemberveröffentlichungen hin.

Im August gab es meinem Empfinden nach ungewöhnlich viele Artikel-Diskussionen. Im Zuge dessen habe ich zwar mal Evernote reaktiviert, muss allerdings sagen, dass ich vieles nur am Rande mitbekommen habe. Zuletzt haben Arbeit und Offline-Leben doch recht viel Zeit eingenommen, und ich frag mich manchmal, wie’s mit dem Blog weitergehen soll … Aber bisher ist ja eigentlich immer noch alles beim Alten geblieben.

Das Treppenproblem der Science Fiction

Ok, genug davon, reden wir lieber über Treppen. Treppen sind sehr nützlich, außer, man ist physisch so weit eingeschränkt, dass man sie nicht oder nur in Maßen nutzen kann. So geht es beispielsweise Ace Ratcliff, die (z. T.) auf einen Rollstuhl angewiesen ist, und in einem Artikel darauf aufmerksam macht, dass selbst die SF-Zukunft nicht barrierefrei ist. Ich geb zu, vorher nie darüber nachgedacht zu haben, aber stimmt schon. Mit einem Rollstuhl wäre man in den meisten meiner SF-Geschichten echt aufgeschmissen, auf die Serenity käme man damit auch nicht und bei BB-8 frag ich mich eh, wie der von A nach B kommt.

Es gibt wohl ein paar Lösungsansätze in den Science-Fiction-Medien, etwa wenn Prof. X in „Zukunft ist Vergangenheit“ einen Schwebestuhl nutzt. Aber solange das Problem nicht augenfällig ist, wird es einfach umgangen. BB-8 ist halt da, wen interessiert’s, wie er hinkommt. Aber wenn man mal so drüber nachdenkt, sollte man gerade von der SF, die für jeden Scheiß Lösungen findet, erwarten, dass sie sich des Mobilitätsthemas und der Inklusion annimmt. Insofern ein spannender Denkanstoß, den Ratcliff hier bietet, auch bzw. gerade für Autoren.

Die Zukunft ist voller Treppen. (Quelle: Free-Photos / Pixabay)

Mangelnde Innovationsfreuden der „Großen“ …

Viel diskutierte Denkanstöße bot auch Judith Vogt in einem Artikel, in dem sie sich über den mangelnden Innovationsmut deutscher Phantastikverlage ausließ. Ich glaube, viele Autoren kennen die hier ausgedrückte Frustration, ich habe da momentan auch gar nicht viel hinzuzufügen außer – schön auf den Punkt gebracht.

Als gemeinhin experimentierfreudiger im Umgang mit deutschsprachigen Autoren gelten bekanntlich Klein(st)verlage. Hier schlurfen schon mal Zombies durch Berlin, Angsthasen werden zu Mumienabrichtern, Anthologien widmen sich der „Femtasy“, kaum ein Genre ist zu sehr Nische und manchmal kommt ein Buch sogar ohne Love Interest aus.

… und die struggles mit den „Kleinen“

Aber trotzdem ist auch bei kleinen Verlagen nicht immer alles eitel Sonnenschein. Auf dem Blog Buchstabenmagie hat eine Autorin anonym von ihren Negativerfahrungen in einem Kleinverlag berichtet. Es geht dabei nicht explizit um einen Phantastikverlag, aber da er in der Szene heiß diskutiert und kommentiert wurde, halte ich ihn hier durchaus für erwähnenswert.

Aus dem Text wird nicht ersichtlich, um welchen Verlag es konkret geht, aber es klingt zumindest nicht, als spreche die Autorin von einem DKZV. Daher ein paar kurze Worte zu meinen eigenen Erfahrungen mit Kleinverlagen. Die würde ich unterm Strich als positiv bewerten. Ich schätze, ich hatte zu Anfang auf zweierlei Weise Glück: Erstens, weil ich mich schon einigermaßen in der Szene auskannte und vernetzt war. Zweitens, weil ich mit Art Skript Phantastik einen Verlag für mein Debüt erwischt hatte, mit dem ich sozusagen gemeinsam wachsen konnte. Seither habe ich in fünf verschiedenen Verlagen Romane veröffentlicht, hinzu kommen einige weitere mit Kurzgeschichten und Essays. Natürlich waren da nicht nur positive Erfahrungen dabei; es gab beispielsweise mal ein verhauenes Lektorat, manchmal muss ich Infos nachlaufen, um Vertragsklauseln feilschen und einmal kam es auch zu leichten persönlichen Differenzen.

Letzteres geht in kleinen Verlagen, in denen man sehr eng mit allen Beteiligten zusammenarbeitet, (vermutlich) näher als in größeren Häusern. Alles ist (je nach Verlag) sehr familiär – mit einer meiner Verlegerinnen habe ich sogar schon im selben Bett gepennt (Festival-Lifestyle halt ;-)). Diese Nähe kann knuffig sein, bringt Konflikte aber auch schneller auf eine persönliche Ebene bzw. macht es zuweilen schwierig, Probleme anzusprechen. Insofern sollte man wirklich vorher abtasten, ob die Chemie stimmt – ich kann mich hier nur Art Skript Phantastiks Ratschlag anschließen, die Zusammenarbeit z. B. bei Anthologien zu testen oder mal bei Messen und Cons bei den Verlagen vorbeizuschauen. Und dann schadet es natürlich auch nicht, sich vorab zu informieren, worauf man sich z. B. in Sachen Marketing einlässt oder worauf man bei Verträgen achten sollte. (Obwohl man letztlich trotzdem ins kalte Wasser springt.)

Ode an die Novelle

Nicht zuletzt dank Kleinverlagen erleben auch Kurzromane und Novellen eine Renaissance. Auch sie sind nicht nur eine Kunstform für sich, sondern für Autoren eine Möglichkeit, Settings, Stile oder auch Verlage auszutesten. Persönlich mag ich Kurzromane sehr gern: Als Autor, weil ich damit z. B. wie in „Liminale Personae“ Schlaglichter auf Themen werfen kann, die mir wichtig sind, die aber keinen ganzen „Normal“-Roman tragen würden. Als Leser, weil ich dadurch Autoren austesten (wie in „Weißblatt“ von Peter Hohmann) oder Welten näher kennenlernen kann (wie in „Girl’s Night Out“ von Jenna Black). Ich hoffe, dass die Novellen weiterhin auch hierzulande wieder an Ansehen gewinnen werden und irgendwann mal eine eigene Kategorie beim DPP bekommen. Ihnen gewidmet hat sich diesen Monat ein Beitrag auf Wired.

WorldCon: Von San Jose nach Dublin

Ansonsten fand vom 16. bis 20. August in San Jose (USA) der WorldCon 2018 statt. Dort gingen die Hugo Awards u. a. an „The Stone Sky“ von N. K. Jemisin (Best Novel), „All Systems Red“ von Martha Wells (Best Novella), „The Secret Life of Bots“ von Suzanne Palmer oder „Monstress 2“ (yay!) von Marjorie M. Liu und Sana Takeda. Die komplette Liste der Gewinner und Nominierten findet sich hier.

Für weniger Begeisterung sorgte die Vergabe der Retro-Hugo-Awards: Quasi rückwirkend fürs Jahr 1943 wurde u. a. Robert A. Heinlein für „Waldo“ und „Beyond This Horizon“ ausgezeichnet. Weitere Preisträger waren etwa John W. Campbell oder Isaac Asimov.

Nächstes Jahr findet der WorldCon übrigens in Dublin statt und, ganz ernst gemeinte Frage: Wer spielt denn noch so mit dem Gedanken, da hinzufahren?

Genreansichten und Phantastik-Mäuse

Zum Ende des Monats wurde auf Literally Sabrina ein Schlaglicht auf die Vielfalt der klassischen Phantastik geworfen. Judith Vogt wiederum führte in den Steampunk ein und Joachim Sohn hat seine Reihe zu Tieren in der Phantastik mit einem Beitrag zu Maus und Ratte abgeschlossen. Auch das ein Thema, um das ich mir bisher nicht so viele Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich so drüber nachdenke, tauchen Mäuse und Ratten doch in erstaunlich vielen Romanen von „Maurice, der Kater“ über „Drei Hexen, drei Katzen und die singenden Mäuse“ bis hin zu „Harry Potter“ prominent auf. Weitere Beispiele werden natürlich im Artikel genannt.

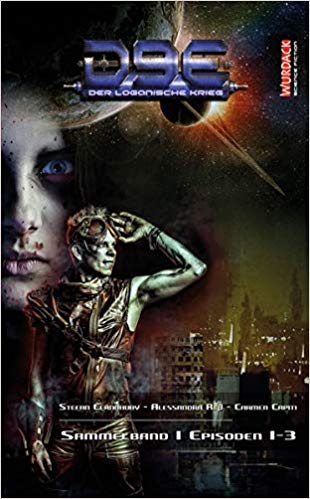

Eine Ankündigung von Freiheitsahnung

Abschließend weise ich noch darauf hin, dass im September mit „Eine Ahnung von Freiheit“ erneut ein Band von mir aus der Reihe „Der Loganische Krieg“ erscheint. Die Bände 1 bis 3 werden außerdem am 5. September als Print-Sammelband veröffentlicht. Ebenfalls im September erscheint die Nr. 69 der Zeitschrift „Mephisto“, u. a. mit einem Artikel von mir zur Frage, wie es sich in Serienprojekten miteinander arbeiten lässt. (Im Prinzip eine Verschriftlichung der Session, die ich dieses Jahr auf dem Bonner LitCamp gehalten habe.)

„Der Loganische Krieg“, Sammelband 1

Und mit diesen News entlasse ich euch dann auch in den September, der u. a. mit der GfF-Tagung in Fribourg lockt. Bleibt nachdenklich.

3 Gedanken zu „Augustansichten 2018“

Hoi, du diskutiert gerne mit dir selbst, warumnicht!?

Du sagst es. Durchaus sinnvoll, ein Problem mit sich selbst zu erörtern.