Septemberansichten 2016

Fantasy, Science Fiction – sowas klingt doch total altbacken und abgenutzt. Schreibt außerdem jeder. Steampunk hat da schon mehr Style, aber seien wir ehrlich: Die Punkception hat ihre besten Zeiten auch hinter sich. Es ist an der Zeit für neue Genres oder wenigstens neue Begriffe. Manch einer geht dafür so weit, an alles ein „weird“ anzuhängen, andere bevorzugen das Spiel mit „-realism“. Gut, neu ist das auch nicht, selbst The New Weird hat seine Anfänge in den 1990er Jahren. Aber die Punk-Genres haben ja auch eine Renaissance gefeiert, warum das also nicht mit anderen Style-Attributen probieren?

transrealism als Versöhnung zwischen Phantastik und Realismus?

Diesen Weg geht nun beispielsweise Damien G. Walter in einem wiederverwerteten Artikel. Erneut bringt er den von Rudy Rucker ins Feld geführten Begriff transrealism ins Gespräch und fasst ihn als Möglichkeit auf, Werke einzuordnen, die zwar phantastische Elemente beinhalten (vor allem solche der Science Fiction), aber dennoch einen starken Gegenwartsbezug aufweisen.

Einerseits weiß ich nicht, ob man sich einen großen Gefallen damit tut, alles in Subgenres aufzuspalten. Die phantastische Literatur hatte immer schon Werke zu bieten, die einen starken Gegenwartsbezug aufweisen. Manche solcher Werke werden dann als Urban oder Contemporary Fantasy bezeichnet, andere als klassische Phantastik oder Magischer Realismus, wieder andere als Dystopie oder schlicht Science Fiction. Ist es nicht eigentlich gut für ein Genre, wenn es mehrere Facetten aufweist und sowohl Bücher mit starkem Bezug zur aktuellen sozio-politischen Situation beinhaltet, als auch beispielsweise solche, die einfach nur unterhalten wollen und sich eine ungegenwärtigere Gegenwart erdenken?

Andererseits kann ich die Argumentation nachvollziehen, auch wenn mir die meisten genannten Beispielwerke und -autoren nichts sagen. Ich frage mich oft, warum zum Beispiel Bücher wie „The Circle“ nicht zur Science Fiction gezählt werden, sondern zur Gegenwartsliteratur. Natürlich hat es Merkmale beider Genres – aber das gilt für verdammt viele, gerade auch jüngere Werke der Science Fiction. Hat das wirklich nur Marketinggründe? Würde es die Käufer abschrecken, solche Bücher als Science Fiction einzuordnen? Oder ist da nicht wirklich ein eigenes Moment, das nach einer eigenen Bezeichnung verlangt? Vielleicht würde eine solche Bezeichnung – sei es nun transrealism oder irgendetwas anderes – sogar genau die Verbindung zwischen Phantastik und Realismus kreieren, die beide Genres brauchen, um sich trotz ihrer Nähe nicht mehr so unversöhnlich gegenüber zu stehen.

Die Zukunft lesen mit den Lesungen der Zukunft?

Lassen sich beide Seiten aufeinander ein, entstehen mitunter durchaus faszinierende Konzepte mit neuen Impulsen, die sowohl Feuilleton als auch einschlägige Szenebereiche gebrauchen könnten. Aktuell zeigt das etwa die FutuRead-Veranstaltungsreihe, die schon in den Augustansichten kurz Thema war. Die von der Telekom und dem Generalanzeiger Bonn veranstalteten Lesungen verschiedener Autoren aus dem Dunstkreis der Science Fiction werden hier eingebettet in eine Führung durch die T-Gallery und einen Diskussionsabend zum Thema „Digitale Verantwortung“.

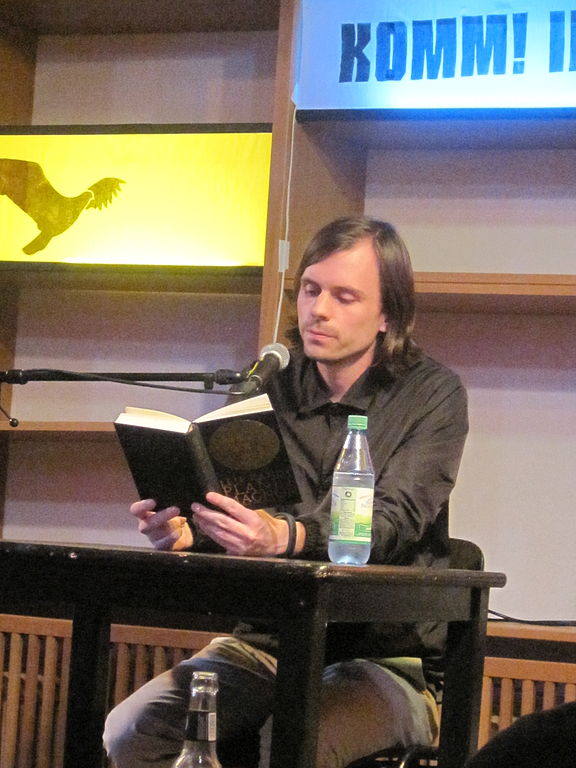

Wie angekündigt habe ich einen der Abende besucht – genauer gesagt den, an dem Leif Randt mit seinem „Planet Magnon“ teilnehmen durfte (das übrigens auch gerade in Düsseldorf als Theaterstück aufgeführt wird, wie der Autor einige Male erwähnt hat). Meine Erwartungen an das Konzept wurden dabei erfüllt – in zweierlei Hinsicht.

Erstens war der Abend gewissermaßen die Art von Werbeveranstaltung, die ich erwarte, wenn ich eine von einem Konzern initiierte Lesungsreihe besuche. In der T-Gallery stellt die Telekom das vernetzte Haus der Zukunft vor. Das ist extrem faszinierend – aber die Führung hierdurch hatte durchaus etwas von einer interaktiven Kundenbefragung. Auch das Thema „Digitale Verantwortung“ wurde aus Sicht des Unternehmens geführt. Beides würde ich aber nicht unbedingt negativ sehen. Der Raum für Selbstkritik und Publikumsanmerkungen war gegeben, außerdem wurde deutlich, dass sich das Unternehmen durchaus der Zweischneidigkeit der Produkte bewusst ist, die dessen Zukunft gerne mit sich bringen würde. Auf jeden Fall ein spannender Konzerneinblick.

Zweitens ist ein solches Konzept eine Möglichkeit, die Lesung aus ihrer verstaubten Ecke herauszuholen. Erst kürzlich betrachtete die Welt dieses „merkwürdige Ritual“, allerdings ohne auf die Sache mit Walter Benjamins Aura einzugehen. Kurz zusammengefasst geht’s dabei um die Frage, warum zum Beispiel Original-Kunstwerke immer noch etwas Besonderes darstellen, obwohl sie doch technisch so leicht reproduzierbar geworden sind.* Die Antwort dreht sich um Ortsgebundenheit, Einmaligkeit, geschichtliche Hintergründe und wenn man sich Benjamins Aufsatz durchliest, bekommt man den Eindruck, dass er selbst nicht so recht weiß, was denn nun diese Aura sein soll. Aber für mich ist sie die Begründung, weshalb ich Lesungen eigentlich ganz gerne besuche – vorausgesetzt allerdings, ich verbinde mit dem vortragenden Schriftsteller irgendetwas. Wenn ich ein Werk gelesen habe, mache ich mir inzwischen gerne ein Bild vom Erschaffenden dahinter. Weil … das Buch dann mehr Aura bekommt. Oder sie reduziert, je nachdem, welcher Eindruck entsteht. Lesungen mir völlig unbekannter Schriftsteller besuche ich normalerweise weniger gerne und vermutlich hätte mich auch „Planet Magnon“ allein nicht dazu gebracht, mir extra einen halben Tag freizunehmen, um dafür nach Bonn zu fahren. Eingebettet in einen erweiterten Erlebnis-Rahmen und herausgelöst aus dem eigenen Selbstzweck, gewinnen aber auch Lesungen wieder an Dimension, Unterhaltsamkeit – und an Reiz außerhalb der Aura.** Natürlich gibt es noch andere Veranstaltungen /-sreihen außer FutuRead, die das erkannt haben und neue Lesungswege gehen. Aber sie dürften ruhig noch mehr werden.

WerkZeugs auf der LBM: Mehr als eine Kaffeeecke

Welche, die sich ebenfalls darauf verstehen, Lesungen attraktiv zu machen, sind innerhalb der Szene bekanntlich WerkZeugs. Nachdem die bekanntgaben, unter den neuen Konditionen der Leipziger Buchmesse dort nicht mehr wie gewohnt die Fantasy-Leseinsel organisieren zu können, geschweige denn ihren T-Shirt- und Buch-Stand mit dem tiny little VIP-Kaffeeeck anzubieten, war die Stimmung unter den Phantasten erstmal im Eimer. Es gab diverse offene Briefe (z. B. den hier), viel Solidarität mit WerkZeugs, erste Verlagsabsagen für die LBM***, klärende (?) Gespräche … und man darf gespannt sein, wie die Sache ausgeht.

Da ich zur Leipziger Buchmesse nie so den Bezug hatte, habe ich mir den Luxus erlaubt, das Ganze aus vergleichsweise neutraler Position zu betrachten. Zu einer großen Erkenntnis bin ich dadurch nicht gelangt. So oder so fände ich es aber schade, wenn WerkZeugs wirklich von der LBM wegfallen würde. Ich erinnere an die Role Play Convention, deren Lesecafé über Jahre verödete, nachdem es nicht mehr von WerkZeugs organisiert wurde. Seit sich Feder&Schwert der Sache angenommen hat, ist das Lesecafé jedoch wieder ein nennenswerter Treffpunkt geworden – vielleicht ein Indiz dafür, dass mit der Zeit auch Alternativen denkbar wären, wenn es denn unbedingt sein müsste. Aber 2017 wäre die LBM dennoch nicht die LBM für alle Beteiligten. (Edit vom 1.10.: Inzwischen ist offenbar ein Kompromiss gefunden.)

Was für mich übrigens keine Alternative wäre: Ein zweiter BuCon, wie von mancher Seite vorgeschlagen. Die Leipziger Buchmesse war bisher eine der wenigen Veranstaltungen, bei der die Phantastik einerseits zwar einen eigenen Rahmen hatte, andererseits aber ins größere Ganze eingebunden war.**** Das macht ihren Wert für mich viel mehr aus als irgendeine Kaffeeecke mit Szenepromis. Möglichkeiten, unter uns zu sein, haben wir genug. Schön, vielleicht bekämen wir auf diese Art ein neues Familientreffen. Dem Genre der Phantastik aber wird es nicht helfen, wenn wir uns einmal mehr abkapseln bzw. abkapseln lassen.

Science Fiction und die Frauenfrage

Als recht abgekapselt empfindet sich auch Katharina Jach als Science Fiction-Leserin und -Autorin – umso mehr, da sie eine Frau ist. Meine Reaktion dazu findet ihr in den Kommentaren, aber da ich mich ja gerne wiederhole: Ich finde den Artikel vor allem in Hinblick auf die Überlegungen zu einem männlichen Pseudonym spannend. Als „Vor meiner Ewigkeit“ seinen Vertrag bekam, habe ich auch eine Zeitlang überlegt, ob ein männlicher Name auf dem Cover besser käme – allerdings nicht, weil das Genre so männlich dominiert wäre, sondern weil ich angesichts der Romantasy-Flut fürchtete, mit einem weiblichen Namen die falsche Zielgruppe anzusprechen. Aber letztlich hat mein Ego gesiegt und ich bin auch ganz froh darüber. Mag sein, dass man ein paar Verkaufszahlen einen Gefallen tut, indem man versucht, den Erwartungen durch ein Pseudonym gerecht zu werden – an den zweifelhaften Konventionen ändert man dabei aber nichts, im Gegenteil.

Ansonsten, was das Schattendasein der Science Fiction angeht: Die aktuellen Verlagsvorschauen lassen darauf schließen, dass das Genre durchaus wieder im Kommen ist. In der Kleinverlagswelt war es ohnehin nie ganz weg, wie beispielsweise die Programme von Atlantis oder Wurdack zeigen, in denen sich übrigens auch durchaus ein paar Autorinnen finden. Insgesamt empfinde ich die Szene ohnehin nicht (mehr) als allzu männlich dominiert. Was die großen Namen der Publikumsverlage angeht und das Verhältnis in einigen Subgenres wie auch der Sci Fi – durchaus, das Thema hatten wir ja bereits. Aber wenn man die Leser, die Illustratoren, Blogger usw. dazu nimmt, ist das Verhältnis ausgeglichen. Was übrigens auch der dauergebashten Romantasy mitzuverdanken sein dürfte.

Kosmismus, phantastische Reisen und eine Spendenaktion

Um Science Ficiton, oder eher Kosmismus, ging es auch bei Peter Schmitt, der einen äußerst informativen, zweiteiligen Blick auf die Phantastik in der U.S.S.R. warf, ehe es später im Monat um Geburtstagskind H. G. Wells ging.

Als Reiseführerin versuchte sich derweil die Zeitzeugin mit einem launigen Listing zu einigen phantastischen Orten, die jeder einmal besucht haben sollte.

Ernsthafter geht es bei der Phantastischen Bibliothek zu, die um Spenden bittet. Für 11,11 Euro kann man die wohl umfassendste Sammlung phantastischer Werke unterstützen – wer mehr spendet, hat zudem Aussicht auf eine Reihe spezieller Goodies, die von verschiedenen Autoren zur Verfügung gestellt werden. Wer beispielsweise Interesse an Notizbüchern von Bettina Belitz, ein Exposé von Bernhard Hennen oder Typoskripten von Kai Meyer hat, sollte sich hier umsehen. Die Aktion läuft noch bis zum 11. Oktober 2016.

Busy October is busy

Damit verabschiede ich mich in den Oktober, der mit Frankfurter Buchmesse, BuCon, KittyCon und meinem Geburtstag eine Reihe herausragender Events bietet. Von mir gibt’s auch mal wieder Lesungen. Oh, und „Spielende Götter“ erscheint als Print. Just sayin‘.

P. S.: Sorry für die Winz-Bildunterschriften. Sie sind leider ein Manko des Themes, für das ich noch keine Lösung gefunden habe, die nicht mit monetären Kosten verbunden wäre.

* Wir sprechen von einem Aufsatz aus dem Jahr 1935.

** Und ich äußere mich nicht nur deshalb so positiv über das Konzept, weil es zur Veranstaltung Buffet und Getränke gab. Hmm, schon toll, wenn jemand mit Geld so eine Sache organisiert.

*** Was allerdings wohl auch anderen Messeneuerungen zu verdanken ist.

**** Anders als die Cosplayer, die ja leider in ihren eigenen Konsumtempel verbannt wurden.