Märzansichten 2016

In den letzten Jahren ging der Trend in der Fantasy zum Realismus (TM). Was paradox klingt, war in den meisten Fällen eher eine Entschuldigung für möglichst viel Blut und Gewalt bzw. ein Totschlagargument für die angebliche Qualität jeglicher Grim&Gritty-Veröffentlichungen („Ist dir zu brutal? Das ist aber realistisch!“). Dass die Fantasy gerade bei Kämpfen und Verletzungen in Sachen Realismus lieber ein Auge zudrückt, daran hat sich jedenfalls nichts geändert. Was so ein Held ist, der zuckt eben höchstens mit den Wimpern, wenn er einen Schwertstreich abbekommt und kämpft danach munter weiter. Schon im Januar zerstörte Trent Cannon auf Fantasyfaction einige Illusionen, was den Realismus solcher Szenen anbelangt – nun hat er nachgelegt und nimmt sich beispielsweise des Phänomens der ausgeknockten Figuren an, die nach einer Weile ohne Bewusstsein höchstens etwas Kopfschmerzen verspüren.

Nun hat die Fantasy das Recht nicht für sich allein gepachtet, zuweilen etwas unrealistisch zu sein. Einen Beweis dafür lieferte uns im März Florian Born mit einem Artikel über Langstrecken-Kommunikation in der Science Fiction. Nach der Lektüre wusste ich wieder, warum ich lieber Space Fantasy schreibe. :p

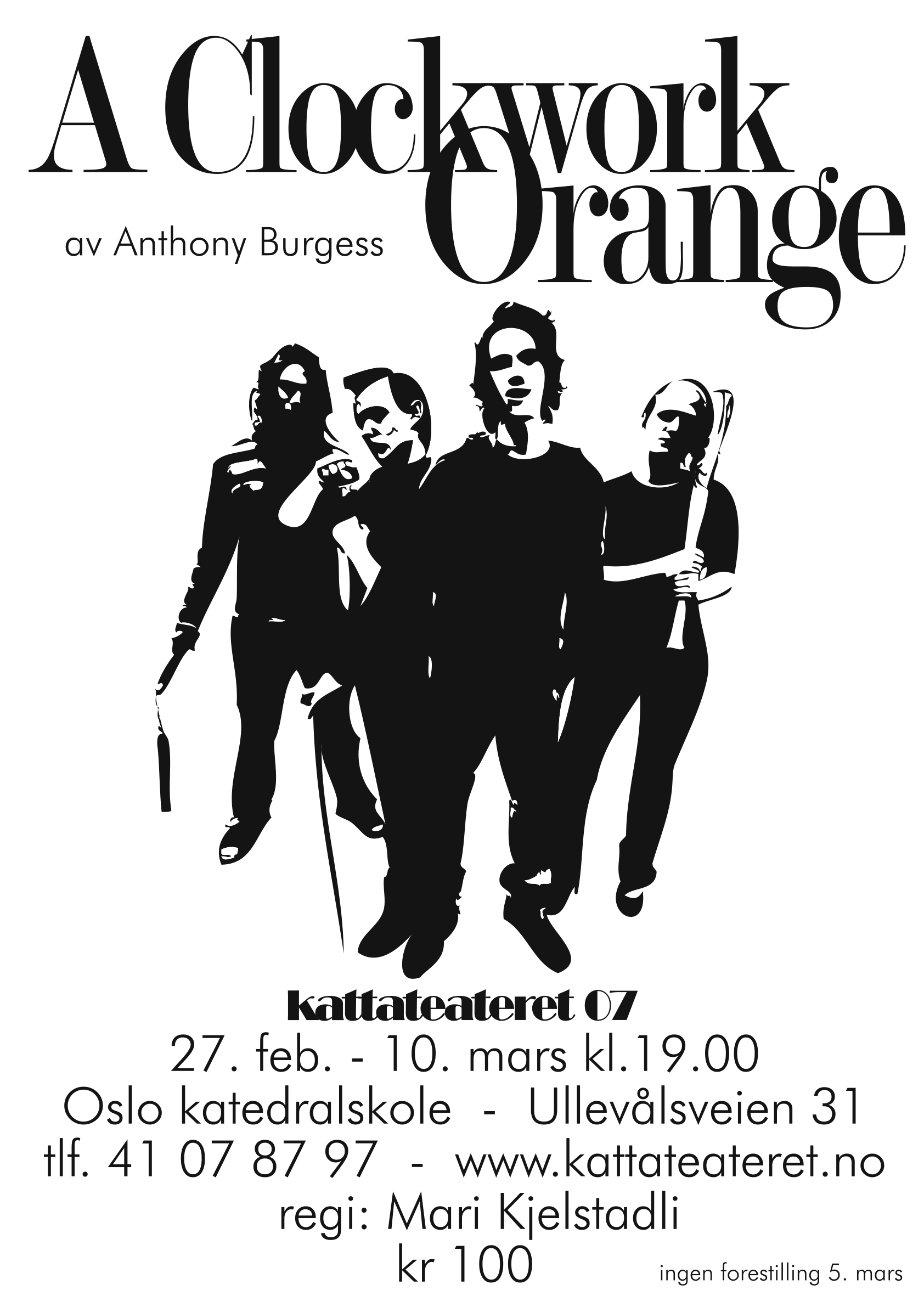

Nichtsdestotrotz sind Fantasy und Science Fiction natürlich, wie wir alle wissen, sehr lesenswerte Genres. Wenn du, der du das gerade liest, jetzt denkst „Fantasy schon, aber Science Fiction nicht so“ stimme ich dir frei nach dem Motto „Fantasy ist für die Literatur, Sci Fi für Kino und Fernsehen zu“ empfehle ich dir diesen Artikel, der Fantasy-Puristen das noch nerdigere, aber unter Feuillebla-Kritikern ungleich anerkanntere Brudergenre schmackhaft machen will. Ich gebe ja zu, lesetechnisch in Sachen Fantasy auch deutlich bewanderter zu sein. Science Fiction schaue ich mir gerne an, beim Lesen scheitere ich leider zu oft beim Versuch, den technischen Krimskrams zu verstehen. Aus diesem Grund unterstreiche ich auch noch mal den Punkt „Don’t start with the classics“. Mein Sci Fi-Erstling war damals glaube ich „Raumschiff Titanic“ und danach wollte ich mit Stanislaw Lem und Gregory Benford fortfahren. Lem war noch eine ganz gute Idee, Benford … nicht so. Wer weiß, was passiert wäre, wenn mich nicht Anthony Burgess langsam zum Genre zurückgebracht hätte (okay, eigentlich müsste es also heißen „don’t start with the hard sci fi classics but with … soft and dystopian stuff“ oder sowas). Dank des Jugend-Dystopientrends ist der Zugang zur Science Fiction glaube ich eh für die breite Masse einfacher geworden. Insofern ist „Panem“ für die Sci Fi, was „Harry Potter“ für die Fantasy – ob es den truen Fans nun passt oder nicht.

Was mir übrigens so gar nicht passt, sind – wie schon häufiger angemerkt – diese Quoten-Weibchen, die für unnötige Romanzen in Storys gepackt und sozusagen zum Ausgleich mit Schwert, Bogen oder Maschinengewehr versehen werden, um ihre Female Credibility zu beweisen. Insofern danke ich der Zeitzeugin für ihren Weltfrauentag-Beitrag über so genannte „starke weibliche Heldinnen“. Stärke allein durch physische Stärke zu definieren, sollte inzwischen eigentlich als überholtes maskulines Klischee gelten. In der Debatte um „starke Frauenfiguren“ wird es aber nicht nur wieder hervorgeholt, sondern irritierenderweise auch noch voll abgefeiert. Tim Burtons Alice-Interpretation braucht ein Schwert, um zu sich selbst zu stehen, Snow White eine schnieke Rüstung, um es mit evil female aufzunehmen. Haben weibliche Figuren so symbolisch ihre Gleichstellung bewiesen, ist es dann offenbar auch okay, sie anschließend wieder auf das hormongesteuerte Love Interest zu reduzieren. Oder wie sonst soll man sich jemanden wie Tauriel erklären, die dank eines Bogens als feministisches Highlight Mittelerdes vermarktet wird, aber beim Anblick des erstbesten sexy Zwergs alles stehen und liegen lässt? Das Problematische daran sind ja nicht mal unbedingt die Figuren als solche, die mitunter durchaus trotzdem ihren stilistischen Reiz haben können. Die Krux liegt darin, dass vermittelt wird, eine Frau benötige physische Stärke, um nicht nur die Damsel in Distress sein zu können. Nun, nach dieser Sichtweise habe ich ein Problem.

Aber kommen wir zu erfreulicheren Themen, beispielsweise afrikanischer Phantastik. In den letzten Monaten sind mir immer mal interessante Artikel insbesondere zur nigerianischen Science Fiction-Szene begegnet, die ich vor allem aus einem Grund sehr bemerkenswert finde: Sie ist so optimistisch. Sieht man sich die westlichen Veröffentlichungen des Genres an, so dominieren pessimistische Szenarien. Die Autoren der technisch mit am meisten entwickelten und teils demokratischsten Staaten überbieten sich mit finsteren Zukunftsvisionen zwischen Nuklearkatastrophe und Konzernherrschaft. In Nigeria gilt dagegen gerade nicht Cyberpunk, sondern der ungleich optimistischere Solarpunk als neuer Trend. Science Fiction wird hier eher noch als Denkanstoß für Entwicklungen denn als Negativanalyse gesehen. Das klingt auch in Wole Talabis Artikel „Why Africa needs to create more Science Fiction“ an, erschienen in der März-Ausgabe des Omenana-Magazins. Wie man es nun bewerten soll, dass die angeblich utopischsten Länder sich in Dystopien ergehen, während die „dystopischen“ Utopien schreiben? Tja, keine Ahnung.

Mehr Ahnung hab ich als langjähriger Drachenlanzianer vom Fluch und Segen langer Fantasyreihen. Diesem Thema hat kürzlich Markus Mäurer einen Artikel gewidmet, dem ich im Großen und Ganzen zustimmen kann. Früher fand ich es toll, den lieb gewonnenen Figuren immer und immer wieder zu begegnen. Am selben Beispiel, an dem ich das lieben gelernt habe, sind mir aber auch letztlich die Schwächen des Phänomens bewusst geworden: Im Falle von „Drachenlanze“ war die Geschichte nämlich irgendwann einfach auserzählt. Und dass trotzdem noch locker dreißig Bücher hinterherkamen, die eigentlich immer nur wieder dieselbe Story variiert haben, war der Qualität der Serie irgendwann nicht mehr zuträglich. Der Sargnagel kam allerdings erst, als versucht wurde, Krynn in die neue Ära der Dark Fantasy zu führen – ein Trend, der nun so gar nicht in die kaugummibunte Welt passen wollte, in der selbst der Tod so relativ war wie die ständig angedrohte Apokalypse. Inzwischen sind Einzelromane deutlich mehr mein Fall, wenngleich ich es auch immer mag, alte Bekannte wiederzutreffen 🙂

Zum Abschluss sei natürlich nicht vergessen, dass im März die Leipziger Buchmesse stattfand. Dort wurde von der Phantastischen Akademie erneut der SERAPH in erstmals drei Kategorien vergeben. Da ich es nicht auf die Shortlist geschafft habe, tun wir aber so, als gäbe es den Preis nicht. Freuen durften sich dieses Jahr Daniel Illger mit „Skargat“ (Bestes Debüt), Nina Blazon mit“Der Winter der schwarzen Rose“ (Bestes Buch) sowie Hanna Kuhlmann mit „Nachtschatten“ (Bester Independent-Autor).

Aber auch darüber hinaus zeigte sich der März wieder als Auszeichnungs-reicher Monat: Unter den Nominierten für den Kurd-Laßwitz-Preis, der im September vergeben wird, finden sich beispielsweise Matthias Falke, Uwe Post oder China Miéville. Hoffnungen auf den Vincent Preis können sich dagegen u. a. Faye Hell, Robert McCammon oder die „Zombie Zone Germany“-Anthologie machen. Der Preis wird im April vergeben. International räumte Aliette de Bodard bei den BSFA-Awards gleich mehrfach ab und die australischen Ditmar Awards wurden unter anderem an Lisa L. Hannett und Rivqa Rafael verliehen. Auch die Shortlist der Carnegie Medaille wurde veröffentlicht – Pratchett ist leider nicht mehr vertreten.

Damit entlasse ich euch in den April. Lasst euch schön reinschicken und vergesst nicht das Branchentreffen von PAN 😉

8 Gedanken zu „Märzansichten 2016“

Tatsächlich muss man bei den „starken“ Frauenfiguren immer wieder aufpassen, dass man nicht mit männlicher Sicht guckt. Wahrscheinlich würden die meisten Kämpfe in phantastischen Romanen wegfallen, wenn die tonangebenden weiblichen Figuren Frau sein dürften.

Aber das erfordert natürlich ganz andere Geschichten und auch den Willen, einer anderen Dramatik zu folgen.

Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, was du unter „Frau sein dürften“ verstehst, aber die moderne Fantasy bietet ja auch bei männlichen Figuren viel Raum für verschiedene Modelle – und trotzdem muss sie nicht einer anderen Dramatik folgen. Ich sehe nicht, warum sich das bei weiblichen Figuren ändern sollte.

Vielleicht missverstehen wir uns hier auch – ich störe mich keineswegs an gut durchdachten weiblichen Figuren mit Amazonencharakter, im Gegenteil. Cassiopeia aus „Das Licht hinter den Wolken“ ist z. B. so eine Figur, die dabei richtig gut funktioniert. Was mich stört sind weibliche Figuren, die total irrational handeln, aber dann nur deshalb als „stark“ bezeichnet werden, weil sie wissen, wie herum man ein Schwert hält. Da zeigt sich eine Rückkehr zum Conanismus, der bei männlichen Figuren eigentlich weitgehend getilgt wurde. Glücklicherweise.

P. S.: Sorry fürs späte Freischalten, ich hab deinen Kommentar irgendwie übersehen 😮

Ich habe schon das Gefühl, dass viele weibliche Figuren eigentlich Männer mit Brüsten sind und nicht weiblich, sondern typisch männlich agieren und entsprechende Handlungsmuster nutzen. Vermutlich halten die Autoren das für spannender.

Genderdiskussion, ick hör dir trapsen …

An wen denkst du denn dabei?

Oh, an diverse Mainstream-SF der letzten Jahre. Das fällt mir dann immer besonders auf, wenn ich wie gerade eben SF von Frauen lese.

In dem SF-Roman, den ich gerade übersetze, reisen die Menschen als Information per Lichtstrahl, die am Zielort wieder zu den Körpern zusammengesetzt werden. Praktisch wie Beamen über lange Distanzen. Damit können sie mit Lichtgeschwindigkeit reisen. Der Handlungsort der Geschichte liegt 58 Lichtjahre vom Ausgangsort entfernt. Was bedeutet, dass sie während der Reise keine Sekunde altern, in der Welt um sie herum aber 58 Jahre vergehen.

Kommunizieren können sie mit der Heimat aber in Echtzeit, weil dies über Quantenverschränkung gemacht wird. Das heißt, sie haben Teilchen am Zielort, das mit einem am Ausgangsort verschränkt ist. Wird das eine Teilchen verändert, ändert sich auch das andere. Irgendwie haben sie daraus eine Methode entwickelt, miteinander zu kommunizieren. Theoretisch dürfte dies sogar möglich sein, es wird allerdings nicht erklärt, wie dies im Details aussieht.

Na ja, spätestens im Detail würden die meisten solcher Methoden wahrscheinlich Probleme bekommen.

Aber es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn da Lücken gelassen werden, solange das Gesamtkonzept stimmig wirkt. Wenn man anfängt, von der Science Fiction komplette Erklärungen zu verlangen, geht die Fiction verloren. (Allerdings bin ich vermutlich auch nicht die Richtige, um das zu bewerten, da ich selbst von den Otherland-Erklärungen schon überfordert war 😉 Ich find Physik ja super, aber ich kapier sie nicht.)