Klassiker-Reread: Esther Rochons „Der Träumer in der Zitadelle“ (1/3)

Ein neues Jahr, ein neuer Klassiker-Reread: 2020 widmeten Peter Schmitt und ich uns in einem Mail-Gespräch eingehend Joy Chants „Wenn Voiha erwacht“, 2021 war die komplette „Erdzauber“-Trilogie von Patricia A. McKillip an der Reihe. Und damit ist jetzt quasi eine Tradition etabliert. 2022 führen wir sie mit „Der Träumer in der Zitadelle“ fort, einem 1977 bei Heyne veröffentlichten Kurzroman der frankokanadischen Schriftstellerin Esther Rochon.

Die Geschichte rankt sich um Skern Strénid, Herrscher über das Archipel-Reich Vrénalik, der den Zauberer Shaskath versklavt und zum „Träumer“ ausbilden lässt. Unter Drogeneinfluss ist es Shaskath sodann möglich, mit dem Geist weit über die Grenzen seines Gefängnisses hinaus zu reisen und das Wetter im Sinne Skerns zu beeinflussen. Das von Handel und Schifffahrt abhängige Vrénalik erlebt eine Blütezeit – bis sich Shaskath mit Inalga, Skerns 18. Gattin, gegen den Herrscher verbündet, und sich vom Einfluss der Droge zu lösen beginnt.

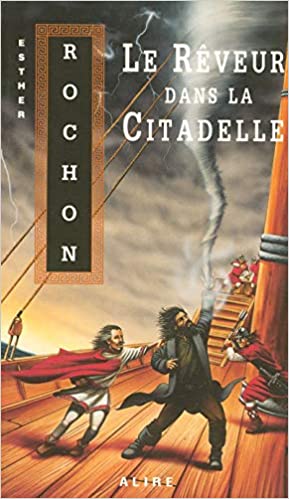

„Der Träumer in der Zitadelle“ ist der bis dato einzige ins Deutsche übersetzte Roman Rochons, und darüber hinaus eigentlich der (auf Deutsch zudem gekürzte) Auftakt der vierbändigen, nur auf Französisch erhältlichen Reihe „Cycle de Vrénalik“. Zwar funktioniert er auch als Einzelband, aber für den „Weitblick“ auf die Reihe haben wir uns zusätzlich Sören Heim ins Boot geholt, der nicht nur „Der Träumer in der Zitadelle“, sondern auf seinem Blog auch die Folgebände besprochen hat und dadurch noch einmal einen etwas anderen Blick auf das Buch mitbringt.

Nachfolgend der 1. Teil unserer Besprechung. Der 2. Teil („Figuren, Macht und Machtlosigkeit“) erscheint am 2. April auf Peters Blog Skalpell und Katzenklaue, Teil 3 („Traum, Widerstand und Abschließendes“) wiederum am 4. April auf Sören Heims Blog.

[Achtung, starke Spoiler! CN: Drogen / Rauschmittel]

Teil I: Sprache, Storytelling und Weltenbau

Alessandra: Das erste Mal gelesen habe ich „Der Träumer in der Zitadelle“ so mit 18 oder 19 Jahren; damals war ich fasziniert von dessen Andersartigkeit. Als ich den Kurzroman jetzt für unsere Besprechung erneut gelesen habe, hatte ich etwas Bedenken, ob mich das immer noch in seinen Bann ziehen würde oder der Roman für heutige Lesegewohnheiten nicht schon zu fremd wäre.

Vorneweg sei gesagt: Meine Bedenken haben sich insofern schnell aufgelöst, dass ich das Buch noch immer faszinierend fand. Und dennoch war der erste Eindruck tatsächlich fremd. Das liegt an einigen sprachlichen Besonderheiten, aber auch an der Art der Erzählung bzw. des Storytellings: Der Roman ist wie ein Bericht geschrieben – was es überhaupt erst ermöglicht, so viel Handlung in gerade mal 120 Seiten zu packen. Niemand schert sich hier um „Show don’t tell“, wobei das für ältere SFF-Romane nichts Ungewöhnliches ist. Heute heißt es oft, dass zu viel Tell der Identifikation und Empathie mit den Figuren im Wege stehe. Aber auch wenn gewiss eine Distanz geblieben ist – ich habe z. B. nie den Eindruck gehabt, die Geschichte aus einer der Figuren heraus zu erleben – und das Buch einen eher stoischen Stil hat, fand ich es doch keineswegs emotionslos.

Wie war euer Ersteindruck, ob nun beim ersten oder erneuten Lesen?

Peter: Als ich das Buch letztes Jahr auf deine Anregung hin zum ersten Mal gelesen habe, hat mich der etwas spröde Stil anfangs tatsächlich leicht irritiert. Aber schon bald eröffnete sich mir nicht nur die ganz eigene Schönheit von Rochons knapper und präziser Sprache, sondern ich hatte darüber hinaus das Gefühl, dass dieser Stil sehr gut zum Charakter der Erzählung passt. Ich halte ja eh nicht viel von der Fetischisierung des „Show don’t tell“, und „Der Träumer in der Zitadelle“ ist finde ich ein sehr schönes Beispiel dafür, warum man diese „Regel“ nicht verabsolutieren sollte. In der Tat besteht stets eine gewisse Distanz zwischen dem Leser und den Ereignissen und Figuren. Aber für mich war gerade das Bestandteil der großen Faszination, die das Buch schließlich auf mich ausgeübt hat.

Im Grunde besitzt der Roman ja eine Art chronikhaften Charakter, ist wie du sagst ein „Bericht“. Er erzählt von Ereignissen, die sich vor langer Zeit abgespielt haben. Und er tut dies aus der Sicht der Nachgeborenen. Natürlich sind wir dabei nicht ganz so nah an den Figuren dran, wie man das bei heutiger Fantasy vielleicht gewohnt ist. Doch zugleich eröffnet sich uns damit die Möglichkeit, eine eigene, unabhängige Perspektive auf die Ereignisse einzunehmen. Uns wird durch die Erzählung keine Sichtweise aufgedrängt. Besonders deutlich wird dies für mich im Inalga-Kapitel, obwohl wir ihr von allen Figuren sicher am nächsten kommen. Gleich zu Beginn heißt es von ihr: „Inalga de Bérilis ist eine mysteriöse Persönlichkeit.“ Von späteren Generationen wurde sie offenbar sehr unterschiedlich beurteilt. Um zu verstehen, warum dies so ist, müsse man „das Leben dieser Frau studieren„. Und eben das wird in diesem Kapitel dann auch gemacht. Wir erhalten eine präzise Schilderung ihres Werdegangs, der Entwicklung ihrer Beziehung zu Skern Strénid und dem Träumer, sowie ihrer damit verbundenen Gefühle und Gedanken. Aber selbst wenn wir dabei ihre inneren Monologe zu lesen bekommen, hatte ich nicht das Gefühl, „in ihren Kopf zu schlüpfen“. Für mich waren das eher „historische Dokumente“, auf deren Grundlage ich mir ein eigenes Bild von Inalga machen konnte. Natürlich kann ich trotzdem Empathie für sie empfinden. „Emotionslos“ ist das Ganze nicht, da stimme ich dir zu. Aber es bleibt immer ein gewisser Abstand erhalten.

Sören: Ich habe den Roman, natürlich ebenfalls auf Alessandras Empfehlung, damals auf Französisch gelesen. Schon sieben Jahre her … heftig.

Ausführlicher kann man meine Gedanken dazu hier nachlesen. Ich fand den Text jetzt sprachlich nicht so ungewöhnlich, auch wenn er vielleicht in der Fantasy relativ einzigartig dasteht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das allein an der Form liegt …

Ich sehe das wie Peter: “Show, don’t tell” wird überbewertet. Das ist sicherlich ein hilfreicher Ratschlag, mit dem man relativ rasch schwächere Texte aufpolieren kann. Aber allein empirisch: Selbst viele der am höchsten gehandelten modernen Romane sind streng genommen reines “tell”. „Hundert Jahre Einsamkeit“ beispielsweise. „The Enchantress of Florence“. Vieles von Ben Okri. Alles von Kurzeck. Ich denke, der Widerspruch löst sich, wenn man bedenkt, dass Sprache auch durch Rhythmus, Melodie, Bilder “zeigen” kann. Und das hat mich von Anfang an bei Rochon begeistert. Sie schreibt (im Französischen) in solchen schwebenden kurzen Absätzen, relativ einfache Sprache, eigentlich sehr klar, also keine schwierigen Worte (Französisch-LehrerInnen, hergehört!), aber die Art, wie sie sich auf ihre Welt bezieht, sorgt dafür, dass man tatsächlich wie durch so eine Art Nebel auf das Ganze schaut. Das passt einerseits zu der Distanz, die Peter angesprochen hat, andererseits natürlich auch zu dem berauschten Zustand des Träumers.

Zur Vorbereitung für des Gesprächs habe mir doch noch die deutsche Ausgabe besorgt, und da war ich dann tatsächlich etwas befremdet, weil nicht nur der Stil deutlich schwerfälliger ist, sondern auch vieles fehlt und Passagen drin stehen, die wiederum auf Französisch fehlen. Das war ein komisches Gefühl, weil ich dann auch angefangen habe an meiner vorherigen Lektüre zu zweifeln, ob ich das Buch nicht vielleicht ganz falsch in Erinnerung habe. Vielleicht kommen wir später ja noch zu den Gründen, zu denen wir im Vorfeld schon ein bisschen gechattet haben, ansonsten bastele ich dazu an einem Artikel.

Zum Thema “Empathie mit den Figuren”… Ja die sind uns tatsächlich in allem sehr entrückt, man “fiebert” nicht mit … Gewisse Grundkonflikte kennen wir vielleicht auch, aber Bewusstsein, Perspektive auf und eingebunden sein in die „Welt“ – das ist durchaus eine ganz andere Weise, die eigene Rolle in der Gesellschaft wahrzunehmen. Das war für mich eine der besonderen Stärken des Textes. Weil ja doch viele moderne phantastische Literatur den modernen Individualismus einfach in eine andere Welt spiegelt, LeserInnen-Alter-Egos zur Identifikation anbietet. Die Welt von “Der Träumer in der Zitadelle” hat wenig spektakuläre Gimmicks und fühlt sich doch ernsthaft fremd an.

Alessandra: Der Vergleich zum Original fehlt mir zwar, und ich bezweifle nicht, dass sich da viel verändert hat – wir hatten es im Vorfeld ja auch schon davon, dass sich wohl die Übersetzung und die französische Variante auf verschiedene Versionen des mehrfach überarbeiteten Werkes beziehen (man beachte dazu auch diesen Beitrag der Bibliotheka Phantastika). Aber was du, Sören, als „schwebende kurze Absätze“ bezeichnest, sehe ich ein Stück weit auch in der Übersetzung, die übrigens von Otto Martin stammt. Generell ist der Text paradoxerweise zugleich schnörkellos als auch in seinen bildhaften Beschreibungen und seiner grundsätzlichen Wortwahl poetisch – das muss man als Kombi erst einmal schaffen.

Zur „Show don’t tell“-Sache möchte ich noch kurz ein Beispiel nennen: In den Dialogszenen wird komplett auf die Beschreibung des Figuren-Innenlebens verzichtet. Klar, da schreit oder lächelt mal jemand. Aber niemand verlagert das Gewicht von der einen auf die andere Seite, niemand runzelt die Stirn, oder was Figuren sonst gerne so in Fantasyromanen treiben. Womit wir wieder beim Chronik-/Bericht-Charakter wären. Der fordert die Lesenden ja auch dazu heraus, sich zwischen den Zeilen selbst ein Bild zu machen – z. B. von Inalga, die, wie Peter schon erwähnt hat, von der späteren Geschichtsschreibung als Person mit zwei Gesichtern dargestellt wurde.

Das Moment der Fremdheit kommt aber auch durch andere Aspekte zustande. Womit wir eigentlich schon bei unserem zweiten vage anvisierten Themenblock angelangt sind: dem Weltenbau und der Gesellschaft der in Vrénalik lebenden Asven. Rochon nutzt keine typisch exotisierenden Elemente, um Vrénalik als fremd zu charakterisieren (im Gegensatz zu anderen Fantasy-Schriftstellenden ihrer Zeit). Doch zugleich lassen sich meines Erachtens keine eindeutigen Parallelen zwischen der Gesellschaft von Vrénalik und einer „realen“ ziehen, nicht mal in romantisierter Weise (ich denke da im Kontrast z. B. an das Königreich von An aus unserem „Erdzauber“-Reread von 2021, das deutliche Anleihen an pseudo-keltische Gesellschaften aufwies). Vrénalik ist ein Handelsimperium mit florierender Kupfer-Industrie, und anfangs erleben wir es aus der wenig schmeichelhaften Beschreibung des Farn-Kundigen Ftar (Farn = die Droge, die zum Träumen genutzt wird), der quasi als Expat nach Vrénalik gekommen ist und alles als kalt und trutzig empfindet. Doch die (gleichwohl hierarchische) Gesellschaft scheint zu funktionieren, mit einigen liberalen, sogar sozialutopischen Elementen. Andererseits gibt es die Paradrouim, mehr oder weniger magiebegabte Menschen wie Shaskath, die ein ziemlich rechtefreies Leben führen – weniger ihrer Fähigkeiten wegen, sondern mehr, weil sie eine eigene Kultur und Ideologie pflegen. Ich habe überlegt, ob das eine Analogie zum Umgang mit indigenen Völkern Québecs sein sollte, aber vielleicht ist das zu viel der Interpretation. Einige Parallelen gibt es aber zweifellos, etwa wenn sich der Paradrouim Joril beklagt, dass ihre Kinder gezwungen werden, die Schulen der Asven zu besuchen.

Sören: Stimmt, Vrénalik hat keine „realen“ Vorbilder, zumindest nicht so eng wie man das von traditioneller Fantasy sonst gewohnt ist, und Rochon beschreibt ja auch nicht sehr detailliert. Interessanter Weise habe ich dennoch deutlich Bilder vor Augen. Das „Worldbuilding“ wird grade durch die Uneindeutigkeiten und die Reduktion so stark, vielleicht auch durch die klare Raumordnung, mit der Zitadelle über allem.

Sehr gelungen finde ich auch, dass gesellschaftliche Unterschiede, die in anderen Romanen aus der gleichen Erscheinungszeit meist eher als Unterschiede biologischer Entitäten (Zwerge, Elfen usw. z. B.) oder von kulturell stark unterschiedlichen Ethnien hier sehr viel stärker als Differenzen der „Klasse“ präsentiert werden, die sich so verfestigen können, dass sie als „ethnisch“ wahrgenommen werden. Ich würde sogar durchaus einen Restzweifel lassen, was die besondere Magiebegabung der Paradrouim angeht. Ob Inalga mit dem gleichen Training nicht vielleicht ähnlich mächtig geworden wäre wie Shaskath …?

Gibt es Hinweise darauf, dass die Paradrouim Bewohner Vrénaliks waren, ehe die jetzige Mehrheitsgesellschaft kam? Falls ja habe ich das überlesen. Falls nein heißt das natürlich nicht, dass die Analogie nicht funktioniert, Rochon hält die Informationen über die Gesellschaft ja sehr knapp.

Peter: Auch ich kann mich an keine derartigen Hinweise erinnern, finde die Überlegung aber dennoch interessant. In meinen Augen hatten die Paradrouim allerdings eher etwas von den kynischen Philosophen der Antike. Vor allem in ihrem Beharren auf persönlicher Unabhängigkeit und in ihrer reservierten (manchmal offen feindseligen) Haltung gegenüber der staatlichen Ordnung. Inwieweit sie tatsächlich (alle) über magische Talente verfügen, halte auch ich für fragwürdig. Auf Shaskaths Freund Joril etwa trifft das ja offenbar nicht zu. Was die Paradrouim von der übrigen Bevölkerung Vrénaliks unterscheidet, ist wohl in erster Linie ihr Lebenswandel und ihre Weltsicht. Sie gehen keiner geregelten Arbeit nach (manche leben angeblich sogar von Bettelei) und bilden eine Art „Parallelgesellschaft“ mit eigenen Herbergen/Gemeinschaftshäusern und ähnlichem. Dazu gehört auch, dass sie ihre Kinder eben nicht in die staatlichen Schulen schicken. Sie sehen sich selbst als unabhängige „Zeugen“, die die gesellschaftliche Entwicklung beobachten und kritisch kommentieren. Aus diesem Grund sind sie Skern Strénid ein Dorn im Auge. So wie er es sieht, leisten sie keinen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft und verwirren das Volk bloß mit ihren „belanglosen Geschichten“ und „Fragen ohne Antwort„. Auch wenn sie nichts von einem aktiven Eingreifen in die Politik des Landes halten, sind sie doch Nonkonformisten, und das alleine reicht schon, um sie dem Herrscher wenn schon nicht als Bedrohung, so doch als lästige Störenfriede erscheinen zu lassen.

Dass Rochons Schilderung der sozialen Ordnung von Vrénalik in vielem vage bleibt, ist sicher richtig. Doch auffällig ist, dass es sich bei dem Inselstaat im Unterschied zu den geläufigen Fantasyreichen der Zeit nicht um eine (romantisierte) Feudalgesellschaft handelt. Möglich, dass es einmal eine Blutaristokratie gab, aber Skern selbst ist ein Aufsteiger aus ärmlichen Verhältnissen und sein Regime macht (offiziell) keine Unterschiede zwischen Gemeinen und Edelleuten. Vor allem aber weicht das industrielle Entwicklungsniveau des Landes zum Teil sehr merklich von der Fanatysnorm ab. Insbesondere die Insel Drahal mit ihren Kupferbergwerken, Fabriken und Arbeiterbaracken, ihren Kaminschlöten und ihrem Smog lässt eher an das England der Industriellen Revolution denken. Allerdings scheint dabei der Staat federführend zu sein. Die Minen sind offenbar Staatsunternehmen und an einer Stelle wird erwähnt, dass Skern immer mehr Land in staatlichen Besitz überführt. Die Kreise um den Herrscher rechtfertigen das oft brutale Vorgehen der Regierung damit, dass es ihnen um die Entwicklung des Landes und das Wohl seiner Bürger*innen gehe. Und tatsächlich scheint man ja eine Art „Sozialsystem“ geschaffen zu haben. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen sich freilich alle dem im Staat verkörperten „Gemeinwohl“ unterordnen. Ebenso sind alle kulturellen Traditionen auszumerzen, die dieser Entwicklung im Wege stehen.

Ich frage mich, auf welche realweltlichen Vorbilder Rochon mit dem Gesellschaftssystem von Vrénalik wohl anspielen wollte? Die zentrale Rolle eines autoritären Staates, der das Leben seiner Bürger von der Wiege bis zur Bahre reglementiert, lässt einen natürlich an den Stalinismus denken. Aber vielleicht dachte sie auch an die politischen und sozialen Entwicklungen, die sich im Québec der 60er und 70er Jahre im Rahmen der sog. „Stillen Revolution“ („Révolution tranquille„) vollzogen hatten? Leider habe ich keine Ahnung, welche politischen Überzeugungen Esther Rochon damals hegte. Weiß da von euch jemand genaueres? Mit seiner forcierten Industrialisierung und seiner Verheißung der „Gründung eines Landes neuer Art“ hat mich das ausdrücklich als „jung“ bezeichnete Vrénalik aber vor allem an gewisse postkoloniale Regime der Zeit erinnert.

Bei all dem stellt sich mir dann die Frage, ob man den Roman als Allegorie oder Parabel lesen soll. Und wenn ja, worauf? Ganz allgemein auf „die Übel der Moderne“?

Alessandra: Ich wollte nicht implizieren, dass die Paradrouim die Ureinwohner des Archipels oder überhaupt eine eigene Ethnie waren – dafür finde ich ebenfalls keine Hinweise im Text. Mir ging es in Sachen Analogie mehr um den sozialen Umgang mit dieser kulturellen Gruppierung. Rein äußerlich bestehen abgesehen von den schwarzen Mänteln, die die Paradrouim als Erkennungszeichen tragen, zumindest keine Unterschiede zu den Asven. Gleichwohl bin ich mir unsicher, ob „Asven“ und „Bevölkerung von Vrénalik“ deckungsgleiche Bezeichnungen sind. Im Eingangstext wird das impliziert, aber als z. B. das Ehegesetz erklärt wird, heißt es, dass typischerweise in Vrénalik monogame Beziehungen bestehen, „indessen“ die Asven mehrere Ehepartner haben können. (Das muss sich natürlich nicht widersprechen, später wird ja auch erwähnt, dass die meisten Asven aus praktischen Gründen nur ein/e Ehepartner/in wählen. Aber durch das „indessen“ klang es für mich, als sei die Polygamie eine Eigenart speziell der Asven und nicht der ~restlichen Bevölkerung Vrénaliks.)

Was die Frage angeht, ob man den Roman als Allegorie oder Parabel lesen sollte: Auf jeden Fall habe ich das Buch nicht als wertend wahrgenommen, insofern nicht als Parabel beispielsweise auf die „Übel der Moderne“. Rein vom Text her lese ich „Der Träumer in der Zitadelle“ als Überlegung rund um den Themenkomplex „Macht und Verantwortung“, allerdings zunächst mehr aufs Individuum als den Staat bezogen. Andererseits: Ich habe auf der Suche nach tiefergehenden Informationen zu Esther Rochon ein paar erhellende Essays von Amy J. Ransom gefunden, die sich intensiv sowohl mit dem „Cycle de Vrénalik“ als auch mit Rochons späteren „Les Chronicles Infernales“ beschäftigt hat. Darin wird z. B. die von Peter angesprochene Lesart der Imperien als postkoloniale Regime bestätigt. Vor allem aber geht es um die Entwicklung von einer Dystopie hin zur „Utopie in the making“, offenbar ein typisches Element der frankokanadischen Fantasy der 1970er und 1980er Jahre. (Gerade in dem Zusammenhang finde ich auch Peters Hinweis auf die „Stille Revolution“ interessant, die mir bisher nicht viel gesagt hat. Und generell ist das ein sehr spannendes Thema, auch in Bezug auf aktuelle Utopie-Bewegungen, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr …)

Mit diesem Hintergrundwissen liest sich „Der Träumer in der Zitadelle“ noch mal etwas anders, finde ich. Vielleicht sind die modernen, teils progressiven Elemente (in Bezug auf das Sozialsystem, die liberalen Eheverhältnisse und auch die Außenpolitik) schon als vorsichtige Schritte in Richtung Utopie gedacht, gleichwohl vor dem Hintergrund der autokratischen Macht, die Vrénalik vorsteht. Skern ist ja kein schlechter Herrscher, aber auch kein ethisch guter Mensch, um es höflich auszudrücken.

Sören: Ich habe auch nicht den Eindruck, dass man den Text als Analogie auf etwas lesen muss. Zu Rochons politischen Einstellungen habe ich nichts gefunden, werde aber auf jeden Fall möglichst bald den Artikel lesen, danke. Aber „Träumer“ ist meines Erachtens politisch ambivalent genug, dass selbst das umfassendste Wissen um Rochons persönliche Politik wenig helfen würde. Es sei denn vielleicht, sie wäre Hegelianerin. Besonders für die „Übel der Moderne“ sehe ich aber keinen Hinweis. Den Nachbarländern Hanrel und Irquiz scheint es ja recht gut zu gehen, diesen Reichen steht auch kein entsprechender Kollaps bevor. Und in späteren Bänden, um ein wenig vorzugreifen, ist es gerade das radikale sich Abschotten von allem Modernen, das für Vrénalik zum langfristigen Problem wird.

Das finde ich den, wenn man es so nennen will, „politisch“, überhaupt interessanten Aspekt an „Der Träumer in der Zitadelle“ und dem Vrénalik-Zyklus. Dass er nicht einfach daherkommt und sagt: „Das ist gut / das ist schlecht“ (mit Ausnahme von sehr eindeutigen Fällen wie der Diskriminierung der Paradrouim). Stattdessen werden verschiedene Haltungen zum Gesellschaftlichen aufgeführt und innerhalb des fiktiven gesellschaftlichen Rahmens lassen sich für fast alle durchaus Teil-Argumente finden, ohne dass man eine ernsthaft durchweg verteidigen könnte. Die französische Ausgabe endet ja anders als die deutsche, mit einer Art Stillleben des verschlossenen Tempels und ich zitiere hier mal aus meiner Besprechung:

Auch der verschlossene Tempel aus den Anfangskapiteln, den man zwischenzeitlich fast zu vergessen geneigt ist, wird gerade rechtzeitig zuerst als Traumbild wieder in die Handlung eingewebt. Und die dunkle Prophezeiung erfüllt sich. Doch verflochten in die komplexe Verhandlung von Fragen nach persönlicher Freiheit und politischen „Sachzwänge“ sowie der Beherrschung der Natur durch den Menschen, kommt sie alles andere als schicksalhaft über Vrénalik. Und wird von Rochon faszinierend antiklimatisch gesetzt: Den Schluss der Erzählung markiert stattdessen ein ausführliches poetisches Stillleben des Tempels Haztléns, der detailliert ausgemalt und mit verschiedenen Legenden zur Herkunft der Statue verknüpft wird. Man könnte diesen komplett von handelnden Personen bereinigten Schluss als starke Mahnung lesen: Seht her, der Gott siegt, die Natur holt sich alles zurück, die menschliche Hybris führt in den Untergang. Doch wer schuf dann die Statue? Und zeigt die womöglich gar nicht Haztlén, sondern einem gequälten Dichter, der die Epen eines von den Asven bekämpften Volkes schrieb? Rochon stellt auch hier mehr Fragen, als sie beantwortet.

In den späteren Bänden scheint es mir dann besonders das Verhältnis zu Tradition und Fortschritt zu sein, das thematisch zentral wird – wie bewahrt man sie (und wie viel), ohne daran zu ersticken, wie wirft man sie ab, ohne den Halt zu verlieren, welche Macht entfaltetet das Bild, das sich eine Gesellschaft von sich selbst entwirft? Wobei es dabei, wie Alessandra ja schon erklärt hat, immer noch im Zentrum um Individuen geht und wie sie diese Fragen beantworten.

Peter: Im Großen und Ganzen stimme ich euch da zu. Wie ich ja schon zu Anfang erklärt hatte, besteht ein Gutteil der Faszination von „Der Träumer in der Zitadelle“ für mich darin, dass die Erzählung uns kein Urteil über die geschilderten Ereignisse aufdrängt, sondern uns erlaubt, unsere eigenen Schlüsse zu ziehen

Auf die Idee mit den „Übeln der Moderne“ hat mich in erster Linie das Motiv von Haztléns Tempel gebracht. Und an diesem Punkt könnte man meiner Meinung nach schon versucht sein, ein allegorisches Element in der Erzählung zu erkennen. Gut möglich natürlich, dass das durch die späteren Teile des Zyklus widerlegt wird. Da bist du uns halt voraus, Sören. 😉 Aber wenn man ausschließlich den ersten Band (in seiner deutschen Übersetzung) betrachtet, scheint es mir doch naheliegend, in dem Gott, der ausdrücklich mit dem Meer identifiziert wird, eine Verkörperung der Naturgewalten zu sehen. Die Tatsache, dass sein Tempel seit Jahrhunderten in Vergessenheit geraten ist, ließe sich dann als Symbol für eine „Abwendung von der Natur“ lesen. In der letzten gemeinsamen „Traumreise“ von Inalga und Shaskath wird schließlich eine sehr deutliche Parallele zwischen Haztlén und dem Träumer gezogen. Beide erscheinen als „eingemauert“. Könnte man darin nicht ein Bild für die zwei hauptsächlichen „Vergehen“ Vrénaliks sehen? Die Unterdrückung des Individuums und den Versuch, die Natur zu beherrschen? Zumal beides in der Figur Shaskaths zusammenfällt: Der wird seiner persönlichen Freiheit beraubt, um in ein Werkzeug zur Beherrschung des Wetters verwandelt zu werden. Inalga spricht das in ihrem Fluch sogar ganz offen aus: „Ihr seid zu sehr mit den Menschen und den Dingen nach eurem Belieben umgesprungen.“ Die große Flutkatastrophe, die Vrénalik nach der Ermordung des Träumers heimsucht, könnte man dementsprechend als „Rache der Natur“ auslegen. Und vielleicht nicht ganz zufällig fällt ihr zuallererst Drahal zum Opfer. Die „Industrieinsel“ wird vollständig zerstört. Übrig bleiben nur ein paar Klippen und einige Ruinen, die bei Ebbe aus dem Wasser ragen.

Für mich entzieht sich der Roman allerdings einer so eindeutigen Interpretation. Da bin ich ganz bei euch. Und das von Sören erwähnte „Stillleben“, mit dem die französische Fassung schließt (und das ich zu gerne einmal lesen würde), scheint ja die in der Erzählung ohnehin bereits angelegte Ambivalenz noch einmal zu unterstreichen. Trotzdem denke ich, dass dieses Element vorhanden ist.

Aber vielleicht sollten wir uns wirklich lieber den individuellen Figuren zuwenden. Auch wenn mich die Sache mit der „Utopie in the making“ schon interessiert …

Alessandra: Dieses Moment der Naturrache ist auf jeden Fall drin, da stimme ich dir zu. Ich bin mir nur unsicher, wie bzw. ob das eine bestimmte Position vorgeben soll, aber da sind wir ja beieinander. Übrigens empfand ich das Element mit dem Tempel und dem eingemauerten Gott beim ersten Lesen als schwierig, geradezu unpassend innerhalb des ansonsten doch sehr „irdischen“ Plots. Beim Reread nun mochte ich aber, dass dadurch eine deterministische Lesart möglich wird. Die auch ein interessantes Licht auf die Interpretation der Figuren werfen kann.

Sören: Dieses sehr breite Verständnis der Analogie kann man denke ich unterschreiben. Ich hatte unter Analogie eine engere Bindung an bestimmte Ereignisse unserer Welt verstanden. Diese generelle Mahnung wird dann ab Teil 2 in die andere Richtung erweitert, wo es zu viel Respekt vor Hatzlén ist, der Vrénalik isoliert und weit hinter den Rest der Welt zurückwirft. Gleichzeitig ist der Rest der Welt aber auch nicht „gut“, sondern hat all unsere realen Probleme. Teil 3 beschäftigt sich dann unter anderem mit einer Flucht aus der Moderne nach Vrènalik.

Peter: Der weiter oben von Alessandra verlinkte Artikel vergleicht Skern Strénid ja mit Québecs Premierminister Robert Bourassa. Aber auch ich denke, dass es wenig Sinn macht, nach solchen konkreten realweltlichen Anknüpfungspunkten zu suchen.

[Fortsetzung folgt]

6 Gedanken zu „Klassiker-Reread: Esther Rochons „Der Träumer in der Zitadelle“ (1/3)“