Klassiker-Reread: Patricia A. McKillips „Erdzauber“ (2/6)

Teil 2: Motive der inselkeltischen Mythologie in der Trilogie

Nachdem Peter von Skalpell und Katzenklaue und ich im letzten Jahr schon mit Joy Chants „Wenn Voiha erwacht“ einen Fantasy-Klassiker „wiederentdeckt“ hatten, kamen wir irgendwie auf den Geschmack. Also haben wir in den letzten Wochen noch einmal die Erdzauber-Trilogie von Patricia A. McKillip gelesen und beschlossen, eine kleine Mini-Beitragsserie dazu auf unseren Blogs zu veröffentlichen. Den Anfang hat vor wenigen Tagen Peter mit einem Beitrag gemacht, in dem er auf den zeitlichen und genrehistorischen Kontext eingeht, in dem die Trilogie 1976-1979 entstand. Dabei erwähnt er auch, dass McKillip nicht nur von Tolkien und Der Herr der Ringe, sondern ebenso von einem dadurch ausgelösten Interesse an Mythen beeinflusst wurde. Und liest man Besprechungen zu Erdzauber, ist dort oft die Rede davon, dass die Trilogie Themen der inselkeltischen Mythen aufgreife. Aber inwiefern und welche genau? Eben darum geht es nun im zweiten Teil unserer Reihe – aber Vorsicht, der Beitrag beinhaltet den einen oder anderen Spoiler.[1]

Celtic Fantasy von T. H. White bis Malinda Lo

Dass sich die Fantasyliteratur vielfach an Themen, Figuren und Motiven der keltischen Mythologie bedient, ist keine große Neuigkeit. Aus den entsprechenden Sagen und Mythen speisen sich schließlich u. a. zahlreiche Feenmärchen und die Artus-Epik, zwei zentrale Vorläufer der heutigen westlichen Fantasy.

In vielen Titeln ist dieses Erbe eher verklausuliert zu finden, andere dagegen greifen es gezielt auf – im 21. Jahrhundert sind da etwa so unterschiedliche Romane wie Ruth Nestvolds „Flamme und Harfe“, Bernhard Hennens „Nebenan“ oder Malinda Los Jugend-Romantasy „Ash“ zu nennen. Erste Fantasy-Nacherzählungen gab es aber bereits in den 1930er und 1940er Jahren u. a. bei T. H. White – einem literarischen Vorbild McKillips – oder Evangeline Walton. Einen kleinen Hype erlebte die Celtic Fantasy dann in den 1960er bis 1980er Jahren, u. a. beeinflusst durch die von Der Herr der Ringe eingeläutete Mythenbegeisterung. Schriftstellende dieser Ära der Celtic Fantasy waren etwa Susan Cooper (The Dark is Rising), Alan Garner (Alderley-Reihe), Patricia Kennealy-Morrisson (The Keltiad), Kenneth C. Flint (Riders of the Sidhe), Lloyd Alexander (Die Chroniken von Prydein) oder auch Marion Zimmer Bradley (Die Nebel von Avalon).[2]

Auch die Erdzauber-Trilogie ist in der Tradition solcher Titel entstanden, wenngleich es auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Im Reich des Erhabenen, dem Handlungsort der Trilogie, gibt es keine Sídhe, keinen König Artus und keine Fianna. Und obwohl ich die Celtic Fantasy als Teenager geliebt und mythologische Lexika verschlungen habe, sind mir viele Parallelen dadurch anfangs gar nicht so aufgefallen.

Schaut man etwas genauer hin, merkt man allerdings, dass auch wenn sich die Begrifflichkeiten unterscheiden, die inselkeltischen Sagen doch an allen Ecken und Enden Pate gestanden haben. Es fängt schon bei den Namen an: Ein König namens Danan? Ein Zauberer namens Ghisteslwchlohm,[3] ein Morgol mit Namen Dhairrhuwyth? Klingt schon arg nach dem Mabinogion und mancher keltischen Gottheit.

Rivalitäten und Kopfkult im Fantasy-Erinn

Besonders auffällig sind die Parallelen zwischen dem Königreich An, das in Band 2 und 3 einer der zentralen Handlungsorte ist, und dem Erinn (=Irland) der keltischen Sagen: Beide eint eine blutige Vergangenheit mit Kämpfen zwischen den verschiedenen Königreichen, bis diese unter einem (Hoch-)König vereinigt wurden – ohne dass das die Rivalitäten ganz hätte verstummen lassen.

Zudem hat An gegenüber den anderen Ländern aus Erdzauber einige Besonderheiten zu bieten: Beispielsweise haben die Toten hier die Angewohnheit, munter weiter über die Felder zu streifen. Was den übrigen Bewohnern im Reich des Erhabenen etwas suspekt ist, ist für die Bürger von Erinn im Grunde nichts Besonderes. Die Welten der Lebenden und der Toten fließen hier andauernd ineinander, wenngleich eine direkte Kommunikation nur an Samhain, mehr oder weniger dem heutigen Halloween, möglich ist.

Den wohl einprägsamsten Moment des Zusammentreffens zwischen Lebenden und Toten erleben wir in „Die Erbin von Wasser und Feuer“, Band 2 der Erdzauber-Trilogie, wenn sich ein untoter König notgedrungen in die Dienste Rendels – der Protagonistin dieses Bandes – stellt, um im Gegenzug seinen Schädel von ihr zurückzubekommen. Das entsprechende Kapitel wirkt, wenngleich im Gesamtkontext der Welt glaubwürdig, zugleich aus offensichtlichen Gründen ziemlich absurd. McKillip war sich dieser Wirkung vermutlich bewusst und hat die Szene mit viel Humor dargestellt, wodurch sie trotz der eigentlich ernsten Lage zu den mit Abstand lustigsten der Trilogie gehört.

Selbst in der Fantasy, in der man ja so manches gewöhnt ist, braucht es also einiges an Ironie, damit wir als Lesende mit so einer Szene klarkommen, in der ein Untoter um seinen Kopf feilscht. In der Logik der inselkeltischen Mythologie hingegen haben solche Umstände nichts Absurdes an sich. Der Kopf gilt hier als Sitz der Lebenskraft und besitzt daher auch losgelöst vom restlichen Körper weiter Macht. Denken wir etwa an Súaldam mac Roich, den Ziehvater des irischen Helden Cúchulainn, dessen Kopf sich auch nach Abtrennung nicht davon abhalten ließ, die Krieger Ulsters vor der drohenden Invasion durch Königin Maeve zu warnen. Oder an Brân, den walisischen Riesen, dessen abgetrennter Kopf, wenngleich begraben, die seinen auch dann noch schützte, als der restliche Körper durch einen vergifteten Speer seine Funktionsfähigkeit bereits verloren hatte. Unter solchen Betrachtungen ist es doch kein Wunder, wenn ein untoter König um seinen Schädel feilscht.[4]

Die Erdherren als Mix aus Anderweltvölkern

An hat aber nicht nur untote Reiter auf den Feldern zu bieten. Sein Königshaus ist auch das einzige im Reich, das einen Gestaltwandler zu seinen Ahnen zählt und in dessen Erblinie sich immer mal wieder Menschen mit entsprechenden Fähigkeiten finden. Die Gestaltwandler geben sich zu Ende der Trilogie als Erdherren zu erkennen, und die weisen wiederum einige Parallelen zu den Túatha Dé Danann (auch bekannt als Sídhe) sowie zu den Fomorií auf, zwei Anderweltvölkern der irisch-keltischen Mythologie. Beide haben Erinn beherrscht, ehe die Sterblichen kamen; die Erdherren wiederum haben im Reich des Erhabenen gelebt, ehe die Menschen hier siedelten.[5]

Mit den Túatha Dé Danann teilen sich die Erdherren zudem die Fähigkeit, die Gestalt von Tieren oder auch von (anderen) Personen anzunehmen. Die inselkeltischen Sagen, in denen solche Fähigkeiten für Trubel sorgen, sind zahlreich: Beispielsweise fragt man sich, warum überhaupt noch irische Helden auf die Idee kommen, weiße Vögel zu jagen,[6] da die sich in der Folge ständig als Anderwelt-Gestaltwandler entpuppen. Conaire Mór hätte auf die Art fast sein paar Verwandte getötet – womit wir übrigens auch hier die halboffizielle Verwandtschaft zwischen Königshaus und Anderwelt-Bewohnern haben – und Cúchulainn hätte beinahe seine zukünftige Geliebte und deren Schwester auf dem Gewissen gehabt. Ein unglückliches Ende nahm es außerdem für Sabd, deren Túatha Dé Danann-Stalker die Gestalt ihres Ehemanns Fionn mac Cumhaill annahm und sie so weglocken konnte. Und dann sind da beispielsweise noch Lleu und Gwydion, die ständig die Gestalt verschiedener Personen annehmen, um Lleus Mutter Arianrod zu täuschen … Die meisten Túatha Dé Danann chillen allerdings die meiste Zeit über in den Hügeln, in die sie sich nach der Ankunft der Milesier zurückgezogen hatten. Auch hier zeigt sich eine Parallele zu den Erdherren, die in die Berge verbannt wurden. Andererseits haben die Erdherren auch eine starke Verbindung zum Meer, womit sie wiederum mehr den Fomorií ähneln.

Rinderliebe und Schönheitsköniginnen

Bevor wir uns den anderen Ländern im Reich zuwenden, sei außerdem noch erwähnt, dass An mit der irischen Mythologie einige besondere Vorlieben teilt: Hier wie da spielen Schweinehirt*innen eine recht prominente Rolle, außerdem wird immer wieder die besondere Beziehung der Bewohner Ans und Erinns zu ihren Rindern erwähnt: Während in Erdzauber fast das Herz eines Fürsten darüber bricht, dass sein geliebter Stier von Untoten zu Tode gehetzt wurde, beginnen die Adligen von Erinn um ihrer Rinder willen sogar schon mal ganze Kriege – der Táin Bó Cuailgne, der Rinderraub von Cuailgne, gehört zu den großen Heldenerzählungen der irischen Mythologie. Viele tapfere Krieger haben hier ihr Leben gelassen … und das wegen eines entführten Stiers.

Na ja, und dann ist da noch diese Vorliebe dafür, die jeweils schönste Frau der Welt oder wenigstens des Landes zu küren. In Erdzauber meinen wir (also ich) hier eine gewisse Ironie herauszulesen, wenn Rendel wiederholt als zweitschönsten Frau bezeichnet wird, während der Titel der Schönsten ihrer Freundin Mara gebührt. Besagte Mara – von der wir gelegentlich lesen, die aber nie selbst vorkommt – steht damit in schöner Tradition zu Figuren wie Gwenhwyfar, Deirdrê, Creirwy oder Creiddylad, die diesen Titel alle einmal innehatten. Rendel muss hier zwar hinten anstehen, teilt aber dafür das Schicksal von keltischen Prinzessinnen wie Finnabair oder Gráinne, die ebenfalls für mal mehr, mal weniger sinnvolle Gegenleistungen irgendwelchen Fremden als Preis zugesprochen wurden. Im Gegensatz zu den meisten dieser Prinzessinnen hat Rendel aber immerhin das Glück, sich tatsächlich in ihren so zugesprochenen Ehemann zu verlieben.[7]

Amazonen und Gestaltwandler

Und die übrigen Länder im Reich des Erhabenen? Hier sind die Parallelen nicht ganz so eindeutig. Obwohl Ymris mit seinen Rittern durchaus ein wenig an das Britannien König Artus‘ erinnert … Und die amazonenhaften Wächterinnen des Landes Herun zeigen starke Anleihen an die Kriegerprinzessinnen von Alba (=Schottland). Die Herrscherin El kann als Entsprechung zu Scáthach gelesen werden, der in mancher Geschichte sogar nachgesagt wird, sie könne – ebenso wie El – alles wahrnehmen, was in ihrem von Bergen eingefassten Reich vor sich gehe. Els Tochter Lyra entspricht in dieser Interpretation Scáthachs Tochter Aoife, einer Lehrmeisterin verschiedener irischer Helden. [8]

Weiter oben hatten wir bereits erwähnt, dass mancher in der Königslinie von An über gestaltwandlerische Fähigkeiten verfügt. Aus unbekannten Gründen gilt das ebenso für die Herrscher der Länger Isig und Osterland. Damit sind auch sie in guter Gesellschaft zu zahlreichen freiwilligen und unfreiwilligen Gestaltwandelnden der keltischen Mythologie. Beispielsweise hatten wir auch schon von der unglückseligen Sabd gesprochen; die musste nach ihrer Entführung ein Dasein als Hirschkuh fristen, gebar aber einen menschlichen Jungen, Oisín. Dessen Kindheit erinnert damit wiederum an die Hugins, eines Jungen aus Erdzauber, der unter rehähnlichen Tieren aufgewachsen war, nachdem sein Vater zu einem Dasein als ebensolches verflucht wurde. Weitere prominente Gestaltwandler der keltischen Mythologie sind etwa die magischen Stiere Finnbennach und Donn Cuailgne, die eigentlich mal Schweinehirten waren, oder Gwion Bach, der in verschiedenen Gestalten vor der Rache der Zauberin Ceridwen flieht.

Musiker als Vermittler zwischen Welten

Gwions Bemühungen sind zunächst leider vergeblich, aber er wird wiedergeboren und macht fortan als Barde unter dem Namen Taliesin Karriere. Womit wir beim nächsten Thema sind: Als Musiker(*in?) konntest du in keltischen Sagen nicht einfach mit Harfe oder Flöte in der Ecke sitzen und dein Ding durchziehen. Stattdessen wurde von dir erwartet, weise zu sein und bitte auch zwischen Lebenden und Toten vermitteln zu können. Dafür konnte dein Name dann auch in den Sagen überdauern, wovon neben Taliesin etwa die Drillinge Gotraige, Gentraige und Suantraige oder ein Herr namens Amergin ein Lied zupfen können.

Dieser überirdische Zauber der Musik ist es auch, der viele Harfner im Reich des Erhabenen auszeichnet (und ihr Leben ziemlich gefährlich macht). Am prominentesten führt diese Rolle Thod aus, eine der drei Hauptfiguren der Trilogie. Er erinnert stark an den keltischen Gott Dagda, der auch als Ruad Rofhessa bezeichnet wird, was sich mit „Der Mächtige“, „Der Wissende“ oder letztlich auch „Der Erhabene“ übersetzen lässt – an diesem Punkt müssen wir wohl spoilern, dass sich Thod in „Harfner im Wind“, Band 3 der Trilogie, als der Erhabene (=Herrscher über das Reich) entpuppt. Dagda lebt in seinem síd (Hügel), der Erhabene im Erlensternberg. Beide sind zudem begnadete Harfner und weisen druidische Merkmale auf; den Druiden oblag es in der keltischen Mythologie, Prophezeiungen auszusprechen und rechtmäßigen Landerben zu ihrem Thron zu verhelfen. Thod bzw. der Erhabene nimmt in Erdzauber ganz ähnliche Funktionen ein.

Chaos ohne Landherrschende

Apropos Prophezeiungen und Landrecht. Beidem haftet sowohl in der Mythologie als auch in Erdzauber eine quasi-magische Komponente an. Zahlreiche Figuren der keltischen Mythologie werden bereits vor ihrer Geburt mit schwerwiegenden Prophezeiungen „belegt“. Diese konnten grundsätzlich positiver Natur sein, wie im Falle Conaire Mórs, dessen Vater Eterscél prophezeit wurde, ein ruhmreiches Kind zu bekommen.[9] In anderen Fällen aber wurden die Prophezeiungstragenden so schon als Säuglinge verdammt – prominentestes Beispiel ist das der schon weiter oben erwähnten Nr.-1-Schönheit Deirdrê; wir kommen auf sie später noch mal zu sprechen. Wie diese Figuren zu ihrem Schicksal finden, ist jedenfalls zentrales Handlungselement vieler Erzählungen. Morgon und Rendel können es den Betroffenen nachfühlen.

Beide sind auch Landherrscher bzw. -erben, was im Reich des Erhabenen nicht einfach nur bedeutet, dass sie eben Fürsten bzw. Königskinder sind. Die Landherrschaft ist ein magisches Konstrukt, das der Person, die sie innehat, eine Verbindung zu jedem lebenden Wesen – ob Mensch, Tier oder Pflanze – in ihrem Herrschaftsgebiet vermacht. Begibt sich die landherrschende Person zu lange fort, droht das zudem das Land ins Ungleichgewicht zu stürzen, wie wir in „Erbin von Wasser und Feuer“ sehen, als der König von An sein Land verlässt und prompt die Untoten aufsässig werden. Für demokratisch geprägte Lesende braucht es hier eine gewisse phantastische Akzeptanz. Wiederum findet sich das „magische“ Landherrschaftsprinzip aber auch in der keltischen Mythologie, wo Gottheiten und andere Anderweltbewohner[10] wie z. B. Dagda darüber wachen, dass prophezeite Landherrscher wie Cormac mac Airt, Lug oder Conaire Mór zu ihrem Recht kommen.[11] Und auch hier gilt, dass das Land in Chaos versinkt, sollten nicht-rechtmäßige Herrschende auf den Plan gerufen werden oder die Landherrschenden gegen gewisse Auflagen (gesa) verstoßen.

Von Schreien und Flüchen

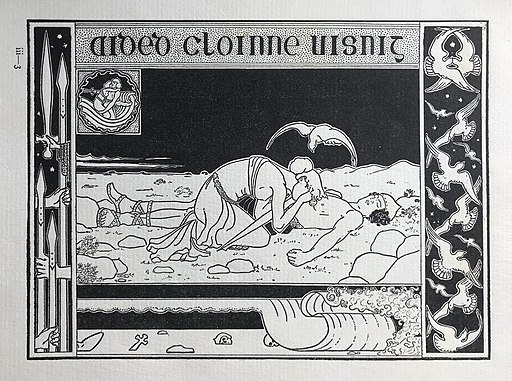

Auch einige andere Elemente, die beim Lesen von Erdzauber erst einmal etwas seltsam mögen wirken, lassen sich in der keltischen Mythologie finden. Der Große Schrei beispielsweise, der Menschen lähmen und Dinge zum Bersten bringen kann, findet seine Entsprechung u. a. bei der Kriegsgöttin Badb, deren Schrei lähmende Wirkung nachgesagt wird, oder bei den verwandten Bean Sídhe, die als Banshees bzw. Todesfeen weiterhin beliebte Wesen der Popkultur sind. Auch im walisischen Mabinogion tauchen in einer der Geschichten Schreie als eine von drei großen Plagen auf, welche die Lebenskräfte des Reiches stören. In der irischen Sagenwelt wiederum stößt die sterbende Macha in ihrer Wut über ihren Peiniger König Conchobar einen Schrei aus, der einen anhaltenden Schwächefluch über die Krieger Ulsters bringt. Und dann müssen wir noch ein drittes Mal auf Deirdrê zu sprechen kommen, deren Unglück damit begann, dass sie im Mutterleib einen Schrei ausstieß, der die Männer von Ulster in solchen Schrecken versetzte, dass Deirdrê prompt zur Unglücksbringerin erklärt wurde. Jahre später kam sie diesem Ruf unfreiwillig nach.

(Illustration „The Violent Death of the Children of Uisnigh“ (1897) von Althea Gyles)

Wir sehen also: Unterm Strich gibt es in der Tat so einige Themen und Motive, die ihren Weg in Erdzauber gefunden haben. Trotzdem ist die Trilogie alles andere als eine Sagennacherzählung. McKillip nutzt die Motive, mixt sie aber zu etwas völlig Eigenständigem. Und mehr dazu erzählen Peter und ich dann noch in den nachfolgenden Blogbeiträgen – weiter geht es nächste Woche, wenn wir über unseren jeweiligen Erstkontakt mit Erdzauber berichten. Nostalgieflash incoming!

[1] Disclaimer: Ich habe die Inhalte aus verschiedenen Lexika zusammengesucht. Die Schreibweise der Figuren unterscheidet sich dabei von Titel zu Titel; ich habe versucht, bei einer einheitlichen Transkription zu bleiben, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das geklappt hat. (Quellen: „Die Enzyklopädie der Mythologie“ von Arthur Cotterell, „Lexikon der keltischen Mythologie“ von Sylvia und Paul F. Botheroyd, „Lexikon der keltischen Mythologie“ von Caitlín und John Matthews)

[2] Womit sich auch einige aus heutiger Sicht nicht immer unproblematische, aber zweifellos spannende Verflechtungen mit einer Form des Feminismus, aber vor allem auch zum Neopaganismus ergeben haben. Das jetzt auszuführen, würde doch dezent den Rahmen sprengen, aber ich wollte es mal erwähnt haben.

[3] Auf Deutsch wurde dieser Name allerdings durch den doch etwas eingängigeren „Ghisteslohm“ ersetzt.

[4] Und überhaupt, wenn ich untot wäre, fände ich es irgendwie auch netter, wenn mein Kopf nicht als Zierde im Haus meiner Feinde hinge … Und, weil es auf Twitter erwähnt wurde: Inwiefern man diese Szene akzeptiert oder nicht, hängt natürlich auch immer individuell von der Einstellung des*der jeweiligen Leser*in ab.

[5] Über das Warum und Woher wird sich übrigens ausgeschwiegen.

[6] Ich kann nicht alle Details im Fließtext einbringen, möchte aber doch erwähnt haben, dass auch Erdherren-Villain Nr. 1, die wir in Erdzauber unter dem Namen Eriel kennenlernen, die Gestalt eines weißen Vogels bevorzugt und auch eines ihrer Opfer in einen solchen verwandelt.

[7] Wenngleich Rendel und Morgon in der Trilogie nie tatsächlich heiraten, aber das nur am Rande.

[8] Funfact: Manchmal ist die Rede davon, dass Scáthach nicht auf Alba, sondern in den Alpen agiert hat und es sich bei Alba quasi um einen Übersetzungsfehler handelt; dann gibt auch die Sache mit den Bergen noch etwas mehr Sinn. Zudem ist Scáthach manchmal nicht die Mutter von Aoife, sondern deren Schwester oder Cousine.

[9] Wir verschweigen an dieser Stelle, dass er dieses Kind mit seiner Schwester Mes Buachalla zeugen sollte. Aber (versehentlicher) Inzest hat eh eine bemerkenswerte Tradition in der keltischen Mythologie.

[10] Da die meisten Götter und Göttinnen im Zuge der Christianisierung zu Feen degradiert wurden, ist es nicht mehr so leicht, Gottheiten von profaneren Anderweltbewohnern zu trennen.

[11] Anders als in Erdzauber richtet sich die Landherrschaft übrigens nicht zwangsläufig nach einer Königslinie, wenngleich die meisten Herrschenden und deren Erben zumindest miteinander verwandt sind.

Text unter CC BY NC 3.0 DE

11 Gedanken zu „Klassiker-Reread: Patricia A. McKillips „Erdzauber“ (2/6)“

Bitte mehr solche Rereads. Finde ich super! 🙂

Liebe Grüße

Kai

Aye! Freut mich, wenn’s zusagt. Ich sehe kommen, dass das eine jährliche Tradition wird …