The Fae Are All Right …

Über Mythpunk, Faeriep*rn und die Wetzlarer Tage der Phantastik 2024

Götter im All, selbstreflexive Dinosaurier und Galatea-Projektionen im Laufe der Zeit: Das literarische Symposium der diesjährigen Wetzlarer Tage der Phantastik bot wieder ein illustres Programm für den akademisch interessierten Geek. Am 9. und 10. September drehte sich dieses Mal alles um „Alles von gestern? Mythen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Die Ausrichtung war dabei deutlich literaturwissenschaftlicher als im Vorjahr, als das Cli-Fi-Thema doch recht viele Akteure und Akteurinnen der erweiterten Science-Fiction-Szene anlockte. Statt Kim Stanley Robinson war nun Nietzsche das Waschbecken-Gesprächsthema der Stunde. Popkulturell wurde es vor allem am ersten Tag nur vereinzelt, wobei ich erst mittags ankam und daher leider u. a. den Vortrag zu „His Dark Materials als moderner Mythos“ verpasst habe, der mich sehr interessiert hätte.

Offener ging es beim Abendvortrag zu, in dessen Rahmen Florian Schäfer, Autor von „Fast verschwundene Fabelwesen“ und Kopf von Forgotten Creatures, allerhand Fabelwesen vorgestellt hat. Am Sonntag gab es außerdem ein paar Ausflüge in die Welt der Filme und Serien, als Rebecca Haar „Star Trek als modernes Mythengeflecht“ behandelt und Friedrich Schneidewind einen launigen Blick auf Mythen aus Hollywoodsicht geboten hat. Als ein persönliches Highlight möchte ich außerdem Markus Reitzensteins Vortrag zu Atwoods „The Penelopiad“ und Madeline Millers „Circe“ erwähnen, worin er die Bücher als Beispiele für neue Perspektiven auf Homers „Odyssee“ vorgestellt hat.

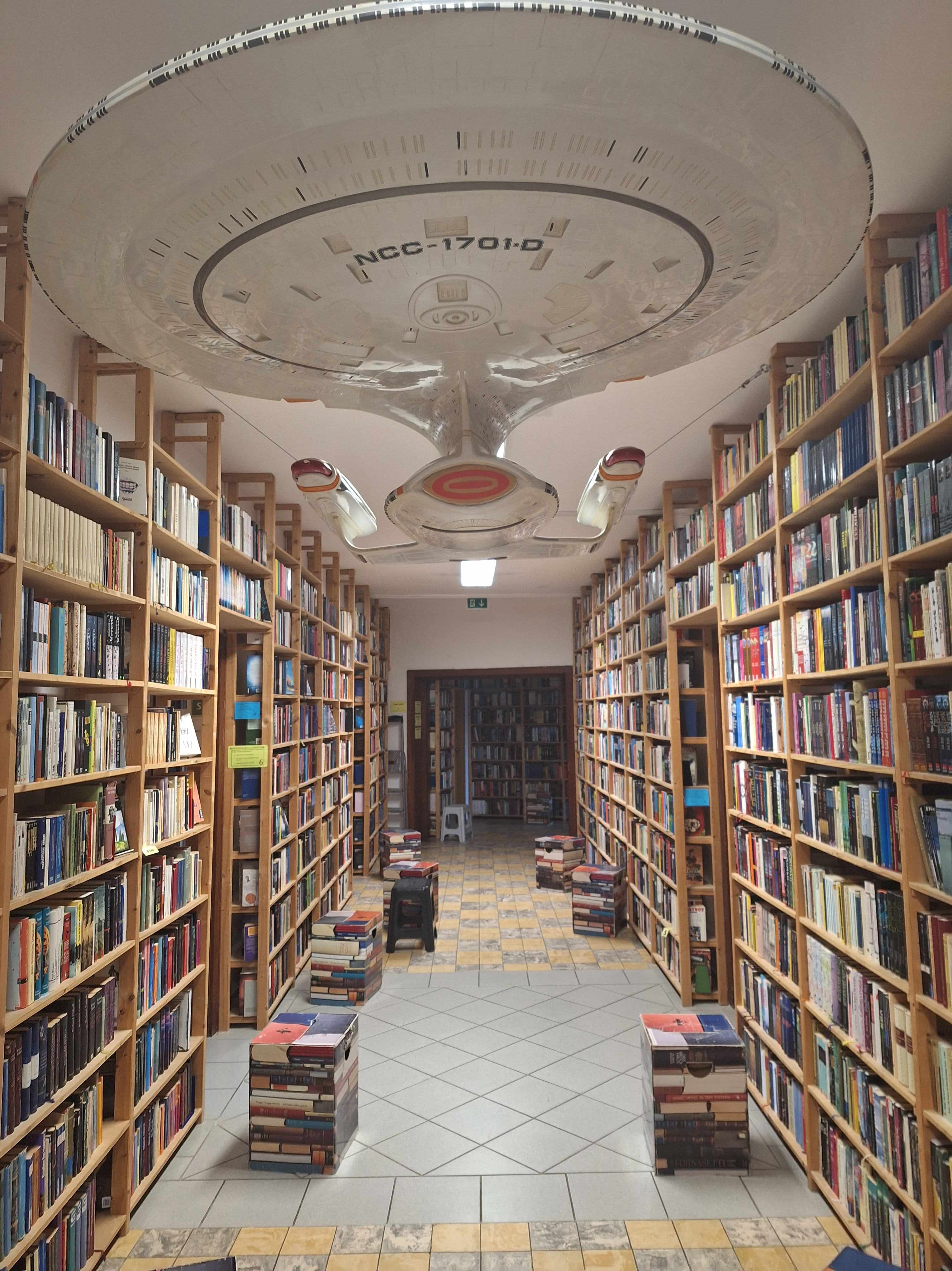

Die Enterprise hab ich tatsächlich erst am zweiten Tag bemerkt.

Von mir gab es samstags quasi als Rausschmeißer aus dem geschlossenen Tagungsprogramm einen Vortrag namens „The Fae are all right: Die moderne Fee (mit halbwegs romantischen Absichten) zwischen Mythpunk und Faerieporn“. So viel zu akademischen Diskussionen. Ein paar Leute haben mich gebeten, meine Folien hinterher online zu stellen. Im letzten Jahr war ich dem nachgekommen, dieses Mal gibt das verwendete Material das leider nicht her und ohne Kommentar wären die Folien ohnehin nicht so aussagekräftig. Stattdessen biete ich hier daher eine Zusammenfassung dessen an, worüber ich geredet habe.

Warum hatte ich mich überhaupt für dieses Thema entschieden? Im letzten Jahr habe ich angefangen, ein gewisses Beobachtungsinteresse an der Subszene zu entwickeln, die unter Begriffen wie „fae(rie)core“, „princesscore“ oder eben „faerieporn“ immer mal wieder in meine Instagram-Timeline gezogen wird. In der heutigen Zeit wirkt diese Szene mit ihren Bällen und Prinzessinenkleidchen einerseits irritierend eskapistisch-konservativ, verwebt aber andererseits viele queere Elemente oder Themen wie Body Positivity. Ein spannendes Beispiel für eine posttraditionale Vergemeinschaftungsform, noch dazu eine, die sich (mit) aus Büchern bzw. vielmehr aus deren Rezeption speist. Prägend ist dabei insbesondere die in den letzten Jahren populär gewordene Fae Court Romantasy, deren Titel sich gewöhnlich darum drehen, dass eine weibliche Figur in die Intrigen der Feenhöfe hineingezogen wird.

Und damit sind wir bei Feen angekommen und der Frage, welches Bild sich von diesen Wesen in den letzten Jahren in der Fantasy herauskristallisiert hat.

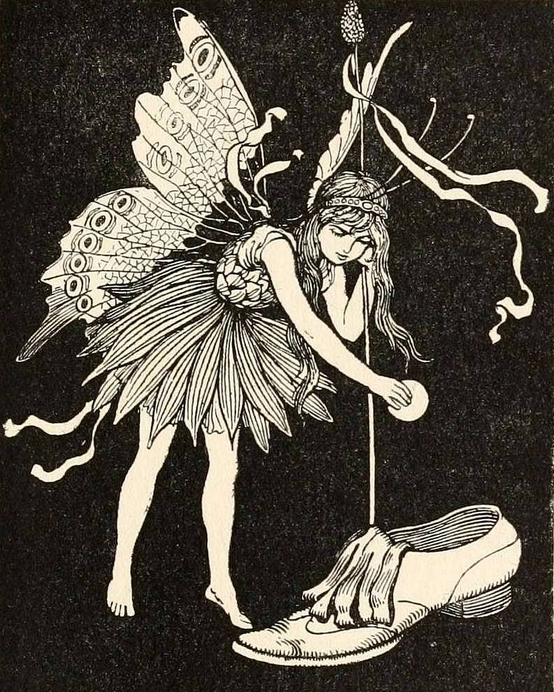

Im ersten Drittel meines Vortrags habe ich daher zunächst darüber geredet, was Feen eigentlich sind. Mir sind sie zuerst in Form von Märchenfeen begegnet, wo sie mal gut waren, mal böse, mal klein und geflügelt, mal hochgewachsen und menschenähnlich, aber immer schön und für gewöhnlich weiblich. Innerhalb der Celtic Fantasy habe ich sie später als Sídhe kennengelernt, die die Rollen von Propheten und Schicksalslenkenden eingenommen haben. Mit der High Fantasy kamen die Elfen mit all ihren Unterarten von Hoch- und Waldelben, Silvanesti, Drow und so weiter ins Spiel. Je tiefer ich in Fantasy und Mythologien eingestiegen bin, desto mehr Elfen- und Feenartige tauchten auf und mit ihnen die Frage: Was macht nun eine Fee zur Fee? Obwohl ich darüber ganze Artikel geschrieben habe, bin ich nie zu einer wirklich klaren Antwort gekommen. Immerhin teile ich die Verwirrung mit Expert*innen, z. B. heißt es bei Sylvia und Paul F. Botheroyd im „Lexikon der keltischen Mythologie“:

Die irische Sage kennt kaum einen verschwommenerenBegriff als „Fee“. In der Einzahl und in gewissen Sagenzusammenhängen sind die weiblichen Bewohner der sídegemeint, die männlichen sind die Elfen. In anderen jedoch ist das Kollektiv „aes síde“, das „Hügelvolk“, damit angesprochen. […] So wird denn in Erzählungen „Feen“ für die Milesier verwendet […], für die Fomorier[…], für Stammes-und Territorialgötter und -göttinnen, für die sheevras[…], für gefallene Engel. […] Zwischen der Welt der Feen und derjenigen der Abgeschiedenen gibt es keine Grenzen, beides ist Anderswelt. […]“

Interessanterweise taucht die Unterscheidung in männliche Elfen und weibliche Feen ebenso in anderen Quellen auf, sowohl englisch- als auch deutschsprachigen. Wieder andere Quellen weisen hingegen den Elfen einem germanischen Ursprung und den Feen einen keltisch-slawischen Ursprung zu, oder betrachten die Fee als ursprünglich bretonische Variante, deren Begrifflichkeit sich mit der Zeit auch für andere Regionen und Sprachen durchgesetzt habe. Ich denke, am glücklichsten wird man letztlich damit, „Fee“ als Überbegriff für personifizierte Natur-, Elementar- und Schicksalskräfte zu begreifen, die je nach Kultur anders ausgeprägt sind. Gleichwohl ist das Bild der Feen hierzulande stark vom keltischen Bild geprägt sowie von den Gemälden des Elisabethanischen Zeitalters. Damals galten Feen eher als Dämonen, die zwar hilfsbereit erscheinen können – und bemerkenswert bürokratisch –, dabei aber nie ohne Hintergedanken sind. Diese Feen galten als wild, unberechenbar, und interessiert am Glück und Unglück der Menschen. Erst im Viktoranischen Zeitalter entstand die Vorstellung von Feen als an Kunst und Musik interessierten Anderswelt-Bewohnern, die lieber unter sich bleiben. Heute sind beide Vorstellungen vermischt, wobei sich die Urban Fantasy eher am Elisabethanischen Bild orientiert, die High Fantasy mit ihren Elfenvölkern am Viktorianischen. Wo in der Fantasy Feen und Elfen zugleich auftauchen, nehmen Feen für gewöhnlich die Rolle geflügelter kleiner Pixies ein (bzw. fairies), während die Elfen menschenähnliche Lichtgestalten sind. Gerade im deutschsprachigen Raum wurde zudem lange darauf zurückgegriffen, in Übersetzungen „Fae“ als „Elfen“ zu übersetzen (z. B. in den Romanen von Holly Black), vermutlich um dem auch sprachlich stark weiblich geprägten Bild von Feen zu entgehen.

Trotz dieser groben Einordnungen: Die Feendarstellung und die Funktion, die dieses Volk einnimmt, variieren in der Fantasy je nach Subgenre und natürlich auch je nach Titel. Es hätte den Rahmen gesprengt, sich alle Subgenres anzuschauen, daher habe ich im zweiten Teil des Vortrags lediglich einen Blick auf … nun, am heutigen Leben sowie romantisch orientierte Feen(-Subgenres) der letzten zwanzig Jahre geworfen.

Dabei kommt man nicht umhin, sich mit der Coming-of-Age-Romantasy zu befassen, die nach 2005 im Zuge des „Twilight“-Booms auch in Sachen Feen eine Blütezeit erlebte und die Fantasy sowohl auf Produktions- als auch auf Konsumseite deutlich jünger und weiblicher werden ließ. „Gegen das Sommerlicht“ von Melissa Marr, „Ash“ von Malinda Lo, „Lamento“ und „Ballade“ von Maggie Stiefvater oder Julie Kagawas „The Iron Fey“-Reihe (dt. „Plötzlich Fee“) sind hier nur einige Beispiele. Viele dieser Bücher habe ich als Teenager oder Anfang 20 gelesen und damals fiel mir schon auf, dass ein paar dieser Bücher anders waren. Bemerkenswert düster, erotisch aufgeladen, nicht immer mit Happy End und in Sprache und Struktur teils experimentell. Inzwischen denke ich, dass das mit am Einfluss des Mythpunk lag; 2006 führte Catherynne M. Valente diesen Begriff ein, um eine Strömung v. a. unter Autorinnen zu beschreiben, die Märchen und Mythen einen frischen Anstrich verliehen haben. Als Merkmale des Mythpunk gelten z. B. eine nicht-lineäre Erzählweise, Poesie-Elemente, Diversität, ein düsterer Touch. Valente sprach auch von postmoderner oder „academic fantasy“.

Dem Mythpunk wiederum verwandt ist der Elfpunk, der zunächst in den 80ern unter dem Einfluss der „neuen“ Urban Fantasy und des Cyberpunk aufkam, im Zuge des Mythpunk aber quasi wiederentdeckt wurde. Heute gilt Elfpunk als leichtherzigere Variante, die sich weniger um bestimmte Mythen oder Märchen, sondern mehr um das Leben der Faerie-Bewohner in der modernen Welt rankt.

Im Vortrag bin ich auf drei Beispieltitel eingegangen: Broms grimmen „Der Kinderdieb“ als frühen (und nicht besonders romantischen) Mythpunk, worin „gute“ wie „böse“ Feen den Sterblichen jeweils auf ihre eigene Art den Garaus machen wollen. Jenna Blacks „Faeriewalker”-Romane als freundlichen Elfpunk mit klassischem Romantasy-Triangle, aber auch Monarchie-kritischen Feen, die ihre Motorräder und Starbucks(-Tee) lieben. Und dann Holly Blacks „The Darkest Part of the Forest” (dt. „Der Prinz der Elfen”) als mit queeren Elementen und Genre-Konventionen spielender Myth-Elfpunk-Hybrid; ich denke, es wird vor allem deshalb gerne als Beispiel für Elfpunk genannt, weil sich die Handlung um Fae dreht. Da das Buch einige Experimente wagt und sich eng am Tam-Lin-Mythos orientiert, ordne ich es aber dem Mythpunk zu.

Nach diesem Block ging es dann rüber zur „New-Adult-Romantasy“ oder eben Fae Court Romantasy, wie sie sich mit Sarah J. Maas‘ „Das Reich der sieben Höfe“ etabliert hat. Wie schon gesagt, verirrt sich hier für gewöhnlich eine Frau an einen Feenhof, wird in Intrigen verwickelt und stellt fest, dass so Feen ja auch ziemlich sexy sein können. (Generell finde ich es interessant, dass in der Romantasy meist eine (mehr oder weniger) Sterbliche den Verführungskünsten männlicher Feen unterliegt; in Sagen und Mythen sind die Verhältnisse eher andersherum.) Wenn die Feen besonders sexy sind und Flügelspannweiten eine ungewöhnliche Rolle spielen, bewegen wir uns in Richtung des Faeriep*rn, also der erotisch expliziten Variante des Genres. Wenngleich der Name anderes suggeriert, umschließt dieser Begriff nicht nur Feen-Literatur – von „Fourth Wing“ bis zu den „Ice Planet Barbarians“ wird so einiges darunter gefasst –, aber überdurchschnittlich viele Beispiele entstammen der Fae Court Romantasy. Zuletzt habe ich z. B. „Trial of the Sunqueen“ gelesen, eine Art „Selection“, in der (verkürzt gesagt) ein gut gebauter Prinz der Fae aus einer Reihe schöner Frauen seine nächste Gemahlin wählt und dabei auch auf erotische Anziehungskraft achtet. Ja. Nun. Ich denke, der Reiz dieser Bücher, die zumindest in diesem Falle eine so bemerkenswerte Aneinanderreihung von tropes und Klischees aufweisen, dass ich sie als selbstironisch verstehe, erschließt sich nur, wenn man sich viel auf Bookstagram, Booktok und in den Fanfiction-Szenen herumtreibt. Womit wir wieder beim Ausgangspunkt wären, nämlich der szenischen Kultur, die sich um solche Bücher (sowie ästhetisch verwandte Serien etc.) herum gebildet hat. Inzwischen gibt es jede Menge Merchandise und auch hierzulande werden entsprechende Fantasybälle angeboten, z. B. “Chronicles of the Dancing Realm”. In Social Media kann man zudem dem Alltag von Schauspieler*innen wie Juliette Sureau oder Shane Wada folgen, die mit darauf spezialisiert sind, auf solchen Bällen Figuren aus den Büchern von Maas darzustellen.

***

Entsprechende Einblicke haben dann auch das Ende des Vortrags markiert. Im Anschluss gab es eine Fragerunde, in der z. B. die Einordnung von Angela Carter (Mythpunk!) und Raymond Feist (ich meine, er wäre mal für Elfpunk genannt worden, bin mir aber nicht mehr sicher) diskutiert wurde, und auch beim Abendessen haben wir noch darüber philosophiert, warum die Ballkultur weit über faeriecore hinaus ein Comeback erlebt. (Danke noch mal für das rege Interesse!)

Mehr zu Feen, insbesondere deren Bedeutung für intersektionale Diskurse, könnt ihr übrigens in der kommenden Queer*Welten Nr. 13 in einem Essay von Christina Srebalus erfahren. (Und mehr zu Mythpunk gab’s meinerseits in der Queer*Welten Nr. 9.)

Hier folgt zum Abschluss meine Quellenliste:

- Aesthetics Wiki

- Bold, Emily (2023): „Inside the Wild, Wonderful World of Faerie Porn“. Via Bustle.com

- Botheroyd, Sylvia und Paul (2004): Lexikon der keltischen Mythologie

- Fuchs, Ruth M. (2014): „Welcher Naturgeist ist das?“

- Cotterell, Arthur (2002): Enzyklopädie der Mythologie

- Knorr, Alexander (2011): „Cyberanthropology“

- Mendlesohn, Farah / James, Edward (2017): „Eine kurze Geschichte der Fantasy“

- Nowhere Productions (2021): „What‘s Up, Punks? Elfpunk“ via YouTube

- Valente, Catherynne M. (2006): „A Rose in Twelve Names“. Via Rules for Anchorites

- Vanderhooft, Joselle (2011): „Mythpunk. An Interview with Catherynne M. Valente“ via Strange Horizons

9 Gedanken zu „The Fae Are All Right …“

Ich hatte in den letzten Tagen an dein Vortragsthema gedacht, weil ich Marie Brennans „Onyx-Palast“-Reihe gelesen habe. Da geht es in vier britischen Perioden um einen Feenpalast, der praktisch unterhalb von London mit der Stadt verwoben ist und diese in gewisser Weise spiegelt. Eine gute Bearbeitung keltisch/britischer Feen-Mythen, die auf recht kluge Art und Weise reflektiert, wie sich oberweltliche Veränderungen, besonders die Industrialisierung, mit unterweltlichen Entwicklungen verschränken – und meist auch gut erzählt. Wie historische Romane, in die Magie eindringt. Nicht so gut wie „Die Naturgeschichte der Drachen“, aber auch gut lesbar.

Als ich den Artikel über Feen auf TOR Online geschrieben hatte, bin ich auf die Bücher gestoßen. Klingen interessant, mal schauen, ob ich sie irgendwann in die Hände bekomme.

Die Onleihe RLP hat alle vier.

Ich halte es ja mehr mit Print, aber vielleicht hat die Stadtbibliothek die ebenfalls. Sind recht gut ausgestattet.

Ja, ich ziehe Gedrucktes tendenziell auch noch ein wenig vor, aber obwohl unsere Bibliothek für Kleinstadtverhältnisse sicher auch ganz gut sortiert ist, finde ich leider vieles wenn überhaupt in der Onleihe…