Veränderungen & Co. 4: Thilo Corzilius

Über Schaffensdruck und die „kleine Nerdseele“, das richtige Setting, Verantwortung als Autor, die Arbeit als Pfarrer, Selfpublishing-Erfahrungen, Musik als Ausgleich und vieles mehr.

Nach einer kleinen Pause geht es mit der Interviewreihe rund um Veränderungen in Schreiben und Karriere (mit leicht verändertem Titel) weiter – dieses Mal mit Thilo Corzilius.

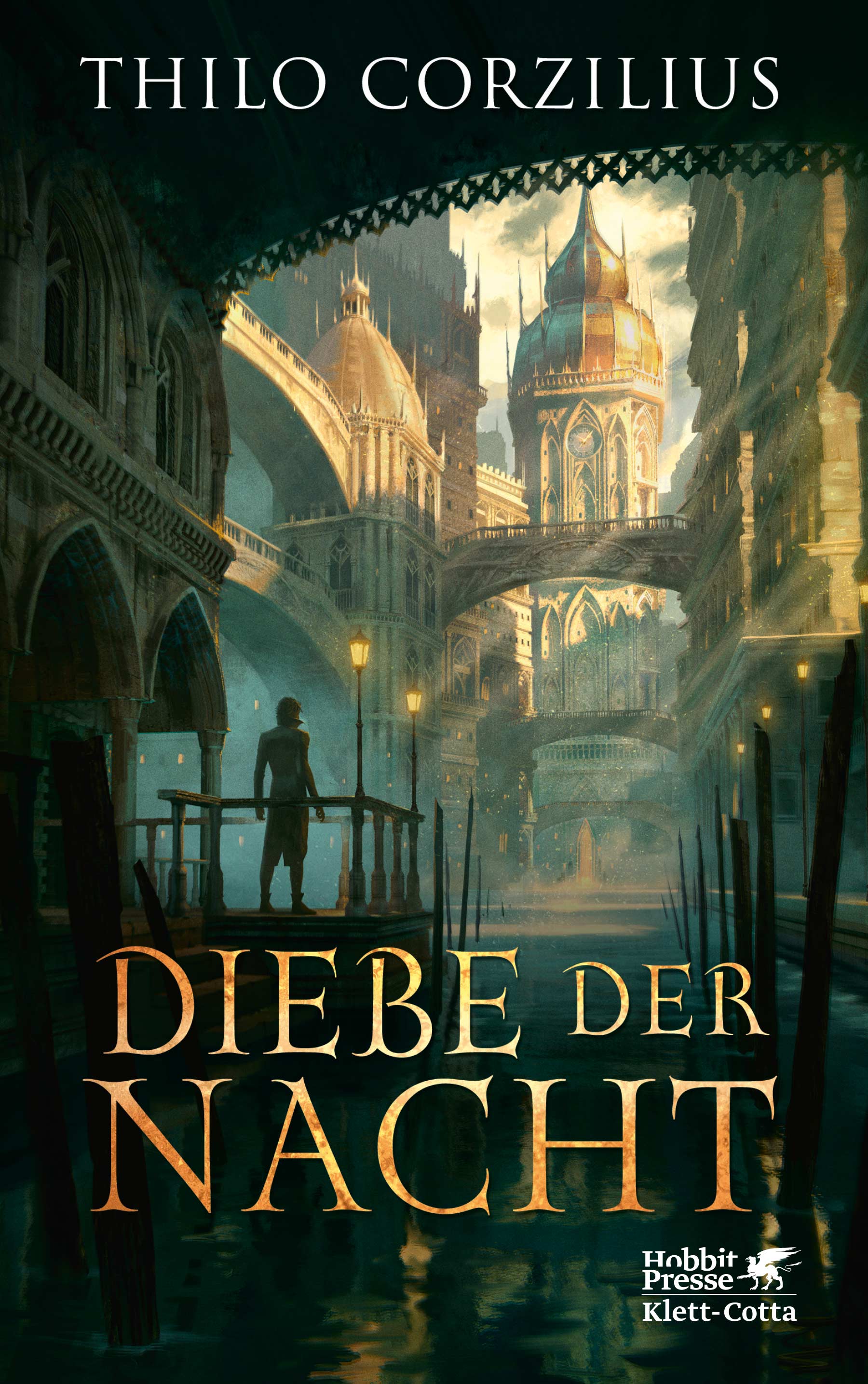

Als 2011 dessen Debüt „Ravinia“, ein Urban-Fantasy-Roman, bei Piper veröffentlicht wurde, galt er quasi als der neue Shootingstar der Fantasy. Erinnere mich noch, wie ich 2012 im Park mit einer Schulfreundin saß, und sie meinte, ein Bekannter von ihr habe einen Roman veröffentlicht und sei jetzt für irgendeinen Preis nominiert – nun ja, der Bekannte war Thilo, der Preis der DPP und ich kurz etwas geflasht, wie klein die Welt manchmal ist.* Ich bin ihm allerdings erst zwei Jahre später begegnet, als er auf der RPC einen Workshop zu Weltenbau abhielt. Zu dem Zeitpunkt hatte er gerade den High-Fantasy-Roman „Dorn“ veröffentlicht, der eine angenehme Mischung aus traditionellen und ungewöhnlicheren Motiven bereithielt. Inzwischen hat er sich noch an einige andere (Sub-)Genres herangewagt, u. a. mit der kurzweiligen, leicht an „Firefly“ erinnernden Space-Opera-Reihe „Foregone“ oder dem Jugendroman „Alles, was dazwischenliegt“. Im September erscheint nun bei Klett-Cotta das Sword-&-Sorcery-Abenteuer „Diebe der Nacht“.** Also ein guter Zeitpunkt für ein Gespräch …

(Foto von Fabian Dombrowski)

Interview

Karriere und Entwicklungen

1. AR: Lieber Thilo,

viele Schriftstellende suchen jahrelang nach einem passenden Verlag für ihr Debüt – bei dir ging es damals mit „Ravinia“ sehr schnell, innerhalb eines Jahres konntest du Agentur und Verlag überzeugen. Der Roman fand auch viel Kritikerlob und meinem Eindruck nach wird dein Name bis heute stark mit diesem Titel verbunden. Wie blickst du heute, neun Jahre später, auf den Erfolg des Buchs und deine Anfänge als publizierender Schriftsteller zurück?

TC: Hallo Alessandra.

Wird mein Name tatsächlich noch so stark mit diesem Buch verknüpft? Das hätte ich nicht gedacht.

Ich hatte viel Glück, zur richtigen Zeit die richtigen Leute mit dem richtigen Stoff anzuschreiben. Das ist natürlich sehr verknappt ausgedrückt, aber letztendlich ist es so: Ich war sehr jung, konnte ganz gut und ein wenig poetisch schreiben, hatte die damals noch gesuchte Urban-Fantasy im Gepäck – das passte einfach in die Zeit.

Zurückzublicken kommt mir ein wenig komisch vor, weil das so klingt, als wäre ich ein alter Hase im Geschäft, der auf sein Leben zurückschaut. Aber ich bin gerade Mitte Dreißig und fühle mich ehrlich gesagt gar nicht sonderlich altgedient.

Dass es in den vergangenen zehn Jahren Veränderungen im Phantastikgeschäft gab, ist natürlich nicht zu bestreiten. Du hast das ja selbst miterlebt. Vor zehn Jahren funktionierte vieles noch etwas anders: Über E-Books wurde viel geredet, teils enthusiastisch, teils sehr unsicher und man wusste noch nicht, was aus diesem Medium wird.

Das Internet funktionierte noch komplett anders, Influencer:innen o.ä. gab es in der heutigen Form kaum, die Wichtigkeit von Bloger:innen wurde noch nicht so wahrgenommen, und insgesamt schien Social Media den Verlagen eher ein wenig Angst zu machen.

Es gab damals einige Leute in der Phantastik, die ich als große Konstanten betrachtet habe, die aber mittlerweile fast völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden sind. Wie gesagt – gerade mal zehn Jahre her alles. Wahnsinn, was sich ändert, was selbstverständlich wird, was verschwindet …

Man hält sich relativ schnell für unbesiegbar, wenn man das erste Mal einen Deal mit einem Verlag macht, und man meint schnell, dass man weiß, wie alles läuft – gerade, wenn man sehr jung ist. Spoiler: Zehn Jahre später lerne ich immer noch. Nur weiß ich mittlerweile, dass es allen so geht, egal wie lange sie im Geschäft sind, egal ob sie es zugeben oder nicht. Auch wenn sich Routinen einspielen, bleiben eine gewisse Aufregung und ein kleiner Rest an Unsicherheit immer da – vor jedem neuen Buch, vor jedem neuen Projekt, vor jedem frisch getippten Satz. Die Wahrheit hat niemand für sich gepachtet, auch wenn man sich manchmal so fühlt als ob.

2. AR: Als ich dich 2015 für den Geisterspiegel interviewt hatte, hattest du gerade die Entscheidung getroffen, künftig nicht mehr allein vom Schreiben leben zu wollen – u. a. wegen des hohen Schaffensdrucks. Hat das den Schaffensdruck aufgelockert? Wie bekommst du die verschiedenen Tätigkeiten unter einen Hut? Als Pfarrer zu arbeiten, klingt ja auch nicht unbedingt nach einem stressfreien 9-to-5-Brotjob.

TC: Du sprichst da einen wunden Punkt an. Ich hole mal kurz aus.

2015 war ich in der Situation, mir überlegen zu müssen, was ich auf lange Sicht so tue. So weiterzumachen wie bisher, hätte bedeutet: Viel Arbeit für wenig Geld allein zu Hause hinter meinem Schreibtisch. Entweder hätte ich mir noch ein weiteres freiberufliches Standbein suchen müssen – oder eben einen anderen Hauptberuf ergreifen. Ich habe mich für Letzteres entschieden. Auch, weil ich mich gerne noch einmal anders in die Gesellschaft einbringen wollte. Dabei bin ich gar kein übermäßig religiöser Mensch. Ich weiß, das klingt seltsam, wenn man das als Pfarrer sagt. Aber ich sehe das so: Die meisten Menschen haben eine Art spirituelles Grundbedürfnis, unabhängig von Religionen. Die sind bloß Formen, in die Menschen ihrer Spiritualität geben. Und das Christentum ist übrigens auch nicht besser oder schlechter als andere Formen – es ist aber für viele Leute der Rahmen, in dem sie sich spirituell ausdrücken können, weil sie ihn gewohnt sind.

Leider sind Kirchen im Schnitt ziemlich mies darin, den eigentlichen Bedürfnissen der Menschen Rechnung zu tragen, sondern meinen oft, sich mit bescheuerten moralischen Regeln übergriffig in das Leben der Menschen einmischen zu müssen. Also mache ich, worin ich gut bin: Ich versuche, wertschätzende Räume zu schaffen, save spaces, wo Menschen mit ihrer Spiritualität hinkönnen, ohne in Schubladen gepresst zu werden. Räume, in denen Gleichberechtigung, Geborgenheit und die Begleitung in schwierigen Phasen und an Wendepunkten im Mittelpunkt stehen – und wo nicht geurteilt wird nach Herkunft, Geschlecht, romantischer oder sexueller Orientierung usw. Meinen eigenen hohen Ansprüchen dabei gerecht zu werden, kostet jedoch jede Menge Energie und Zeit. In der Pandemie gleich doppelt, die Akkus aufzuladen fällt mir zunehmend schwerer. Auch deshalb, weil mir für die persönliche Kreativität viel weniger Zeit bleibt, als ich eigentlich für mich bräuchte. Zu oft komme ich nach Vierzehn-Stunden-Tagen nach Hause, falle auf die Couch und bin zu keiner Regung mehr fähig. Ich habe es nur mit Ach und Krach geschafft, den neuen Roman „Diebe der Nacht“ im vergangenen Jahr gründlich zu überarbeiten und das Lektorat durchzuziehen.

Diese Situation muss sich ändern. Bald. Bei allem Wert, den meine Arbeit hat, muss ich selbst mit meiner kleinen Nerdseele auch noch irgendwo in meinem Leben vorkommen. Schaffensdruck habe ich beim Schreiben zwar keinen mehr durch äußere Bedingungen, dafür kommt der Drang zu neuen Texten eher wieder von innen. Auf der einen Seite tut es meinen Geschichten sehr gut, dass ich sie in erster Linie für mich schreibe und mich nicht interessieren muss, ob sie außer mir jemand liest oder nicht. Auf der anderen Seite … wie gesagt, ich würde gerne überhaupt wieder öfter und mehr schreiben.

3. AR: Auch innerhalb deiner Werke hast du einige Entwicklungen durchlaufen. Du hast Romane, aber auch Novellen und Kurzgeschichten und mit „Foregone“ sogar eine sechsteilige E-Book-Serie veröffentlicht. Dein Portfolio reicht dabei von klassischer High Fantasy („Dorn“) über Portal („Ravinia“) und Historical Fantasy („Lang lebe die Nacht“) bis hin zu Space Opera („Foregone“), Thriller („König Tod“) und sogar einer Coming-of-Age-Romanze („Alles, was dazwischen liegt“). Probierst du dich gerne aus oder waren das eher pragmatische, marktorientierte Wechsel? Welches Genre würde dich über die genannten hinaus reizen?

TC: Ich habe beinahe immer geschrieben, was ich auch selbst gerne gelesen habe. Dass sich das auf mehrere Genres erstreckt, ist meinen eigenen Vorlieben geschuldet. Würde ich mich z.B. ausschließlich für High Fantasy interessieren, würde ich wohl auch nur das schreiben. Stattdessen lese ich sehr viel quer durch alle Genres. Ich habe immer das Glück gehabt, dass mir am Ende irgendwer Geld für das gezahlt hat, was ich gerne machen wollte.

Die Ironie: Marktorientiert bin ich dabei nur ein einziges Mal an ein Buch herangegangen, nämlich an „König Tod“, meinen Krimi. Ich habe Setting und Figuren so gewählt, dass sie sympathisch und wiedererkennbar sind und man gut eine ganze Reihe daraus machen kann. Ist auch alles ganz vernünftig gelungen, soweit ich es aus Rückmeldungen und Rezensionen schließen kann. Gekauft hat es trotzdem kein Verlag. Gerne geschrieben habe ich die Geschichte dennoch. Aber sie ist wie mein persönlicher Beleg dafür, dass es sich nicht lohnt, sich auf Verdacht für den Markt zu verbiegen. Wenn Dir jemand eine fest zugesagte Summe zahlt, von der Du leben kannst – dann kann man so etwas tun, denn dann ist das ein Job. Auf den bloßen Verdacht hin, dass sich dieses und jenes besser verkaufen könnte, sollte man so etwas nicht machen – das ist eine sehr unsichere Wette und der Einsatz ist zu hoch: Es kostet nämlich Zeit, in der man sonst etwas geschrieben hätte, was man wirklich aus ganzem Herzen selbst will.

4. AR: Apropos „König Tod“: Wie du schon andeutest, hast du damit 2014 einen Ausflug ins Selfpublishing gewagt. Wie ist dein (bisheriges) Fazit zu diesem Thema?

TC: Ich hatte für „König Tod“ am Ende nur ein Verlagsangebot vorliegen: Ein E-book-Only ohne Garantievorschuss. Damals habe ich mir gesagt: E-Book ohne Vorschuss kann ich auch selbst und habe es via Selfpublishing ausprobiert.

Mein Fazit: Ich finde es sehr gut, dass es die Möglichkeiten gibt. Früher stand man quasi auf verlorenem Posten, wenn es darum ging, etwas im Selbstverlag zu machen – und dabei hat es keine Rolle gespielt, ob man keinen Verlag fand, weil man zu schlecht war, weil man zu faul zum Suchen war, oder weil man schlicht kein Glück hatte. Die potentielle Sichtbarkeit war einfach nicht gegeben.

Heute gibt es diese Möglichkeiten, den Text einem größeren Publikum problemfrei zugänglich zu machen – und das darf dann urteilen. Der Selfpublishing-Markt funktioniert meiner Erfahrung nach mit einer Mischung aus Sichtbarkeit, Preisgestaltung, Qualität und wie immer und überall: Glück!

Klar kann ich die Verunsicherungen mancher Verlage nachvollziehen angesichts mancher Bestseller, die man gerne im eigenen Programm gehabt hätte. Aber Verlage sind wie Kirchen: Sie bewegen sich zu langsam, fühlen sich mit ihren Geschäftsmodellen zu lange zu sicher und bekommen dann immer ein wenig Panik, wenn die bereits vor Jahren prognostizierten Schwunde beim Publikum auch tatsächlich so eintreten.

Heute gibt es ein paar Leute, die vom Selfpublishing gut leben können (und von denen dann doch einige zu Buchverlagen abwandern, sobald sie Erfolge vorweisen können). Und außerdem gibt es Tausende, die einfach ihr Buch veröffentlichen können in dem Zustand, wie sie es für richtig halten und ohne, dass sie auf Verlage angewiesen sind. Sieht für mich aktuell alles prima aus, für alle Beteiligten.

Themen und Inhalte

5. AR: Viele deiner Romane haben ein Setting in Deutschland, wobei es dir vor allem der Norden anscheinend angetan hat – beispielsweise spielen „König Tod“ und „Das Mädchen und der Leuchturm“ in Hamburg, „Alles, was dazwischen liegt“ u. a. auf Sylt. Man hört immer mal, dass es marketingtechnisch schwierig sei, ein Setting in Deutschland zu wählen. Wie ist deine Erfahrung dazu?

TC: Gib bitte nicht so viel auf so etwas!

Gerade die Aussage, deutsche Settings wären schwierig, ist ein schönes Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren genau das von einer Verlagslektorin gehört – und wenige Tage später von einer anderen Lektorin bei einem anderen Verlag das exakte Gegenteil. Als ich dort laut über eine Geschichte nachdachte, die in den USA spielt, wurde ich gefragt, ob man das nicht nach Deutschland verlagern könnte. Das ist mir und vermutlich allen Autor:innen bereits mehrfach passiert, bei ganz unterschiedlichen Fragen zu Stil und Setting einer Geschichte (weibliche / männliche Figuren; Queerness / keine Queerness; Phantastische Elemente / bloß keine phantastischen Elemente und so weiter; die Liste ist lang).

Natürlich könnte man sich jetzt verschaukelt vorkommen. Aber solche teils widersprüchlichen Aussagen macht niemand mit böser Absicht. Sie gründen darauf, dass der deutsche Buchmarkt nicht leicht zu analysieren ist, wenn er es denn überhaupt ist. Der deutsche Buchmarkt ist aber vor allem eines: Nicht sonderlich innovativ. Alle sind glücklich, wenn ein neuer Trend aus dem Englischen zu uns herüberschwappt, weil man dann erstmal More-of-the-same produzieren kann. Das funktioniert immer eine Weile lang, aber irgendwann haben alle genug Dark Fantasy oder Vampire oder Dystopien gelesen. Dann folgt wieder das große Rätselraten der Verlage und Agenturen, was das nächste große Ding sein könnte. Und wenn gerade kein neuer Trend aus Übersee in Sicht ist oder irgendwo ein unverhoffter Überraschungserfolg aufploppt, den man in Inhalt und Aufmachung erstmal fleißig klonen kann, gerät man in unsicheres Fahrwasser. Daraufhin fahren alle im Geschäft auf Sicht und jede:r zieht eigene Schlüsse und gibt sie natürlich auch durch die eigene Brille gefiltert weiter. Dann sagt einem die erste Lektorin beispielsweise „Deutsche Settings sind schwierig“ und der nächste Lektor nimmt das gar nicht wahr, sondern sagt über dieselbe Geschichte „Jugendbuch ohne Romance funktioniert nicht“. Jemand weiteres sucht gerade „irgendwas für männliche Teenager“ und so weiter. Das sind aber alles bloß Chiffren für: „Die Geschichte, die du uns vorgestellt hast, hat uns nicht so richtig vom Hocker gehauen. Wir können dir aber nicht genau sagen warum, weil wir selbst gar nicht so genau wissen, was wir eigentlich wollen.“

Es gibt nur ganz wenige Menschen im Buchbusiness, die einem gezielt und gekonnt darlegen können, was genau einer Geschichte fehlt oder was man genau ändern müsste, damit die Geschichte besser funktioniert. Und das sind dann klar umrissene Dinge wie: „An diesem Punkt der Geschichte ist deine Protagonistin sich ihrer Sache zu sicher, das nimmt die Spannung raus, das müsste man geschickter machen.“ Ein pauschales Urteil wie „Deutsche Settings funktionieren nicht“ ist lediglich ein höfliches (oder manchmal hilfloses) Ausweichmanöver für „Überzeugt mich nicht so richtig.“ Und solche Pauschalurteile lassen sich meist bereits durch einen Blick in die Händlerregale oder die Verkaufszahlen widerlegen.

Eine richtig gute Geschichte hängt nicht daran, ob sie in Deutschland, den USA, in den Alpen, in der Wüste oder am Meer spielt. Sie hängt daran, ob die Figuren gut funktionieren, ob der Plot sitzt, ob das Setting zu beidem passt, ob das Timing und die Spannung stimmen, ob sie sich flüssig liest, sprachlich gut ist.

Lass Dich bitte niemals dazu verleiten, eine Geschichte derart großflächig umzuschreiben und z.B. von Deutschland in die USA zu transferieren, nur weil sie dann Lektor:in X von Verlag Y vielleicht mit etwas Glück besser gefallen könnte. Wenn jemand so etwas von Dir möchte, dann will sie/er eigentlich ein ganz anderes Buch. Und dann macht man sich nur unglücklich, wenn man es mit viel Einsatz überarbeitet, weil es am Ende dennoch nicht genommen wird, dann vermutlich aus anders formulierten Gründen. Wenn eine Geschichte bei einer/m Lektor:in nicht das gewisse Etwas auslöst, dann wird sie/er Deine Geschichte nicht einkaufen. Das heißt übrigens nicht, dass die Geschichte keine Veröffentlichung verdient hätte oder schlecht ist – sie hat nur einfach nicht das richtige bei der richtigen Person geweckt.

Also: Wähle Orte für Deine Geschichten nach Deinen Vorlieben aus! Und dann schreib, was Dir liegt, was Dir Spaß macht und was Dir viel bedeutet! (Die einzige Ausnahme für solche großflächigen Änderungen habe ich ja bei der vorletzten Frage bereits genannt: Wenn einem jemand genug Geld dafür zahlt, dass man sich die investierte Zeit problemlos leisten kann, dann kann man das natürlich tun – aber dann hat man ja auch die Veröffentlichung bereits in der Tasche.)

6. AR: Ein weiterer Aspekt, der in vielen deiner Bücher eine Rolle spielt, ist die Musik. Was bedeutet Musik für dich, welche Beziehung hast du zu ihr?

TC: Ich habe früher viel Musik in Bands gemacht. Heute spiele ich meist nur noch ein wenig Schlagzeug, um mich auszupowern, wenn mein Kopf nach einem anstrengenden Tag sehr voll ist und ich aufgewühlt bin. (Die einzige verbliebene Band heißt übrigens „Erlend“ und lebt über das ganze Land verstreut – wir schaffen es alle paar Jahre mal, einen Gig auf die Beine zu stellen.)

Aber Musik spricht seit jeher eine bestimmte tiefe Emotionalität an. Es gibt Akkordfolgen, Melodien oder Arrangements, die bei mir irgendetwas Größeres auslösen als einfach nur ein Schöne-Musik-Gefühl. Musik unterstützt mich bei Melancholie, Traurigkeit und Betroffenheit genau so, wie bei Ausgelassenheit und Euphorie oder auch einfach nur beim Nachdenken. Das ist keine besondere Gabe oder so. Ich höre von befreundeten Autor:innen oft, dass sie bestimmte Musik hören, um sich in bestimmte Stimmungen beim Schreiben zu versetzen. Ich glaube, Musik kann mit manchen Stimmungen in uns einfach gut zusammenwirken. Bei manchen Menschen möglicherweise stärker als bei anderen, das weiß ich nicht.

Das klingt jetzt etwas wirr – aber ich denke, alle, denen es ähnlich geht, werden nachvollziehen können, welche Rolle Musik für mich und mein Leben spielt.

7. AR: Oft haben deine Bücher auch einen Bezug zum Hier und Jetzt – nicht unbedingt im wörtlichen Sinne, sondern indem du mal mehr, mal weniger offensichtlich zeitpolitische Themen behandelst. Kommt das von alleine oder strebst du das bewusst an bzw. warum ist dir das wichtig?

TC: Die kurze Antwort: Das kommt vermutlich von alleine 😉

Die längere: Ich kann gut Texte schreiben, die in meinen Augen frei von ethischen oder politischen Aussagen sind. Aber wenn solche Themen in einer Geschichte angesprochen werden, schimmert vermutlich meist durch, welche Einstellung ich persönlich dazu habe. Ich könnte keine Geschichte schreiben, deren Moral beispielsweise konservativ oder vorverurteilend ist. So bin ich nicht. Und keine Form von Kunst ist ein moral- oder rechtsfreier Raum, in dem man einfach mal ausprobieren kann, wie es sich anfühlt, beispielsweise Rassismus oder Frauenfeindlichkeit zu bestätigen, weil das Ganze ja „bloß“ eine Geschichte ist. Sobald Künstler:innen etwas veröffentlichen, stehen sie in der Verantwortung, dass sie durch ihre Kunst andere Menschen möglicherweise inspirieren. Es gibt zerstörerische Einstellungen und Haltungen, die sind einfach nicht okay. Und die sind auch in der Kunst nicht okay.

Wer behauptet, es läge ausschließlich in den Augen der Leser:innen, die Moral einer Geschichte zu ziehen, schiebt einfach bloß die eigene Verantwortung als Autor:in von sich weg. Und ich kann es echt nicht leiden, wenn jemand nicht zu seiner Verantwortung steht.

Selbstverständlich sind weder ich noch meine Ansichten perfekt. Jeder Verstand produziert immer mal wieder mal Bullshit. Das ist normal. Es ist aber wichtig, eigene Fehler zu identifizieren, sie sich bewusst zu machen und sie dann möglichst nicht zu wiederholen. Ich glaube, deswegen transportiere ich meine Einstellungen manchmal eben doch deutlich in meinen Texten. Nicht, weil ich unbedingt meine eigenen Ansichten predigen will – sondern, weil ich durch meine Geschichten niemanden bestätigen möchte, der in meinen Augen fragwürdiges Zeug vertritt.

8. AR: Neben dem Schreiben und der Theologie hast du noch ein weiteres Standbein: U. a. hast du für Oliver Plaschkas „Der Wächter der Winde“ und für „Die Herbstlande“ Karten erstellt. Wie kam es denn wiederum dazu? Und wie läuft da eine Zusammenarbeit mit dir ab – liefern die Autor:innen dir dafür ganze Skizzen oder eher Ideen, …?

TC: Ich habe zu meinem großen Glück ein ganz brauchbares Gespür für Grafisches. So kann ich Artwork in einem bestimmten Umfang selbst machen – solche Dinge wie beispielsweise die angesprochenen Karten, außerdem habe ich auch schon Buchumschläge u. Ä. gemacht. Ich kenne aber auch deutlich meine Grenzen. Ich würde z. B. total gerne diese Form von Gemälden malen können, wie sie in der Preproduction von Film und Fernsehen oder aber auch zur Illustration von Rollenspielbänden oder Buchcovern verwendet werden. Das kann ich aber schlicht nicht. Ich habe versucht, es zu lernen – aber die nötigen Talente bringe ich nicht mit. Das kann ich aber letztlich akzeptieren, da ich mit genug anderen Talenten ausgestattet bin.

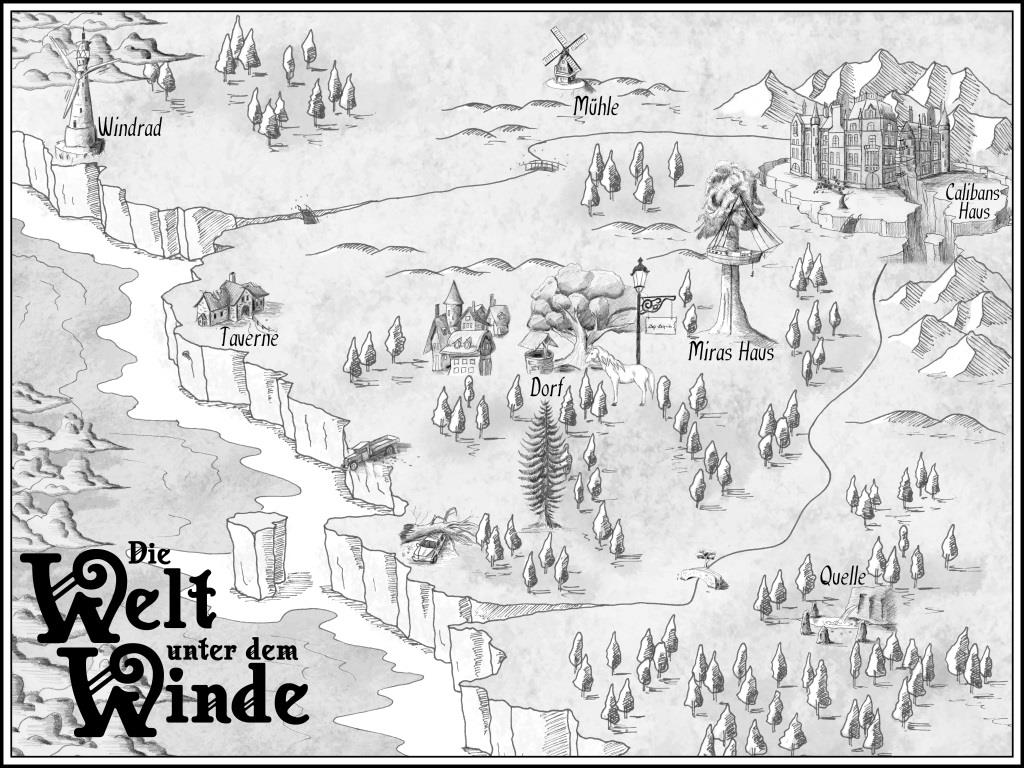

Ein wenig Grafisches kann ich aber eben doch (z.B. Zeichnen). In puncto Buchveröffentlichungen hat das glaube ich mit der Karte zu meinem Buch „Dorn“ angefangen. Der Stil der Künstler:innen, die der Verlag üblicherweise mit so etwas beauftragte, gefiel mir nicht – also habe ich es schlichtweg selbst gemacht. Danach kamen immer mal wieder kleinere Anfragen. Einiges habe ich z.B. für Fabienne Siegmund gemacht. Ich würde es jetzt aber nicht als „Standbein“ bezeichnen. Es ist allenfalls so eine Art Ferienhobby.

Aber klar, wenn ich so ein Artwork-Projekt angehe, dann kommt meist eine ganz bestimmte Anfrage von jemandem, der es selbst nicht umsetzen kann. Teils mit Skizzen, teils mit umfangreichen Beschreibungen o. Ä.

Ironischerweise habe ich ausgerechnet die Karten für „Diebe der Nacht“ (also für meinen neuen Roman ab September) nicht selbst gemacht, sondern dafür Christina Srebalus angesprochen, deren Zeichnungen mir im Netz aufgefallen waren und die ich sehr mochte. Ich habe dann Skizzen, Beschreibungen etc. geliefert, hatte aber zu dem Zeitpunkt keine Kapazitäten mehr, um die Artwork selbst in die Hand zu nehmen. Die Entscheidung war übrigens goldrichtig, Christinas Karten sind grandios geworden. Ich bin super glücklich damit.

(Klett-Cotta, Klett-Cotta 2019, ISBN: 978-3-608-96243-7)

Zukunfts- und Vergangenheitsmusik

9. AR: Du hast es gerade schon angesprochen: Im September kehrst du mit „Diebe der Nacht“ in die Fantasy zurück. Erzähl doch ein bisschen was zu dem Projekt und seiner Entstehungsgeschichte. Was erwartet die Lesenden?

TC: Der Roman handelt von sieben Dieben, die sich seit Jahren als fahrende Schauspielertruppe tarnen. Sie reisen jede Saison an einen neuen Ort und drehen dort ein größeres Ding. Im Roman kommen sie für eine Saison nach Mosmerano, einem Fantasy-Venedig, und wollen einen Coup drehen, bei dem es um ein Gemälde geht, das es in Wahrheit gar nicht gibt. Natürlich geht das alles schrecklich schief und es folgen Schwertduelle, verbotene Magie, Verschwörungen, Trickbetrügereien und überhaupt viel Zeug, das mir beim Schreiben super viel Spaß gemacht hat.

Zur Entstehungsgeschichte: Ich wollte immer über phantastische Diebe schreiben, habe mich aber lange nicht getraut, bis ich 2015 aufgehört habe, an Verkäuflichkeit etc. von Manuskripten zu denken und mir gesagt habe: „Okay, das, was jetzt kommt, schreibst du erstmal nur für dich, so wie du magst. Dann erst schaust du, ob damit etwas in Richtung Veröffentlichung passiert. Und wenn nachher ein Roman draus wird, den niemand will, ist das auch okay.“ Das hat mir viel selbstgemachten Druck genommen. Das Problem, wenn man über Diebe schreibt, ist in meinen Augen nämlich nicht nur, dass man geschickte Wendungen in der Geschichte braucht, sondern dass besonders das Timing stimmen muss. Das habe ich mir lange, lange, lange nicht zugetraut, weil ich immer Angst hatte, dass ich meine eigenen Diebe gegen alle großen Vorbilder aus Filmen, Büchern und Games ziemlich blass und armselig aussehen.

Die Geschichte selbst entsteht schon seit ungefähr zehn Jahren nach und nach in meinem Kopf: Ein fantastisches Venedig. Eine Gruppe Diebe, die sich als fahrende Schauspieltruppe ausgibt. Der Versuch, etwas zu stehlen, was man eigentlich nicht stehlen kann. Dann sind im Laufe der Zeit natürlich viele Elemente dazugekommen (Inspiration habe ich z.B. bei Zelda, „Ocean‘s Eleven“, Shakespeare uvm. gefunden – völlig wild). Dazu kommt dann noch jede Menge Worldbuilding – das mache ich überhaupt am liebsten und muss mir immer Vorwürfe anhören, dass in meinen Büchern letztlich oft nur ein kleiner Teil dessen vorkommt, was ich als Welt entworfen habe.

10. AR: Welche Pläne hast du sonst für deine schriftstellerische Zukunft? Stehen schon weitere Projekte in den Startlöchern? Planst du Neuveröffentlichungen vergriffener Titel?

Ich würde gerne wieder mehr Fantasy und Science-Fiction schreiben. Wenn ich so darauf schaue, an was für Ideen ich herumtüftele, dann ist es vor allem eher klassische Fantasy und Space-Opera-Science-Fiction.

Ich habe aber auch einen weiteren Jugendroman geschrieben. Was damit geschieht, weiß ich noch nicht. Er bedarf sicherlich noch einiger Überarbeitung. Aktuell läuft er Gefahr, ein wenig in die Romance-Richtung misinterpretiert zu werden. Das möchte ich nicht. Das ist mir bei „Alles, was dazwischenliegt“ nämlich schon mal passiert: Der Roman wurde in puncto Aufmachung stark in diese Richtung gedrängt. Das hat mir zwar die besten Rezensionen meines Autorendaseins eingebracht (weil Leser:innen eine seichtere Story erwartet haben als sie am Ende für ihr Geld bekamen). Aber dennoch habe ich mir geschworen, dass mir das kein zweites Mal passiert. Deswegen weiß ich noch nicht, was damit wird.

Und es stimmt, ein paar meiner Titel sind inzwischen vergriffen. Die würde ich gerne irgendwann noch einmal herausbringen. Ob bei kleineren Verlagen oder im Selfpublishing weiß ich noch nicht und muss ich von Fall zu Fall entscheiden. Aktuell habe ich aber weder Zeit noch Nerven dafür, die alten Sachen zu überarbeiten – erstmal müssen neue Dinge erschaffen werden.

11. AR: Zum Abschluss noch der Klassiker: Was macht dich stolz, bezogen auf deine schriftstellerische Karriere?

TC: Ach Gott, das klingt ein wenig, als müsste ich auf mein Lebenswerk zurückblicken. Ich hoffe, bis dahin habe ich noch etwas Zeit.

Hm, aber lass mich mal überlegen, ob ich über die letzten zehn bis zwölf Jahre des Schreibens etwas Resümierendes sagen kann … Ich habe mich nur selten verbogen. All meine fertiggestellten Manuskripte sind auch auf die eine oder andere Weise veröffentlicht worden. Und sie wurden allesamt positiv besprochen.

Ja, ich denke, wenn man das so knapp zusammenfasst, ist das schon etwas auf das man stolz sein kann.

AR: Vielen Dank!

TC: Ich habe zu danken 🙂

Mehr Infos zu Thilo Corzilius findet ihr auf seinem Twitter– und seinem Instagram-Account.

*Ein Gefühl, das mich in der Phantastikszene immer mal wieder befällt. Etwa, als es 2013 (?) einen gemeinsamen Berliner Bekannten (=Fabian Dombrowski) braucht, damit ich Laura Dümpelfeld kennenlerne, die damals dasselbe wie ich studiert und zeitweise nur einen Straßenzug weiter wohnt. Oder als ich im ICE neben einer sitze, die ihr Manuskript korrigiert und sich als Anja Rekeszus herausstellt. Vielleicht sollte ich langsam aufhören, mich über sowas zu wundern, aber es ist immer wieder unterhaltsam.

**Das ich btw. testlesen durfte und falls sich in den nachfolgenden Überarbeitungen nicht radikal was verändert hat, kann ich guten Gewissens sagen, dass sich das Buch lohnt 🙂

4 Gedanken zu „Veränderungen & Co. 4: Thilo Corzilius“