Teil II: Klassiker wiederentdecken?

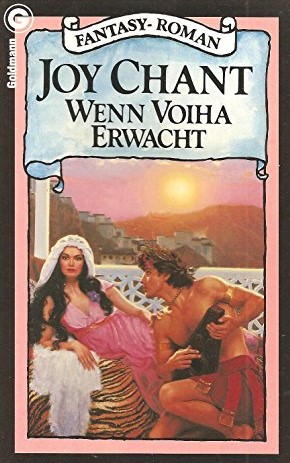

Schon seit langem hatten Peter Schmitt und ich geplant, uns einem gemeinsamen Reread von Joy Chants Büchern zu widmen. Viel kam dazwischen, aber nun hat es endlich geklappt und wir haben beide zumindest noch einmal „Wenn Voiha erwacht“ gelesen. Aus der Reflexion ist ein Chat-Gespräch entstanden, dessen erster Teil inklusive Einführung unter dem Titel „Klassiker wiederentdecken? Ein Gespräch über Joy Chants „Wenn Voiha erwacht““ auf Skalpell und Katzenklaue erschienen ist. Hier nun der zweite Teil, der nahtlos an Teil I anschließt:

Teil II: Sprache, Liebe, Kunst

PS: Ich weiß nicht, ob ich die Figuren als naiv bezeichnen würde. Naramethé ist halt eine äußerst traditionalistische Gesellschaft und es fällt ihnen allen sehr schwer, aus ihren gewohnten Denkstrukturen auszubrechen. Was die von dir erwähnte Episode mit der Botschafterin ja sehr schön zeigt. Sich von der Gemeinschaft zu trennen, in die man hineingeboren wurde, erscheint als völlig unvorstellbar, als das schrecklichste Schicksal, das einem widerfahren kann.

Ja, das mit der Objektifizierung ist mir auch aufgefallen. Und ich hatte das Gefühl, dass sich das sogar in der Erzählung selbst wiederspiegelt. Wenn Mairilek zum ersten Mal auftritt, ist das Anlass für eine ziemlich ausführliche Schilderung seiner körperlichen Schönheit. Er wird also genau so behandelt, wie man das lange Zeit über bei weiblichen Figuren gewohnt war. Und eine direkte Umkehrung patriarchalischer Strukturen und Verhaltensweisen ist natürlich auch dann deutlich erkennbar, wenn Mairilek zu Rahiké sagt:

„Du bist gewöhnt, anderen zu befehlen. Wir [die Männer] können auch schimpfen. Der Unterschied ist nur, dass die Frauen erwarten, dass auf sie gehört wird.“

aus Joy Chant, „Wenn Voiha erwacht“

Solche Stellen kann man sicher als implizite Kritik an den heute (bzw. in den 80er Jahren) herrschenden Verhältnissen lesen. Dennoch ist die Gesellschaft von Naramethé nicht einfach eine Umkehrung des Patriarchats. Tatsächlich herrscht in ihr eine Art von Geschlechtersegretation, die zugleich eine Klassenordnung ist, was ich ziemlich faszinierend finde.

Frauen und Männer leben in sozial, kulturell und sogar geographisch (Ober- und Unterstadt) deutlich voneinander abgegrenzten Sphären. Die Frauen sind Grundbesitzerinnen und beschäftigten sich mit Ackerbau, Viehzucht und Gartenwirtschaft. In ihren Händen liegt außerdem der stark regulierte Handel mit anderen Gemeinden und der Metropole Halkal-Mari. Die Männer sind allesamt Handwerker. Außer den wenigen, die es nicht schaffen, in eine Zunft aufgenommen zu werden, und die ein Leben als Gelegenheitsarbeiter am Rande der Gesellschaft fristen müssen.

Obwohl es innerhalb jeder Sphäre selbst wieder Hierarchien gibt, lassen sich die beiden doch als soziale Klassen begreifen, die durch die Art der Arbeit und vermutlich auch die Eigentumsverhältnisse charakterisiert werden. Dabei bilden die Frauen die herrschende Klasse und kontrollieren auch den Staat. Allerdings sind die Zünfte ziemlich autonom, wenn es um innere Angelegenheiten geht.

Die Abgrenzung der beiden Sphären ist so stark, dass es als extrem unschicklich gilt, sich zu eingehend mit dem zu beschäftigen, was eigentlich nur das andere Geschlecht etwas angeht. Obwohl sie dabei ist, das Herrschaftsamt in Naramethé zu übernehmen, ist Rahiké erstaunlich schlecht darüber informiert, wie das Leben in der Unterstadt aussieht. Und mehr als einmal hat sie das Gefühl, es stehe ihr eigentlich nicht zu, Einblicke in „Zunftwissen“ zu erhalten.

Diese soziale Ordnung erklärt die Sichtweise und bis zu einem gewissen Grad auch den Charakter der Figuren. Die Frauen sind die Planenden und Vorausschauenden. Die Männer sind die unmittelbar Schaffenden, die sich kaum Gedanken über die Zukunft machen.

Wenn Rahiké nicht gewesen wäre, hätte sich Mairilek vermutlich einfach in sein Schicksal gefügt und wäre zum Gelegenheitsarbeiter geworden. Trotz seines wachsenden Selbstbewusstseins als Künstler wirkt er völlig unfähig, aktiv nach einem Weg zu suchen, sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Rahiké hingegen ist ständig am Pläneschmieden. Und erst als sie die dafür nötigen Umstände herbeigeführt hat, schafft es Mairilek endlich, eine Entscheidung zu fällen und „auszubrechen“.

AR: Wobei selbst diese Entscheidung auf mich seltsam passiv wirkt. Ich weiß nicht, wie es dir ging – ich habe zwar mit dem … sozialen Experiment mitgefiebert, nicht aber mit den Figuren. Was zum einen an den Romantisierungen liegt, die wir oben schon angesprochen haben und die Naramethé bzw. die Denkweise von dessen Bewohnern für mich zwar als „Fantasygesellschaft“ glaubwürdig machen, nicht aber als Abbild realer Strukturen.

Zum anderen ist „Wenn Voiha erwacht“ in einer (adjektiv-)reichen, detailverliebten Sprache geschrieben. Heute würde dir das vermutlich jeder Lektor um die Ohren hauen – Show don’t tell ist ja gerade das angesagte Mantra, aber bei Chant lief noch viel mehr über tell. Übrigens nicht nur bei ihr: Vor kurzem habe ich in Harald Braems „Morgana“ reingelesen, das 1983 erschienen ist. Dort findet sich auch diese überbordende Sprache, die man wohlwollend als poetisch, weniger wohlwollend als kitschig bezeichnen kann. Ähnlich auch bei Sapkowski, wobei die osteuropäische Fantasy den Adjektiven gegenüber generell aufgeschlossener ist. Aber ich komme vom Thema ab. Was ich eigentlich sagen will: Der Atmosphäre tut das keinen Abbruch, im Gegenteil. Die Gesellschaft von Naramethé ist sehr lebendig geschildet, ich hatte beim Lesen ein konkretes Bild von der Gemeinde, und das ganz ohne Karte.

Der Identifikation mit den Figuren stand es aber im Weg. Sowohl Rahiké als auch Mairilek wirken auf mich eher wie Ingredienzen in einem Gedankenexperiment, als Mittel zum Zweck und nicht als Zweck selbst. Wobei ich dafür durchaus Verständnis habe – in „Liminale Personae“ hatte ich ein bisschen einen ähnlichen Ansatz und ich frage mich gerade, ob „Voiha“ nicht sogar etwas Einfluss darauf genommen hat. Aber nun, unterm Strich ist „Wenn Voiha erwacht“ für mich interessant, weil die alternativen Denkstrukturen einen herausfordern; die Spannung der Geschichte erschließt sich für mich aber erst hinterher, wenn ich nun das Buch als Ganzes betrachte. Nicht schon beim Lesen selbst.

PS: Ich persönlich hab keine Probleme mit einer überbordenen Sprache. Schließlich gehört Clark Ashton Smith zu meinen Lieblingsautoren. 😉 Und verglichen mit dessen barocker Wortflut wirkt Joy Chant richtig zurückhaltend … Aber das ist natürlich Geschmackssache.

Allgemein halte ich auch nicht viel von irgendwelchen „ehernen Schreibregeln“ wie Adjektive vermeiden! oder Show don’t tell!. Für mich kommt es immer darauf an, wie’s in dem jeweiligen Text gemacht ist. Da gibt’s für mich keine „universellen Wahrheiten“.

Wo ich voll und ganz mit dir übereinstimme, sind die Figuren. Auch ich habe mich Rahiké und Mairilek nicht besonders nahe gefühlt. Ihre Geschichte hat mich nicht emotional berührt. Und für eine Identifikation ist es halt auch nicht gerade hilfreich, dass Joy Chant das ganze Ding mit der „einzigen, wahren, ewigen Liebe“ schon arg dick aufträgt.

Was ich an der Beziehung der beiden interessant fand, waren erneut die dabei zutage tretenden Denkstrukturen. Aber das ist halt tatsächlich eher ein intellektuelles Vergnügen. Besonders hervorgestochen ist für mich dabei die Szene, in der Mairilek seiner Geliebten plötzlich vorwirft, sie sei unfähig, künstlerische Schönheit wahrzunehmen, und diesen Vorwurf dann auf alle Frauen ausweitet:

„Ich habe nie eine Frau gekannt, die sich die Mühe machte, etwas wirklich anzusehen.“

aus Joy Chant, „Wenn Voiha erwacht“

Das klingt im ersten Moment ja schon ziemlich krass. Ich weiß ja nicht, wie diese Szene auf dich gewirkt hat, aber für mich kam das wie aus heiterem Himmel. Zumal die Beziehung der beiden über weite Strecken einen so konfliktlosen Eindruck hinterlässt. Doch dann hab‘ ich mir gesagt, dass es eigentlich recht einleuchtend ist, wenn die Frauen von Naramethé kein ästhetisches Empfinden für die Schönheit von Menschenhand geschaffener Dinge haben, gehört deren Produktion doch zu jener gesellschaftlichen Sphäre, die ihnen völlig fremd und verschlossen ist.

AR: Das war eine meiner Lieblingsszenen und zugleich empfinde ich sie als Schlüsselszene. Hier wird das erste Mal deutlich, dass Mairilek ein eigenständig denkender Mann ist und eben nicht (nur) der gutmütige Junge, als der er zuvor durch die Erzählungen der Frauen portraitiert wird. Das liest sich sehr klischeehaft, aber ich fand das durchaus bemerkenswert, weil ich vorher selbst diesem Bild aufgesessen und überrascht von Mairileks reflexiver Seite war.

Ähnliche Szenen kommen später ja noch mehr, aber sie fallen nicht so intensiv aus wie hier. Ich habe mich sogar beim Lesen gefragt, ob es wirklich vordergründig eine Liebesgeschichte ist, die Chant hier erzählt, oder ob es nicht eher um eine Form gegenseitiger Macht und Einflussnahme geht. Rahiké verfällt Mairilek immer mehr, während ich bei ihm oft den Eindruck hatte, dass er Rahiké in erster Linie dafür schätzt, ihm den Weg zur Musik geebnet zu haben. Insofern wundert mich deine Einschätzung, Chant trage in Bezug auf das Thema Liebe dick auf. Ich habe erst die letzten Seiten als tatsächliche Liebesgeschichte gelesen, und dann übrigens als sehr schöne. Ich habe für die meisten Geschichten mit Fokus auf Romantik nicht allzu viel übrig. Aber wie Rahiké quasi erkennt, Mairilek loslassen zu müssen, während er wiederum im letzten Moment merkt, dass er sie tatsächlich liebt (auch wenn er sie dennoch verlässt), das empfand ich nach meiner vorherigen Interpretation als sehr clever konstruiert. Es sagt aber letztlich auch wieder viel über Macht aus, da Mairileks Glück nur durch Rahikés Eingreifen ermöglicht wurde – wie du eben ja auch erwähnt hast. Genau diese ambivalenten Aspekte am Ende sind es auch, weshalb ich „Wenn Voiha erwacht“ trotz aller Kritik immer noch unter meine … sagen wir Top 15 an Fantasybüchern fasse.

PS: Ich weiß nicht, ob ich das Buch sooohoch in meiner persönlichen Bestenliste einordnen würde, aber es hat mir auf jedenfall großen Spaß gemacht, einmal wieder etwas von Joy Chant zur Hand zu nehmen. Und ein sehr lesenswerter Fantasyroman ist „Wenn Voiha erwacht“ ganz sicher.

Noch mal zu dem „dick aufgetragen“. Ich fand es halt mitunter etwas anstrengend, immer wieder erzählt zu bekommen, wie alles überwältigend die Liebe zwischen den beiden sei. Aber mir gefällt deine Interpretation ihrer Beziehung. Und sie lässt mich das Ganze auch auf eine etwas andere Weise sehen. Gerade die Passagen, die mir ein bisschen auf die Nerven gegangen sind, könnte man dann nämlich so verstehen, dass sich in ihnen vor allem zeigt, wie Rahiké Mairilek immer mehr verfällt. Man könnte sie dann also durchaus auch etwas kritisch lesen, und nicht bloß als Ausdruck der „einen, wahren Liebe“.

Ohne Frage haben Mairileks Gefühle für Rahiké viel damit zu tun, dass sie ihm ermöglicht, sich seiner künstlerischen „Berufung“ hinzugeben. Doch gleichzeitig ist seine Musik auch etwas, das zwischen den beiden steht. Und das umso stärker, je mehr sich sein Talent entfaltet. Denn Rahiké ist nicht wirklich in der Lage, sie zu verstehen. Als sie ihn nach dem Sinn und Zweck seiner Musik fragt, weiß er darauf keine eindeutige Antwort zu geben. Aber seine tastenden Erklärungsversuche enthalten den Keim eines recht interessanten Gedankens:

„Manchmal hat die Arbeit eines Handwerkers mich Dinge sehen lassen, die ich zuvor noch nie gesehen hatte; die Form eines Baumes, die Art, wie ein Hund sich niederkauert – das möchte ich auch können. Das scheint mir etwas Größeres, als nur Dinge für den Gebrauch anzufertigen. Ich möchte die Menschen hören lehren; oder sie wenigstens dazu bringen, dass sie lauschen.“

aus Joy Chant, „Wenn Voiha erwacht“

Kunst als ein Mittel, die Welt oder einzelne Dinge in ihr auf eine neue Art sehen zu lernen. Für mich eine sehr ansprechende Idee.

AR: Durchaus. Und zugleich meine ich darin auch eine Empfehlung zu lesen, sich auch Erfahrungen außerhalb der Kunst nicht zu verschließen. Überhaupt fand ich den Aspekt schön, dass Mairilek zwar keine große Begabung für die Töpferei zeigt, quasi seinen Brotjob, ihr aber trotzdem mit großem Respekt begegnet. Darin kann ich mich im Alltag manchmal gut wiederfinden. 😉

7 Gedanken zu „Teil II: Klassiker wiederentdecken?“