Fanzine-Freuden (und Leiden)

Vor ungefähr 14 Jahren ist das erste Mal ein Beitrag von mir in einem Fanzine bzw. -portal erschienen. Mein Debüt fand auf der damals noch sehr umtriebigen Seite Drachenlanze.de statt, danach ging es dann mit fantasybuch.net, Magira, dem Geisterspiegel und diversen Gastausflügen (z. B. zu Film & Buch und Neues aus Anderwelt) weiter. Geld habe ich dafür sehr selten gesehen, wie das eben so ist bei Fanzines. Als ich angefangen habe, waren dort noch nicht einmal Rezensionsexemplare besonders en vogue, das fing ebenso wie der Buchblog-Boom erst so 5-6 Jahre später an.* Es ging einfach ums Schreiben, ums Schwärmen, manchmal auch ums Lästern**.

Warum das Ganze?

Meistens hat das Spaß gemacht – ansonsten hätte ich es nicht gemacht. Ich konnte im Laufe der Zeit Autoren aka Jugendhelden wie Trudi Canavan, Kenneth C. Flint und Jonathan Maberry interviewen, durfte auf irgendwelchen Presseevents rumhopsen***, mich über Nerdkram auslassen und habe darüber Gleichgesinnte, die Szene und den Fandom kennengelernt. Und auch wenn mancher oldschool Journalist jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt – auf diese Weise habe ich mich auch redaktionell und journalistisch erstmals ausprobiert, und die Arbeitsproben, mit denen ich mich**** später fürs Volontariat bewarb, stammten zu 70 % aus Fanzines.

Dass Fanzine-Artikel weniger professionell sein müssten, ist ohnehin ein Mythos. Schreibt man einen Artikel für ein kommerzielles Magazin, ist man an knappe Deadlines, Budgets und je nachdem auch inhaltliche, stilistische, normative Vorgaben gebunden. In Fanzines ist man freier, hat mehr Zeit, kennt ohne große Recherche die richtigen Ansprechpartner. Fanzines sind damit einzigartige Möglichkeiten, Ränder und Details zu erforschen und in die Tiefe zu gehen – manchmal vielleicht sogar etwas zu sehr.

Inzwischen gibt es viele der genannten Portale und Magazine gar nicht mehr. fantasybuch.net liegt völlig brach, auf drachenlanze.de hat sich auch seit 2012 nichts mehr getan, die Neues aus Anderwelt und Magira wurden eingestellt, die Film & Buch hat ihr Konzept verändert. Hauptsächlich wurden diese Magazine von Blogs abgelöst. Einerseits schätze ich Blogs persönlich (offenbar!), denn hier kann ich mein eigenes Ding durchziehen. Außerdem war in der Zusammenarbeit mit Zines und Co. nicht immer alles eitel Sonnenschein. Von kleinem Gezänk über unter falschem Namen veröffentlichten Beiträgen bis hin zu großem Gezänk wegen eines politisch … streitbaren Chefredakteurs gab es genug Ärgernisse, sodass zumindest die Trennung von manchem festen Team irgendwann nicht mehr so schwer fiel.

Andererseits ist gerade diese Teamarbeit auch das Schöne an Fanzines. Man bewegt sich nicht nur in seiner eigenen Blogblase, man bekommt direkte Rückmeldungen, was ankommt und was nicht, man hat den aktiven Austausch, kommt so leichter auf neue Ideen, es gibt Korrekturleser und die Egos sind kleiner (na ja, nicht unbedingt). Außerdem haben Fanzines durch die verschiedenen Autoren einen inhaltlichen Facettenreichtum, von dem Blogs nur träumen können. Als Leser finde ich sie daher bis heute viel spannender, zumal sie (i. d. R.) eine größere Bandbreite an Darstellungsformen mit sich bringen: klassische Reportagen, intermediale Experimente, Pro- und Kontradarstellungen, stylische Grafiken, für die man Leute braucht, die mehr Ahnung davon haben als ich etc. pp. Aus diesem Grund kann ich mir auch noch so oft sagen „nee, ich biete meine Kunst nur noch gegen für Geld“ – am Ende werde ich doch wieder Artikel für irgendein tolles Magazin schreiben, das kein Geld hat, aber mit dem die Zusammenarbeit total Spaß macht. (Ja, mein innerer Kapitalist ist entsetzt.)

Und warum jetzt das Ganze?

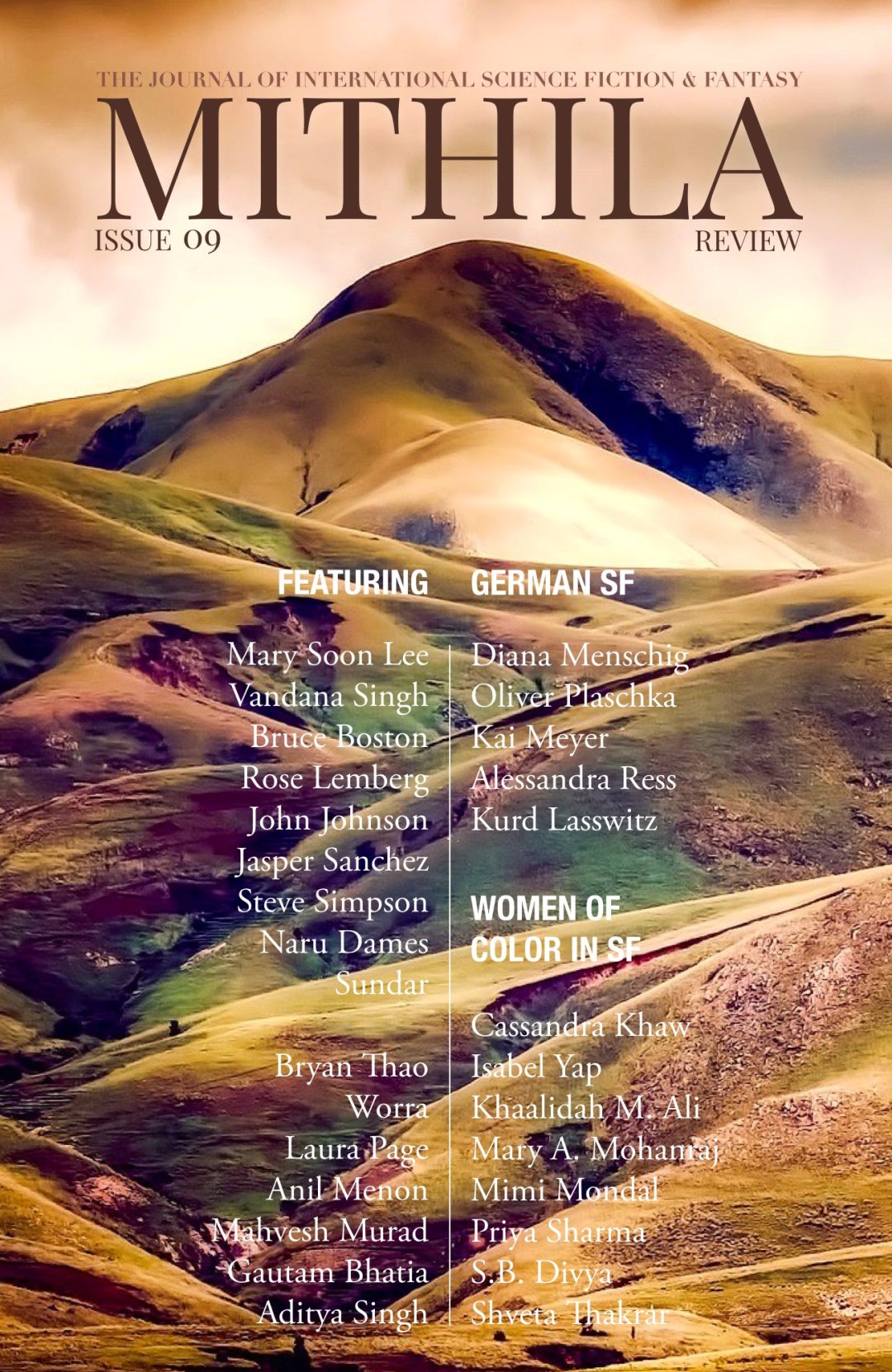

Ein gutes Beispiel für das Pro und Kontra solcher Zusammenarbeiten – und der Grund, weshalb ich diesen etwas ausufernden Beitrag überhaupt schreibe – ist die jüngste ihrer Art: Als ich 2016 an einem Artikel über die Wahrnehmung deutschsprachiger Autoren im Ausland gearbeitet habe,***** kam ich mit Salik Shah ins Gespräch, dem Chefredakteur der indischen Mithila Review. Er bat mich, ihm für die Zeitschrift 2-3 Kurzgeschichten deutschsprachiger Autoren in englischer Übersetzung zu organisieren, und ob ich nicht eine roundtable discussion über die speculative fiction in Deutschland machen könnte? Ich habe zunächst abgelehnt – ich war gerade mit dem Mephisto-Sonderheft beschäftigt, wollte einen Roman zu Ende bringen und wusste, dass a) englischsprachige Interviews und b) Interviews mit mehr als einem Teilnehmer ziemlich stressig sein können. Eine Kombi aus beidem klang eine Spur zu herausfordernd. Na ja, aber andererseits haben Herausforderungen ja auch was für sich und ein paar zuckrige Mails später habe ich dann doch zugestimmt und zwei frisch übersetzte Kurzgeschichten hingeschickt sowie Oliver Plaschka, Diana Menschig und Kai Meyer für das Interview angefragt – zu meiner Überraschung haben sogar alle drei zugesagt. Eine Übersetzerin für die Fragen war ebenfalls schnell gefunden – ich werde nicht müde zu erwähnen, wie praktisch es ist, eine Schwester in diesem Metier zu haben.

Sieben Monate später ist die roundtable discussion nun also erschienen und ich denke, sie war die Mühe durchaus wert. Die beiden besagten Kurzgeschichten allerdings sind nicht erschienen. Warum? Darüber darf spekuliert werden, in den letzten Monaten folgte jedenfalls ein munteres Auf und Ab an Zu- und Absagen zu ihnen. Nun habe ich so einen Hickhack durchaus auch schon in professionellerem Rahmen erlebt – unvergessen ein herausragendes Erlebnis, bei dem ich einem Autoren nach beidseitiger Vorarbeit die Nachricht überbringen durfte, dass das angedachte Interview mit ihm aus Zeitgründen leider doch entfallen muss –, aber das macht es nicht schöner. Weder für die Autoren der Geschichten, noch für mich, die ich dabei die Vermittlerin geben darf (und mir reichlich doof dabei vorkomme, erst die Rechte für Geschichten anzufragen, die dann nie veröffentlicht werden). Leider war mir bei meiner ersten Veröffentlichung in einem englischsprachigen Fanzine schon etwas Ähnliches passiert – damals wurde im Celtic Guide statt des zugeschickten Interviews ein älteres, aus dem Internet herauskopiertes verwendet und in der falschen Ausgabe veröffentlicht. So langsam zweifel ich doch an meinen Kommunikationsfähigkeiten auf Englisch.

Nichtsdestotrotz werde ich mit Sicherheit nicht aufhören, in deutsch- wie englischsprachigen Fanzines zu veröffentlichen (tatsächlich ist die nächste Zusammenarbeit bereits zugesagt …). Auch die Zusammenarbeit mit der Mithila Review bereue ich nicht. Sie hat in den letzten Monaten einiges an Frust hervorgerufen, aber was soll’s. Als Leserin schätze ich die Review sehr, weil sie meine Aufmerksamkeit auf Phantastik-Märkte lenkt, die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und nun kann ich behaupten, dort auch mal eine Veröffentlichung gehabt zu haben (yay!) und freue mich über die bisher positiven Rückmeldungen. Danke daher allen Beteiligten für die Mühen und die Chance auf die Diskussion =)

*Mein erstes Rezensionsexemplar, „Flamme und Harfe“ von Ruth Nestvold, kam sogar noch als Vorab-Exemplar mit dem Anhang als Ausdruck anbei. Inzwischen bekommt man ja in der Regel die „fertigen“ Bücher.

** Und seien wir ehrlich, das hat besonders Spaß gemacht.

*** Oh, natürlich, heute wedelt jeder mit seinem Presseausweis auf Twitter rum und es ist völlig out geworden, als Normalo auf eine Veranstaltung zu gehen. Mit 15 war das aber schon ein großes Ding für mich.

**** erfolgreich :p

***** Der ist dann im Mephisto-Sonderheft zum PAN-Branchentreffen erschienen. Übrigens ein sehr positives (wenn auch zeitlich stressiges) Beispiel für eine Fanzine-Zusammenarbeit.

7 Gedanken zu „Fanzine-Freuden (und Leiden)“

Tolle Sache! Falls bei dir irgendwas verstaubt, im Fantasyguide gibt es auch Freiheiten ohne Ende, Bei Elfen verhandle ich extra.

;D

Kommst Du zum BuCon?

Oh, wenn die Mephisto-Sache rum ist, komme ich gern mal drauf zurück. Fantasyguide fehlt mir doch in meiner Sammlung noch 😀

Jau, BuCon ist fest eingeplant, hab um … 18 Uhr? auch ein Panel mit „D9E“ von Wurdack. Der Frage entnehme ich, dass du auch dort bist?

Yup. Muss mal wieder Schnacken.