Januaransichten 2017

Sorry, Leute – dem Thema Faschismus entkommt ihr hier auch nicht mehr. Denn das Phantastik-Jahr begann mit Tolkiens 125. Geburtstag am 3. Januar. Wo Tolkien Thema ist, dürfen die mit ihm einhergehenden Debatten um Kolonialismus, Rassismus und Faschismus selten fehlen.

Eine Frage der Haarsymbolik

Diesem Themenkomplex widmet sich der Blog Lake Hermanstadt mit einer bemerkenswerten Herangehensweise: Über die Rezeption von Märchen und phantastischer Literatur während der Zeit des Naziregimes über das heutige Ansehen von „Der Herr der Ringe“ in rechten Kreisen gelangt er zur Frage, inwiefern Tolkien Rassismus und Co. vorgeworfen werden können. Um es kurz zu machen: Er hält weder von den Vorwürfen Tolkiens, noch von der Interpretation dessen bekanntesten Werks durch die rechte Szene viel.

Der will doch nur träumen

Während sich der Beitrag dabei aber vor allem auf das Thema Rassismus fokussiert, nimmt Peter Schmitt auf Skalpell und Katzenklaue in direkter Anlehnung eine andere Perspektive ein. Er sieht durchaus eine Verbindung zwischen Tolkien und einer kleinbürgerlichen Form des Faschismus, was er ebenfalls mit zahlreichen historischen Rückgriffen und Briefen Tolkiens untermauert.

Was Tolkien und Kolonialismus angeht, verweise ich immer noch gerne auf diesen Aufsatz von Alexander Thattamannil-Klug. Ich bin nun wahrlich kein Tolkien-Experte, finde Thattamannil-Klugs Ausführungen aber durchaus schlüssig und glaube, dass sie sich zum Teil selbst auf jüngere Fantasy-Werke anwenden lassen.

Aber mal ganz abgesehen davon, welche Haltung man nun zu Tolkien vertritt – die Betrachtung der Verbindung bzw. Nicht-Verbindung von rechter Szene (hauptsächlich repräsentiert durch Medapedia) und Fantasyliteratur auch über Tolkien hinaus ist faszinierend, ebenso wie Schmitts Blick auf die möglichen Hintergründe zur „Hobbit-Utopie“. Definitiv zwei der informativsten Blogbeiträge, die mir bisher so begegnet sind.

Eine Reise endet

Derweil ist mit einer Besprechung von „Das Licht hinter den Wolken“ und einem anschließenden Interview mit Oliver Plaschka bei den Kolumnisten Sören Heims „Fantastische Reise“ zu Ende gegangen. Mit ausführlichen Rezensionen widmete Heim sich in den letzten Monaten verschiedensten Fantasy-Autoren von Sapkowski bis Rochon, um Texte außerhalb der ausgetretenen Pfade des Genres zu entdecken. Ich habe den Eindruck, dass er dabei letzten Endes erfolgreich war.* Und dass er dem Genre weiter verbunden bleibt, hat er bereits mit einer Besprechung von Ishiguros „Der begraben Riese“ deutlich gemacht.**

Tja, ich hätte nicht gedacht, dass mal so etwas aus Heims ausschlaggebendem Artikel auf The European resultiern würde, den ich damals ja eher als einen der üblichen Nörgel-Artikel über das Genre empfand (sorry, Sören). Aber letztere sind ja eh out – stattdessen wird die Phantastik jetzt sogar schon auf Die Welt als Lösung aus dem literarischen Pseudo-Realismus gefeiert. So weit ist es schon gekommen!

Wollen wir auch nur träumen?

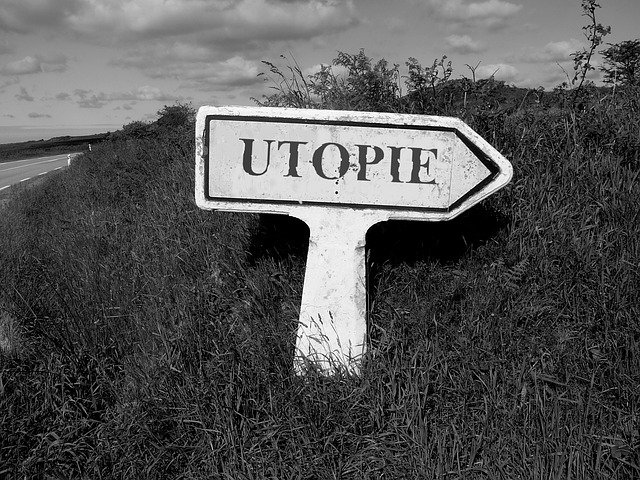

Aber Phantastik bietet dieser Tage ja ohnehin kaum mehr die Fluchtmöglichkeiten, die ihr vorgeworfen oder die wahlweise von ihr erwünscht werden.*** Der Zukunftsroman in all seinen düster Facetten scheint endgültig von der Realität eingeholt worden zu sein. Schon wird William Gibson zum (u. a.) tagespolitischen Interview gebeten und die Dystopien dienen weniger als Warnung denn als Sittengemälde; die Sehnsucht nach der erlösenden und ungleich schwerer zu imaginierenden Utopie kehrt zurück.

Ist das wirklich die richtige Richtung? (Quelle: Pixabay)

Bevor wir anfangen zu träumen, beschäftigen wir uns aber vielleicht besser einen Moment mit dem Hier und Jetzt, also auch mit George Orwells „1984“, das sich als Anleitung zum Trump-Verständnis neuer Beliebtheit erfreut. Und den Guardian gleich mal eine Liste von Dystopien hinterherschieben lässt, die sich angeblich noch besser auf die aktuelle Situation anwenden lassen. Die Weltpolitik hat die Literatur also eingeholt – umso wichiger wäre es, die gegenläufigen Merkmale anzuerkennen, die wir in unserer Gesellschaft noch vorfinden, und sie zu schützen, anstatt sich ein im wahrsten Sinne des Wortes exklusive Alternativ-Pseutopia zu wünschen. Das schließt auch ein, nicht nur von besseren Welten zu träumen, sondern den Dystopien, ihren Warnungen und literarischen Prophezeiunge, weiter Gehör zu schenken. Eine Möglichkeit dafür bietet ein Call for Submissions des Boston Review, der sich explizit an eine internationale Autorenschaft richtet.

Chinesische speculative fiction, potenzielle Engelsbesitzer und eine Phönixaktion

Apropos: Wer sich gerne mit Phantastik außerhalb der westlichen Welt beschäftigt, dem sei dieses Interview mit Cixin Liu empfohlen. Der Mann kann sich seit kurzem ja auch dessen rühmen, von Obama himself gelobt worden zu sein.

Hierzulande hat mit dem SERAPH einer der wichtigsten deutschsprachigen Jurypreise für Phantastik seine Longlist veröffentlicht, auf der sich Namen wie Katharina Seck, Dirk van den Boom und die Vogts für das beste Buch sowie u. a. meine ohneohren-Verlagskolleginnen Karin Leroch und Claudia Mayer unter den Nominierten fürs beste Debüt finden. Die Shortlist folgt im März, auf der Leipziger Buchmesse wird der Preis in beiden Kategorien vergeben. Der „Indie-Preis“ für Selfpublisher entfällt dieses Jahr.

Abschließend noch einmal der Hinweis auf die beim Fried Phoenix gestartete Geek Quest, bei der sich Blogger und Inhaber eines Facebook– oder Twitter-Accounts diversen nerdy Aufgaben stellen können. Auf die Art sind bisher hochemotionale Briefe geschrieben und kulinarische Gehversuche gemacht worden.

* Auch wenn er meine Meinung nicht immer geteilt hat.

** Und jetzt sind also schon meine Chatgespräche zitierfähig. Was mich daran erinnert, dass ich eigentlich schon seit zwei (!) Jahren einen Beitrag zu Ishiguros Sitz zwischen zwei Szenestühlen schreiben möchte. Hm. Nun ja. Gut Ding braucht Weile.

*** Der geneigte Leser dieses Blogs weiß natürlich, dass das im Grunde nie anders war.

8 Gedanken zu „Januaransichten 2017“

„um die ausgetretenen Pfade des Genres zu entdecken“ 😀 — Meinst du nicht Texte jenseits der ausgetretenen Pfade?

*räusper* Danke für den Hinweis. Zu meiner Verteidigung: Ich hab den Text mit Erkältungskopf geschrieben 😉

gute Besserung 🙂

Danke 🙂

Danke für die spanennden Leseempfehlungen! 🙂

Immer gern 🙂

Wenn man aufhört, Faschismus und Co zu thematisieren hat man schon verloren!

Danke für die Linktipps!

Den Welt-Artikel finde ich übrigens wenig überzeugend. Der verfestigt vor allem die falsche Dichotomie von realistischer Echtwelt-Literatur und nicht realistischer Halb-/Anderwelt-Literatur.

Es schockt ja kaum noch, dass ein Literaturredakteur übersieht, dass spätestens seit Joyce eigentlich alle Literatur, die es verdient „modern“ genannt zu werden nichtrealistische und dabei meist (aber nicht immer) zugleich nichtfantastische war. Vor allem aber sieht er auch die Möglichkeit bzw Existenz „realistischer“ fantastischer Literatur nicht und verpasst damit (nebenbei gesagt) den Gegenstand meines Artikels im European: Die Tendenz zum „fantastischen Naturalismus“ der im Erfolg von GOT kulminiert (aber schon mit Harry Potter ganz groß wurde und in vielen RPGs angelegt ist). Texte die stilistisch, strukturell und in ihrer Art sich auf die vermittelten Inhalte zu beziehen gerade damit zu protzen versuchen, schonungslose Realität abzubilden. Texte, die, was Ihr Verständnis von Literatur betrifft eins zu eins aus dem 19. Jahrhundert herübergebeamt sein könnten. Hätte er ein Auge dafür, er müsste eingestehen dass wohl eher nicht „die Gruppe 47, die seit ’47 mit der Wucht eines alten Patriarchen unseren Literaturbegriff verengt, die deutsche Literatur immer noch mit ihrem Realismusdiktat belastet und die offiziell längst abgeschaffte Trennung zwischen U und E klammheimlich aufrechterhält“ an HP, GOT und den Nacheiferern „schuld“ ist, sondern ein Weltzusammenhang der praktische Vernunf so über alles stellt, dass auch die „fantastischste“ Fiktion für die Massen den Regeln eines Großraumbüros zu gehorchen hat.

Dem hatte ich ja durchaus lobend schon damals u.a. Le Guin und Tolkien als an Literatur aus künstlerischer Sicht interessierte Autoren gegenübergestellt. Für den Welt-Autor ist nun Literatur wieder so etwas ähnliches wie ein Wandschrank. Etwas bei dem ich frage: was ist drin? Obst oder Drachen? Und wenn es Obst ist, ist es ein normaler Schrank, sonst ein fantastischer. Dass auch Obst dezidiert antirealistisch präsentiert werden kann (http://pre06.deviantart.net/79f9/th/pre/i/2012/330/2/6/analytical_cubism_study__fruit_bowl_by_ellemcc-d5m7fxw.jpg) ohne dass man von Fantastik reden sollte, wird verdrängt.

„Fantastisch“ und „Realistisch“ (besser: „naturalistisch“) taugen nicht als Gegensetze, weil ersteres primär auf Inhalte abziehlt, zweiteres auf Form.